Sobre livros, viagens e o envelhecimento

Publicado em: 9 de setembro de 2022Quantas vezes não houve excesso de bagagem na viagem de volta por causa dos livros? Para quem vive da pesquisa, livrarias e museus mundo afora se tornam lugares de peregrinação. E quando já não encontramos todas as repostas num único deus, todas as escrituras se tornam potencialmente sagradas. Quanto menos dogmática é a busca, mais tempo, espaço e recursos ela demanda.

Depois de dois anos de isolamento, muitos projetos adiados e tanta desesperança, finalmente, uma viagem! Meu destino era Toronto, mas articulei uma passagem por Nova York: foi lá que, em visitas anteriores, encontrei livros que preencheram lacunas importantes da minha biblioteca e, eventualmente, alguns vazios existenciais.

Quando não havia internet, não nos faltava informação. Mas tínhamos que investir um tanto de dinheiro e esforço para localizar as referências que utilizávamos em nossas pesquisas e em nossas aulas. Precisávamos de livros bem impressos que eram raros e caros. Na Rua da Consolação, em São Paulo, a Freebook atendia com portas fechadas um público bastante especializado, oferecendo uma boa seleção de livros importados de arte. No Rio de Janeiro, havia a Da Vinci. E é provável que aficionados de outras cidades tenham encontrado também bons fornecedores em seus arredores. Visitar esses lugares não saia barato e a conta final exigia cortes que doíam como amputações. Eu encontrava alento nas bibliotecas do Museu Lasar Segall, da Casa Fuji, da USP e da Unicamp, que permitiam xerocar textos e reproduzir imagens. Tive também amigos e professores generosos que me davam acesso a suas coleções.

De tempos em tempos, surgia a oportunidade de uma viagem. Em 1997, uma bolsa de estudo me permitiu passar quase um ano na Europa. Na volta, foram várias caixas de livros despachadas por navio. Trouxe também cerca de dois mil slides, com reproduções de catálogos que encontrei em bibliotecas e de obras registradas diretamente das paredes de galerias e museus. Esse material rendeu bons frutos: eu tinha ali toda uma história da fotografia, toda uma história da arte moderna, todo um panorama da arte contemporânea. Essa “totalidade” era resultado de uma pesquisa exaustiva, mas era principalmente a ilusão de que uma história universal da fotografia e da arte poderia ser contada por meio de algumas dezenas de nomes consagrados.

Na última virada de século, quando a internet ganhou velocidade e os acervos digitais se multiplicaram, as ilustrações se tornaram commodity, qualquer um podia encontrá-las. Mas a garimpagem de livros e a pesquisa de campo não perderam sua importância: a curadoria, a análise e a narrativa que poderíamos construir em torno delas continuavam sendo um produto de grande valor.

O que mudou mais efetivamente foram as oportunidades – e a necessidade – de ampliar o foco, de descobrir territórios e personagens que nos eram invisíveis, de buscar outros modos de contar essa história que supúnhamos resolvida. Depois de tanto investimento, isso revelou nas prateleiras de nossas bibliotecas lacunas que não parariam de crescer. Também renovou a ansiedade criada pelos livros que faltavam, cujos títulos e autores ainda teríamos que descobrir. Restou o sentimento de que o mundo não cabe mais nos mapas que construímos. Era preciso voltar a explorá-lo, era necessário procurar um norte. E agora, finalmente, a oportunidade de uma nova viagem.

A livraria Strand, em Nova York, não é exatamente uma atração turística. É, aliás, uma empresa muito respeitada pelos consumidores locais que militam pela sobrevivência das livrarias físicas. Mas é, sem dúvida, destino obrigatório para os viajantes que amam os livros. Com quase um século de existência, a loja ocupa hoje quatro andares de um edifício na borda do Greenwich Village, e dedica às artes quase todo o seu segundo piso, com forte destaque para a fotografia. Lá podem ser encontrados livros e catálogos novos, também obras usadas em ótimo estado e com grandes descontos. Há um andar inteiro dedicado a livros raros. E há, dentro e fora da loja, bancas de saldos abarrotadas de publicações vistosas e bem impressas que podem ser adquiridas pelo preço de um café. De passagens anteriores por Nova York, tenho forte lembrança da excitação que era entrar na Strand. Lembro de rombos no cartão de crédito e também do arrependimento de ter devolvido às prateleiras obras que vieram a fazer falta. Mas alguma coisa mudou.

Os grandes autores continuam lá, os volumes exuberantes também. Eu logo esbarrei em livros que foram muito sonhados: Gypsies, de Josef Koudelka; Les plages du Var, de Massimo Vitali, Immediate Family, de Sally Mann, From my Window, de André Kertézs, Subway, de Bruce Davison. Mas parecia tarde demais. Há, sem dúvida, autores menos explorados, injustiçados, autores mais jovens. São muitos, são milhares, todos organizados em uma eficiente e fria sequência alfabética. Na verdade, a única coisa que não encontrei ali foi algum sentimento de urgência que guiasse a escolha.

Passei à seção de teorias estéticas e de história da arte, temas sobre os quais tenho perguntas mais claras, obras cuja necessidade consigo resolver com uma passada de olhos. Havia também coisas interessantes, títulos e autores que não conhecia, mas… “Será que eu vou mesmo ler?” Quem ama livros sempre foi imune a perguntas desse tipo. Porque o que tomamos como sagrado já realiza sua tarefa pela presença, mais que pelo usufruto. É assim com muitos outros objetos de coleção: selos, vasos, cartões postais ou chaveiros. Mas, de repente, essa pergunta criou uma força de arrasto que emperrava os movimentos. Depois de horas em meio àquelas prateleiras, restavam certa lentidão, um olhar disperso, sentimentos mornos. Saí de mãos vazias.

Pensei muito sobre isso. Talvez tenha a ver com o excesso de disponibilidade dos nossos tempos. A infinidade de revistas acadêmicas on-line, os e-books, os pdfs, as facilidades da Amazon e da Fedex. Talvez tenha a ver com a falta de espaço nas prateleiras, com o coração enrijecido pelo pragmatismo que um dia me fez mandar embora parte de minha biblioteca.

Pode ter a ver com o esfacelamento da crença de que um dia eu poderia ter o mapa completo e definitivo de meu campo de estudos. Ou com certa falta de coragem para, nesta altura da vida, acreditar que eu poderia me tornar especialista em alguma coisa nova. De repente, esse desencanto me pareceu um claro sinal de envelhecimento.

Sem dúvida, eu envelheci! Mas, junto comigo, a Strand também envelheceu. Achei que aquela seria a ocasião de trilhar o que poderia ser uma teoria e uma história mais politizada e menos eurocêntrica da arte. É verdade que será sempre improvável encontrar uma obra grande e seminal chamada A História Decolonial da Arte, do mesmo modo que encontramos tantas vezes A História Universal da Arte. A fragmentação das abordagens e a multiplicidade de recortes são consequências dessa descentralização que temos reivindicado.

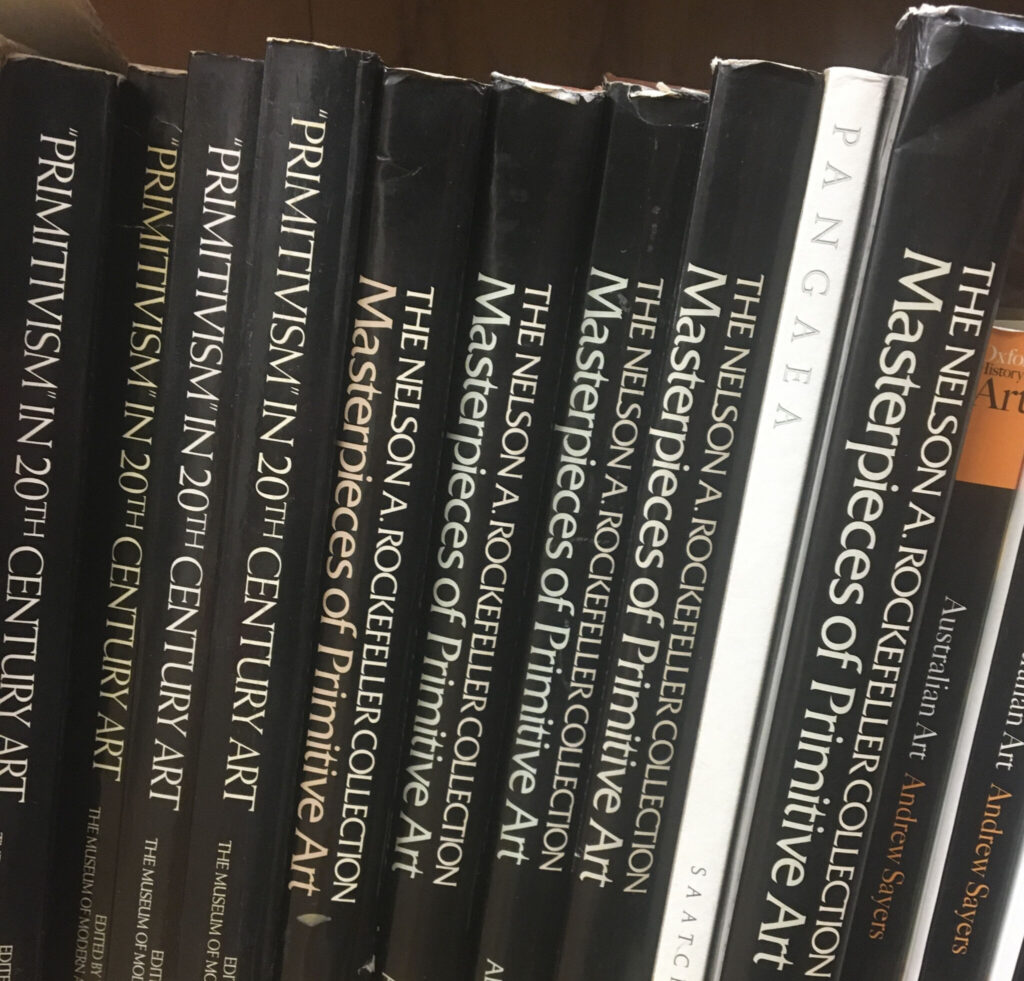

Nesse contexto em que as grandes narrativas falham e as pequenas se multiplicam, curadoria é tudo. O valor da Strand está mais na abrangência e na quantidade de títulos do que no rigor de seus critérios. No pequeno espaço dedicado à história da arte do “resto do mundo”, encontramos títulos problemáticos como Obras primas da arte primitiva, Arte Tribal: um guia essencial mundial, Tesouros da Arte Africana, Civilização Maia: explorando o mundo antigo. Faltam contrapontos críticos a essas narrativas. E, caso eles existam em meio aquela massa de livros, falta ao menos torná-los mais visíveis.

Sobre os livros de fotografia, há outra defasagem: não parecem ser prioridade as experimentações gráficas ou narrativas, projetos que ultrapassam a noção clássica de ensaio, que não trazem em cada página uma foto impactante. Os diálogos mais inventivos entre fotografia e arte contemporânea, entre fotografia e literatura, tendem a ir para prateleiras dedicadas a estas últimas. Em outras palavras, a cultura do livro independente, do livro de artista e do fotolivro não parece ter impactado significativamente aquela seção e o modo como ela se organiza.

Havia muitos outros lugares a explorar em Nova York, outras livrarias, inclusive. Decidi conhecer a Printed Matter que, mesmo mais jovem que a Strand, é também histórica. O espaço nasceu em 1976 por iniciativa figuras ligadas à cena conceitual da arte daquele período – dentre elas, o artista Sol LeWitt e a crítica Lucy Lippard – para incentivar a produção e circulação de publicações criadas por artistas. Na loja, instalada no Chelsea desde 2015, encontramos hoje uma fachada minimalista, letreiro discreto e uma porta fechada com um cartaz que vai na contramão do clima de abertura que envolve toda a cidade: no mask, no entry!

A Printed Matter tem um crivo mais evidente que prioriza títulos mais politizados de editoras pequenas e experimentos feitos por criadores independentes de lugares muito diversos. Na pequena loja, algumas mesas e balcões exibem as novidades misturando poesia, ensaios teóricos, pesquisas de artistas, com destaque para pautas como pandemia, feminismo, povos originários, racismo, teorias queer, hackerativismo, cultura de rua, entre outros.

Há na Printed Matter muitos livros de fotografia, mas os nomes clássicos estão lá de modo apenas eventual, com obras pouco óbvias. Encontrei, por exemplo, um livro de Man Ray, de 1937, com o provocativo título A fotografia não é a arte. Trata-se de um ensaio crítico, acompanhado de um pequeno conjunto de imagens de sua autoria e de uma apresentação escrita por André Breton. Se abrirmos a noção de clássicos às gerações posteriores, encontramos também nomes como o de Graciela Iturbide, Allan Sekula, Larry Clark, Stephen Shore. Havia também experimentos com fotografia feitos por artistas conceituais cujas histórias se confundem com a da livraria: John Baldessari, Ed Ruscha, Vito Acconci, Gordon Matta-Clark. Para quem busca os fotógrafos mais consagrados, não há muito mais do que isso.

Há muitas obras experimentais, mas a Printed Matter não compete com as galerias do entorno na venda de objetos muito exclusivos, de baixíssima tiragem, feitas para colecionadores de arte. Em vez de “livros de artista”, um cartaz na entrada da loja prefere falar em “livros por artistas”. Em contrapartida, há um espaço razoável dedicado a zines e outros tipos de publicação de baixo custo, feitos com xerox, colagem, materiais reciclados, sem encadernação. Nessa seção, muitos projetos são atravessados pela fotografia. Mas são trabalhos que dialogam com o lado B da cultura do fotolivro, mais preocupados em colocar um projeto em novos circuitos de consumo do que em dar à página impressa a dignidade de uma obra de arte. Soube que a livraria é muito acolhedora quando chega, de qualquer parte do mundo e sem qualquer formalidade, um pacote com um ou dois exemplares de uma publicação enviada diretamente pelo artista. Há um conjunto de prateleiras apenas para isso.

Um dos valores que estão ali colocados – não apenas implícitos, mas efetivamente mostrados ao público – é justamente a descentralização. A Printed Matter nasce de uma experiência conceitual da arte que é, em boa medida, estadunidense. Mas ela soube renovar suas urgências, fazendo um nítido esforço de incluir artistas e editoras de países muito diversos. Uma das mesas com livros em destaques era quase que exclusivamente centrada em pautas, autoras e autores oriundos da América Latina, África e Oriente Médio. As editoras tradicionais dos Estados Unidos e da Europa estão lá, com títulos estratégicos, mas não são prioridade. Por exemplo, o número de livros de fotografia editados pela legendária alemã Steidl empata com o da pequena Meli-Melo, de São Paulo.

Desta vez, não houve excesso de bagagem. Comprei alguns poucos livros, nada muito sagrado. A Printed Matter tem sua aura. Mas me dei conta de que alguns de seus valores – o recorte descentralizado, a curadoria menos colonizada – podem ser cultivados localmente. Foi gratificante encontrar ali pautas enraizadas em tantos lugares do mundo. Mas o Brasil é, ele mesmo, um desses outros lugares do mundo. E algumas de nossas livrarias trazem em suas prateleiras um tanto mais de vivência dessa condição periférica.

De volta ao Brasil, fui à Galeria Ouro Fino visitar a livraria Lovely House, iniciativa de Luciana Molisani e José Fujocka focada em fotolivros brasileiros. Eles têm feito muitos esforços para dar conta da extensão territorial do país e também da extensão cultural da fotografia. Ali, encontramos livros, zines e alguns objetos mais difíceis de nomear, produzidos por autores consagrados e emergentes. Há obras de pequenas e de grandes tiragens. Há também livros de artista que não estão necessariamente calcados na linguagem da fotografia. Eles acabaram de retornar de uma feira no Chile, dedicada ao fotolivro latino-americano. Lá, escutaram de editores que o Brasil é um país à parte, que pouco interage com seus vizinhos, e que parece ter um mercado autossuficiente: muita gente publicando e muita gente consumindo internamente. Essa suficiência não é produtiva e muito menos motivo de orgulho. Apesar da diferença de idioma, esses países têm em comum uma longa história de colonização, escravização, extermínios e ditaduras. E vivem, com idas e vindas, esforços de implantação de políticas de reparação dessa história. Com essa identificação em mente, a Lovely House tem se desdobrado para levar as publicações brasileiras para fora, e para trazer para seu catálogo projetos realizados nos países vizinhos.

Este não é um mapeamento, é apenas uma crônica sobre as livrarias por onde passei recentemente. Assumo que trago aqui o vício dos afetos e dos caminhos já assentados. Mas levo em consideração o conselho dado por Cristiano Mascaro a um jovem que começava a estudar fotografia: “leia Machado de Assis”. Mesmo preso aos trajetos rotineiros, sempre é possível ampliar o foco: é muito produtivo partir da fotografia, em seguida, desviar-se dela para reencontrá-la mais adiante, em lugares menos esperados.

Fui à Megafauna, no Edifício Copan, que conta com espaço suficiente para acolher títulos muito variados, publicados por editoras de todos os portes. Mas algumas paredes e bancadas dão conta de algumas prioridades e oferecem bons mapas de debates, histórias e vivências em torno de questões como gênero, raça e territorialidade. A fotografia é atravessada constantemente por essas pautas e, mesmo que não seja o foco da livraria, ela encontra ali alguma atenção. Vale lembrar que Irene de Holanda, uma das diretoras do espaço, respirou profundamente os ares da fotografia nos tempos em que trabalhou no Estúdio Madalena. Nas prateleiras estão fotógrafos brasileiros e estrangeiros, incluindo nomes menos e mais consagrados. No site da livraria, Miguel de Castilho também assina uma coluna dedicada a fotolivros. Ali ele indica títulos nada óbvios que, na medida do possível, a loja incorpora a seu catálogo. Vale a visita, não apenas pelo espaço dado à fotografia, mas por outras tantas narrativas sobre a história e sobre o presente que ali se colocam em disputa.

Passei pela Banca Tatuí, no bairro da Vila Buarque, focada em “publicadores independentes”, como prefere dizer João Varella, um de seus idealizadores. O crivo politizado é semelhante. Dentre o que foi possível percorrer no pequeno espaço físico da banca, encontrei uma dezena de trabalhos que dialogam com a fotografia, incluindo zines, publicações artesanais de pequenas tiragens, experimentos literários que se abrem à imagem. No site, a busca pelo termo fotografia retorna um número bem maior de títulos, já o termo fotolivro, alguns poucos. Falando sobre o assunto, Varella lista de cabeça alguns projetos que passam por lá, em que a fotografia é matéria coletada do mundo, é ritual social cotidiano, é ferramenta de investigação e catalogação de fenômenos diversos. Não são necessariamente projetos de criadores que se entendem como fotógrafos. Mas é bem interessante navegar por essa inespecificidade que a fotografia tem na Tatuí. Ela nos dá a dimensão de que essa imagem, além de ser uma linguagem artística, é parte de uma cultura muito mais ampla.

Por fim, em busca de um livro de poesia, visitei o site Banca Vermelha, que se dedica à produção independente de autoras mulheres e que, recentemente, encontrou um endereço físico no bairro de Pinheiros. Carolina Rolim e Mayara Maluceli, criadoras do espaço, são fotógrafas e dedicam grande atenção aos livros de fotografia. No site, todos os títulos disponíveis podem ser acessados com facilidade por meio do filtro “fotolivro” que está disponível no menu. Mas vale desgarrar-se um pouco dessa palavra-chave, seja para explorar o universo amplo de publicações experimentais que a banca coloca ao lado desses projetos, seja para reencontrar a fotografia em seções como “não livros” ou “poesia”.

Eu dizia que era preciso procurar um norte! Essa é uma expressão colonizada que reforça uma hierarquia inscrita no mapa-mundi. Manter um espaço físico para vendas de livro é hoje, em qualquer lugar do mundo, um exercício de resistência. Mas, num país em que a arte, a cultura e a educação têm sido vistas como trincheiras inimigas, vender e consumir livros se tornam gestos políticos contundentes. As livrarias locais têm se saído muito bem na construção de curadorias que militam contra violências históricas, que reivindicam essa memória e que fazem frente ao retrocesso que enfrentamos. Há muito o descobrir no entorno. É preciso procurar um sul! E, o que ainda me falta aqui, é preciso procurar a extensão desse hemisfério. ///

Ronaldo Entler é pesquisador, crítico de fotografia, professor e coordenador de pós-graduação da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP (SP). Edita o site Icônica.

Tags: fotolivros, Livrarias, Livros de fotografia