O corpo contra o grid

Publicado em: 13 de abril de 2023Desde meados dos anos 1970, Gretta Sarfaty recorre a diversas linguagens – fotografia, gravura, pintura, performance, vídeo – para estabelecer uma crítica das representações da mulher na sociedade. Lançando mão de argumentos da militância vigente na época ou da retomada do debate nas últimas décadas, não há dúvida de que cabe interpretar essa produção na chave do feminismo, embora Sarfaty nunca tenha formalizado seu vínculo com o movimento. Nascida na Grécia e radicada no Brasil desde a infância, branca e de origem rica, dona de uma beleza estonteante, casada e mãe de três filhos aos 27 anos, a artista precisou romper com as expectativas familiares sobre os papéis que deveria exercer em sua vida doméstica e profissional. O enfrentamento e a ruptura marcaram sua história pessoal, o que em alguma medida justifica o caráter autobiográfico de sua obra.

Contudo, o espírito contestatório também alinhava-se a um projeto compartilhado entre pares geracionais no contexto da contracultura. Na confluência de lutas de gênero, raciais, ambientais, pacifistas, anticapitalistas, foram cultivadas em diferentes partes do mundo tentativas de se opor aos mecanismos de poder responsáveis por salvaguardar o status quo à custa da opressão dos sujeitos e de suas formas de protesto. No Brasil, assim como em outros países da América Latina, somava-se ainda a necessidade de resistir à ditadura civil-militar, mantenedora de um quadro longevo de autoritarismo estatal e violações de direitos humanos.

Para alguns artistas e agentes culturais brasileiros, a melhor forma de imprimir esse posicionamento em seus trabalhos era fazê-los tensionar e até extrapolar os limites das instituições e do mercado de arte, inevitavelmente conectados por seus conselhos e redes de relacionamento com o regime e seus apoiadores. Além de desmaterializar os suportes tradicionais – como preconizou a crítica norte-americana Lucy R. Lippard em 1972 –, valia atuar em grupo ou anonimamente, mimetizar-se na multidão, propor atividades efêmeras em espaços públicos e aguçar um senso tático para driblar a censura.

Esses foram o ambiente e as práticas que informaram o início de carreira de Gretta Sarfaty em São Paulo. Em 1978, ela participou do happening Mitos vadios, convocado pelo artista Ivald Granato, que havia sido seu professor, e que consistiu em um dia de manifestações em um estacionamento da rua Augusta. Em resposta à 1ª Bienal Latino-Americana, que estava em cartaz, o evento reuniu dezenas de artistas, entre eles Hélio Oiticica, Lygia Pape, Regina Vater, Anna Maria Maiolino, Gabriel Borba e Artur Barrio, diante de um público espontâneo. Sarfaty já vinha exibindo trabalhos em espaços dedicados à arte experimental, como a Petite Galerie, de Franco Terranova, no Rio de Janeiro, e o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP), um verdadeiro laboratório de criação nos anos iniciais, entre 1963 e 1978, enquanto foi dirigido por Walter Zanini. Esse circuito era responsável por fomentar a produção em linguagens novas ou até então pouco exploradas para fins artísticos, como os happenings e as performances, as intervenções urbanas, o vídeo, a fotografia e os multimeios, ou seja: livros de artistas, fotocópias, carimbos e outros suportes reprodutíveis, adequados para veicular propostas conceituais e registros de processo, além de popularizar o acesso à arte.

Quando convidada por Terranova a realizar uma exposição individual na Galeria de Arte Global, em São Paulo, em 1976, Sarfaty apresentou um conjunto da série Metamorfose (1973-1979), composta de desenhos de observação rápidos e vigorosos, que prenunciavam a inquietude de uma figuração ainda por vir na trajetória da artista. O espaço pertencia à TV Globo, e, por isso, sua programação costumava ser divulgada nos intervalos da grade da emissora. O comercial tornou-se uma oportunidade de investigar o fazer televisivo, e a artista, testando “caras e bocas”, criou uma contra-narrativa a um imaginário midiático estruturalmente masculino, responsável por estereotipar, erotizar e objetificar as mulheres.

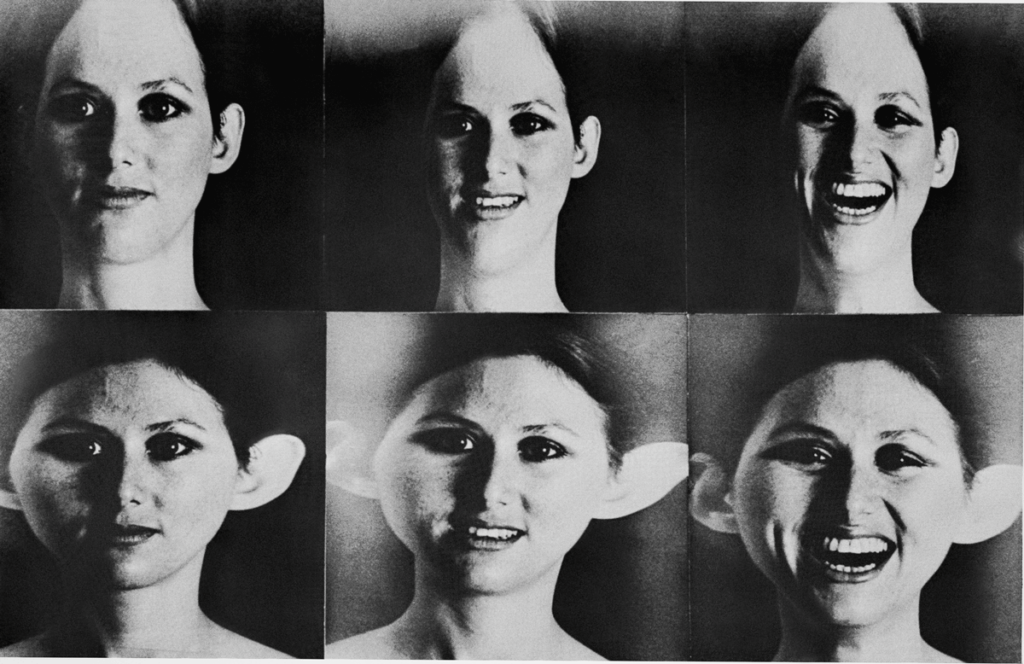

Esse episódio funcionou como um disparador para Autofotos (1975), a primeira série de um apanhado fundamental de obras fotográficas concebidas naquele período, entre a denúncia e o deboche. Com uma caracterização mínima de maquiagem e figurino, a artista posou para retratos em primeiro plano, encenando vários tipos femininos. Somou papéis de modelo e diretora de cena, exerceu o protagonismo de alguém que, naquele ensaio, assim como na vida, quebrou paradigmas e foi tudo ou quase tudo o que quis ser. Cada obra foi montada com nove instantâneos dispostos em um grid ortogonal. A forma de organização sugere multiplicidade e espelhamento: trata-se tanto de diferentes mulheres conectadas por questões afins de gênero como de diferentes arquétipos de mulher convivendo em uma única pessoa. Assim, as sequências compreendem o retrato como um exercício menos assertivo e mais especulativo.

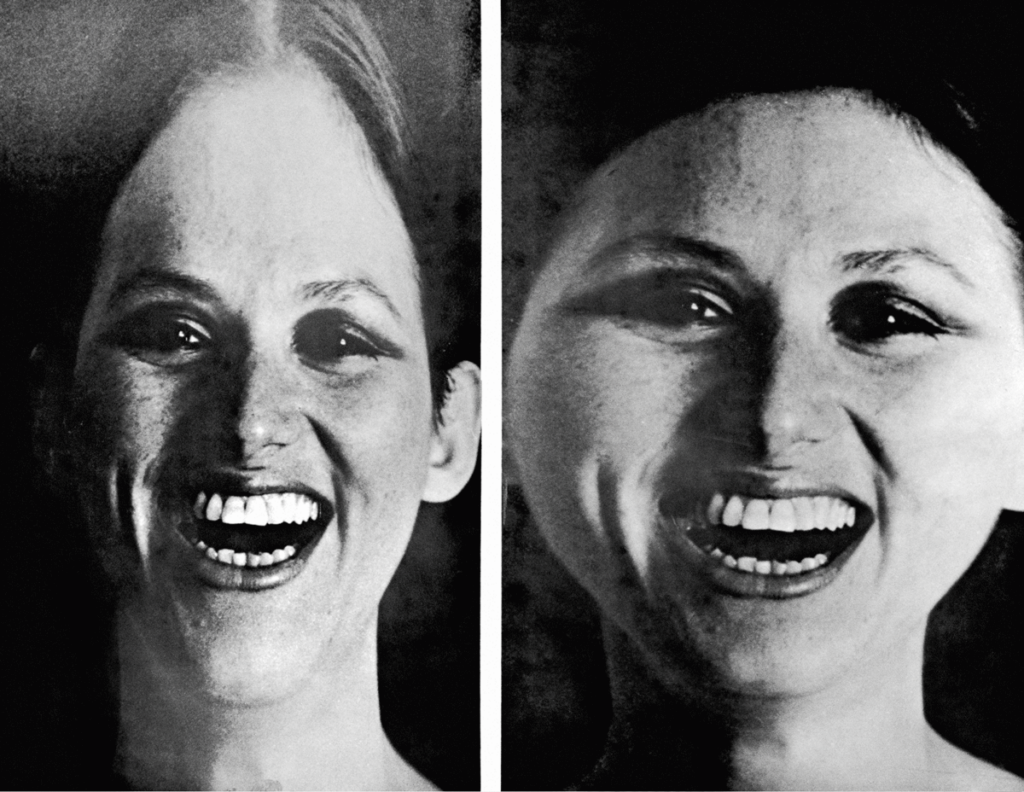

A vontade de lançar suspeitas sobre um repertório de representações motivou pesquisas de Sarfaty em pós-produção fotográfica, para as quais ela teve a interlocução fundamental do arquiteto e professor Julio Abe Wakahara. Essas pesquisas culminaram em Transformações (1976), série simultânea e de algum modo complementar às Autofotos. Apropriando-se de retratos analógicos que já havia ampliado, a artista produziu imagens ainda mais provocativas. Ao curvar partes do papel e fixá-las com tachinhas de metal, criou distorções nas imagens de seu rosto. Fotografados novamente, os retratos manipulados perderam contornos humanos, ganharam orelhas agigantadas, testas achatadas e bochechas planificadas para os lados. Utilizando métodos extremamente elementares, como nas colagens surrealistas, Sarfaty explorou a fotografia como técnica e sistema de crenças – um sistema sustentado pela falsa promessa de que a imagem pode capturar o real, quando ela é sempre subjetiva, relativa e ideológica.

Dentre os tantos mitos sobre as mulheres que o patriarcado formulou, existe um em especial que esse trabalho traz à tona. Trata-se do estigma da loucura, uma clássica tentativa de silenciamento de personalidades insurgentes por meio de um diagnóstico que as deslegitima antes mesmo de (ou justamente para não) se deparar com seus argumentos. Apesar de cenas mais leves e engraçadas, que mostram com ludicidade as manipulações formais da fisionomia da artista ainda sorridente, a série ganha intensidade dramática e revisita estereótipos para atestar a insanidade feminina: os olhos arregalados e os cabelos desgrenhados da bruxa; o ar suspenso na garganta da histérica; a afronta resiliente da sufragista diante do veto; todas as bocas escancaradas, enquadradas em close; seus gritos ecoando em muitas imagens, mesmo que mudos. Do modo como é fotografado, todavia, esse gestual preserva ambivalências. Tanto pode dizer respeito às fabulações de tormenta emocional projetadas sobre as mulheres quanto à reivindicação de posse de um poder que lhes é inalienável.

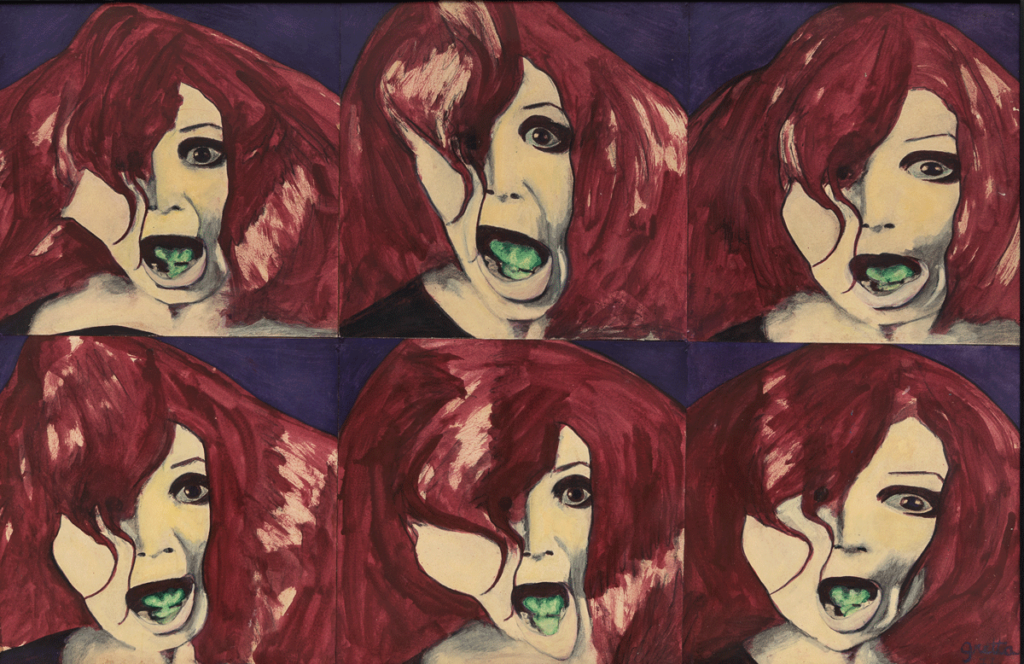

Com essas fotografias e seus desdobramentos, Sarfaty se prontificou a disputar o imaginário social da loucura feminina. A migração da série para o desenho e a gravura em ponta-seca prolongou o tempo de relação da artista com as cenas retratadas, permitindo-lhe mergulhar ainda mais fundo em temas e tabus que elas acionam. As pinturas da série Transformações (1976) aprofundam a quebra do naturalismo por meio de campos de cores vibrantes que dialogam com o despojamento da pop art e da nova figuração, mas, sobretudo, aguçam a expressividade da figura representada. Sarfaty assumiu seus dramas e afetos por meio desse cromatismo, aplicado em pinceladas soltas e aparentes. Se o gesto pictórico resiste na história da arte como um índice de autoria, ele foi aqui investido para demarcar acento e lugar de fala em um debate público. Após encenar, registrar e editar essas construções de gênero, a artista as coloriu de próprio punho. Parece assim sublinhar seu prazer em se reinventar e usufruir da liberdade de ser monstruosa.

Mulher qualquer, qualquer mulher

Durante toda a década de 1970, diversas artistas realizaram experimentos com o próprio corpo para estabelecer sua visada crítica das castrações culturais relacionadas à condição de ser mulher. No Brasil, assim como Sarfaty, nomes como Regina Vater, Ana Maria Maiolino, Letícia Parente, Iole de Freitas, Sonia Andrade, Anna Bella Geiger e Vera Chaves Barcellos realizaram trabalhos icônicos em diversas mídias, em especial a videoarte. O surgimento das primeiras câmeras portáteis permitiu que os artistas se filmassem e, consequentemente, rompessem com hegemonias e hierarquias de discursos audiovisuais feitos em âmbito institucional ou industrial.

Nesses trabalhos, as discussões sobre identidade e resistência às formas de padronização centraram-se no rosto das artistas. Se o rosto é o ponto no qual se reconhecem e se negociam subjetividades, o que caberia ao restante do corpo e, consequentemente, às representações sem rosto? Destoante nesse aspecto de todas as outras obras de Sarfaty aqui comentadas, Diário de uma mulher (1977) talvez ofereça algumas respostas. Na série, a artista é fotografada nua, em planos que fragmentam seu corpo e excluem a cabeça. Enquadramento, luz e fundo neutro de estúdio contribuem para apagar qualquer indício capaz de contextualizá-la e singularizá-la. Anônima, a artista torna-se mais uma vez ambivalente: tanto corpo objetificado, subjugado em sua forma genérica, quanto corpo empático, sensível ao que lhe escapa. A sina de ser uma mulher qualquer, no juízo dos homens, corre junto com a chance de ser qualquer mulher, na trilha de seu próprio desejo. As imagens expõem uma nudez que não serve à idealização do corpo idílico, característico da arte clássica, nem ao fetiche do corpo erótico, cuja construção no cinema e na publicidade se dá a partir de um jogo de mostra e esconde. Sarfaty estabeleceu uma relação direta com a câmera; eliminou mediações e distâncias. Seu diário fotográfico expressa política de representações que só se dá na presença e, por isso, pressupõe escutas e cumplicidade máxima entre retratante, câmera e retratada, corresponsáveis pela criação.

Todas essas séries demandaram pesquisas longevas, que duraram até 1986. Em 1978, entretanto, elas foram reunidas, no estágio em que se encontravam, na publicação Autofotos, lançada por Massao Ono, importante editor do mercado independente, inclusive de livros de artistas. Àquela altura, Sarfaty já se dividia entre São Paulo e Milão, até que, em 1983, se mudou para Nova York e reduziu drasticamente o contato pessoal e profissional com o Brasil. Os quase 30 anos de afastamento talvez expliquem a lacuna de recepção e historiografia do legado da artista no circuito brasileiro.

Sua volta, em 2015, restabeleceu processos interrompidos, o que envolveu repercutir obras pouco exibidas, mas já pertencentes a acervos de museus; localizar registros e projetos em seus centros de documentação; cultivar vínculos em circuitos institucionais e comerciais; e ampliar o diálogo com outras gerações. A reedição de Autofotos, em 2021, faz parte desse movimento, ainda em curso, de reencontro de Sarfaty com o país, com o meio crítico, com o público e com as questões atuais da arte feminista. Nesse estado de entropia – quando as pautas identitárias e os ativismos de gênero se fortalecem, ao mesmo tempo que se torna explícita uma guinada conservadora, respaldada pelo governo federal –, a dialética e a desobediência permanecem importantes forças motrizes. Pelos novos ou pelos velhos motivos, as estruturas seguem informando o corpo, e o corpo se mantém ávido por transformar as estruturas. ///

+

Autofotos, de Gretta Sarfaty (Central Galeria, 2021)

Gretta Sarfaty (Atenas, Grécia, 1947) é pintora, desenhista, fotógrafa e artista multimídia. Naturalizou-se brasileira em 1954. Em 1970, participou do Grupo de Vanguarda no Rio de Janeiro, com Cildo Meireles, Artur Barrio e Rubens Gerchman. Teve trabalhos exibidos no Museu de Arte de São Paulo (Masp), Instituto Moreira Salles (IMS), Museu de Arte Moderna da Cidade de Paris e Centro Georges Pompidou, em Paris.

Ana Maria Maia (Recife-PE, 1984) é pesquisadora, curadora e professora de arte contemporânea, com doutorado em artes pela USP. É organizadora do livro Flávio de Carvalho (Azougue, 2014) e autora de Arte-veículo: intervenções na mídia de massa brasileira (Circuito e Aplicação, 2015). Desde 2019, atua como curadora da Pinacoteca de São Paulo.

Publicado originalmente na Revista ZUM #23, outubro de 2022