Fernando Lemos: Um surrealista no Brasil

Publicado em: 2 de outubro de 2019Fernando, suas fotografias mais conhecidas foram feitas quando você tinha entre 23 e 26 anos e vivia em Lisboa, sob o Estado Novo (1933-74) implantado por António de Oliveira Salazar. Como foi o começo de sua carreira artística?

Fui atraído para o mundo da arte por acaso, ou melhor, por algumas circunstâncias da vida. Aprendi a ler muito cedo, e desde garoto escrevia e desenhava muito na capa dos cadernos dos colegas. Em casa, ajudava meu pai na marcenaria, trabalhando com a madeira e desenhando pequenos móveis. Aprendi a técnica de litogravura, depois pintura e desenho. Essa persistência me ajudou a superar a deficiência da paralisia: eu sentia que devia fazer tudo o que os outros meninos faziam e um pouco mais. Fui para a escola de desenho industrial, onde os professores me ajudaram a melhorar meu desenho e meu texto. Mais tarde, a aproximação com o grupo surrealista e com a técnica da escrita automática me fez perceber que havia espaço para a minha maneira de fazer e de pensar.

Em que momento a fotografia surgiu como uma forma de expressão?

Quando tinha entre 18 e 19 anos, tive a oportunidade de passar uns tempos nas ilhas Berlengas, na costa oeste de Portugal, um lugar histórico que tinha sido uma prisão e abrigado o mosteiro da Misericórdia da Berlenga. Naquele momento estava quase abandonado. Era um lugar de refúgio para os pescadores quando enfrentavam temporais, um lugar onde vivia apenas um casal de velhinhos, que fazia comida para mim e para meu amigo Marcelino Vespeira. O território nos apetecia justamente porque não havia moradores para incomodar e era ideal para realizarmos nossas experiências com a pintura a óleo. De certa maneira, a pintura a óleo me levou à fotografia. Lá percebi que o mar e a água funcionavam como uma lente, eram um acúmulo de transparências, e tive o insight da natureza da fotografia e de sua transparência potencial. Assim como a pintura, a escrita automática e os sonhos, a fotografia é uma forma de transparência do inconsciente, de revelação. No centro disso tudo, estava, para mim, o fenômeno da ocultação. Então não foi apenas a força do desejo, mas uma necessidade, e decidi comprar uma câmera assim que voltamos a Lisboa.

No dia seguinte àquele em que comprei a câmera, fiz minha primeira fotografia: uma vista da janela do meu quarto – à rua do Sol ao Rato – em que se pode ver, no canto esquerdo da imagem, parte da rua onde nasci. Tornei-me o único artista, no grupo surrealista português, que utilizava a fotografia; os outros colegas faziam colagens, pinturas. Encontrei um caminho para minha fotografia no retrato de intelectuais proeminentes, justamente meus amigos talentosos que, por causa da repressão política, eram pouco conhecidos dos próprios portugueses.

Rua do Sol ao Rato, Lisboa, 1945. A primeira fotografia de Fernando Lemos é a vista da casa onde morava.

Em que ambiente o jovem Lemos foi encontrar Marcelino Vespeira e os surrealistas?

Eu já convivia com os surrealistas, conhecia-os da escola, do bar, do café. Em Portugal, assim como na Europa, os intelectuais se reuniam nos cafés, levavam máquina de escrever e ficavam trabalhando o dia todo. Havia o café dos surrealistas e o de gente ligada ao Partido Comunista e aos neorrealistas, o Café Brasileiro. Comecei a frequentar essa gente toda, a me misturar com eles. Fiz os retratos do Mário Cesariny, o maior poeta surrealista português; do poeta e escritor António Pedro, que conheceu André Breton e Benjamin Péret em Paris. Nosso grupo ficou muito ligado ao Breton, mas depois nos desligamos, porque ele exigiu que nos afastássemos dos neorrealistas e dos comunistas. Respondemos negativamente, porque em Portugal, naquele momento, estávamos todos contra Salazar. Nós nos encontrávamos no café e nos lugares onde havia debates e palestras, como a Sociedade Nacional de Belas-Artes.

Odiávamos toda aquela formalidade e participávamos justamente para encher o saco daquela gente. Certa vez, fomos a uma palestra do crítico conservador João Gaspar Simões, que odiava os surrealistas, com a intenção de fazer escândalo. Sem que ele soubesse, roubamos as anotações do discurso que estavam no bolso de seu sobretudo. Ele só percebeu ao entrar no palco. Quando começou a falar, gritamos em coro, parodiando o hino português: “Contra o Gaspar Simões…”. Foi uma risada geral, uma esculhambação. Queríamos desmoralizar as estruturas do sistema das belas-artes.

Em 1952, você, Vespeira e o pintor Fernando Azevedo organizaram uma exposição coletiva na Casa Jalco em homenagem ao poeta e escritor António Pedro.

Foi o primeiro estrondo que provocamos nas artes visuais. A exposição aconteceu na Casa Jalco, uma loja de móveis e decorações no bairro do Chiado, um dos mais nobres de Lisboa, nas proximidades da Faculdade de Belas-Artes. Os alunos que passavam por lá cuspiam, rasgavam coisas, insultavam a gente, simplesmente porque discordavam das nossas manifestações surrealistas. Quinze dias depois, quando acabou a exposição, alugamos um caminhão aberto, colocamos tudo na carroceria, subimos nela e enrolamos em volta uma faixa com letras garrafais: “voltem para casa, fiquem tranquilos, burgueses”. Tomamos muita vaia no caminho. Aconteceu de tudo, até perseguição policial.

Outro grupo surrealista, mais ligado às drogas, aproximou-se dos toureiros. Essa gente era muito especial, e nós também adorávamos a tourada, o que facilitou a aproximação. Eles promoviam festas dedicadas ao nosso grupo e colaboravam com a perturbação geral que buscávamos. Meu envolvimento com o mundo da arte se deu por meio dessa série de acasos, de circunstâncias políticas e sociais. Apesar de tudo, a sociedade portuguesa possibilitou esses vazios marginais.

Sem o surrealismo, não teria sido possível contestar e questionar o conservadorismo do regime ditatorial. Acabei me rendendo à fotografia em parte por causa do ímpeto surrealista de acrescentar ao real o que lhe falta, de ter uma paixão pelas coisas que acontecem em si mesmas, de dar força à realidade, acrescentar ódios, acasos, códigos às coisas que ainda não têm uma verdade. De certa maneira, estávamos amaldiçoando a nós mesmos. Foi um espaço que procuramos, no qual havia algum desacerto, uma forma de liberdade controlada que nós, artistas daquele momento, não tolerávamos mais.

O que você conhecia de fotografia na época?

Muito pouco. Quando adquiri minha câmera Flexaret 6 × 6, fui me informando em manuais e revistas. Nada de mestres, muito menos ver exposições para eventual comparação. Minha aproximação com a fotografia foi lenta. Comecei a ver fotografia em tudo, a orientar-me pela poesia e pela literatura. Já que tudo precisava de uma imagem, elegi a fotografia para dar conta disso. Quando leio, sinto que há qualquer coisa de imagem, como se visse uma paisagem. É um procedimento do olho, e não apenas uma matéria-prima que está lá. Por isso passei a dar muita importância à literatura, principalmente à ficção, ao ensaio e a tudo aquilo que precisa de imagens. Para nós, fotógrafos, as grandes imagens da poesia têm algo da fotografia.

Mas a fotografia não é, nesse contexto, necessariamente descritiva, é?

Não, é a coisa em si mesma, muitas vezes provisória. Quando o poeta diz “piano”, não quer dizer “um piano”. A imagem é provisória. Ler muito me ensinou a ver o território amplo da fotografia: ver um Henri Cartier-Bresson é uma maneira de ler.

A escuta também é importante para mim. Ver é uma forma de escuta, e a fotografia, como a poesia, tem uma escuta que deve ser explorada. Guernica, de Picasso, ou a obra de Goya também têm uma escuta. Trata-se sempre de uma maneira de escutar o outro. Não é apenas o olho, mas uma percepção mais ampliada. O som de um tambor foi a primeira manifestação da comunicação humana. O tambor era a fotografia naquele momento; o som era a imagem.

Você tinha algum fascínio pela questão técnica da fotografia, pelos procedimentos fotográficos?

Sou um primitivo em relação à tecnologia em geral. Tive um laboratório no ateliê, mas em pouco tempo desisti do processo, ao perceber que era uma questão de trabalhar em tempos que não eram os meus. A técnica exige tempo e dá muito trabalho. Além disso, eu estragava muito material. Minha maneira de pensar estava associada ao ato de fotografar, de pintar, de escrever. Quando escrevo, sinto as imagens.

Muitos dos seus retratos criam múltiplas visões da mesma pessoa. Você os planejava desse modo?

Sim. A sobreposição foi reforçada na fotografia quando percebi a riqueza das transparências de um negativo sobre outro. Na minha fotografia, particularmente nos retratos, trabalhei a sobreposição de duas camadas de imagens. Quando fotografamos uma pessoa, não estamos fotografando uma coisa fixa, uma máscara. Afinal, numa fração de segundo tudo muda. Mudamos nossa expressão a todo instante, subitamente, várias vezes. Então o retrato deve ser múltiplo, para dar mais vida à imagem. Nós não somos uma máscara. Ao refletir sobre essa questão, me pareceu lógico que tudo isso era uma coisa só. A camada para mim é uma sobreposição, uma transparência sobre outra. A singularidade do meu trabalho está no uso que faço da luz para destruir uma imagem com outra.

Sempre estive ligado política, ideológica e esteticamente às pessoas de minha intimidade. Nunca fotografei desconhecidos. Estávamos em nosso país, mas confinados no escuro. Meus amigos eram cúmplices afetuosos; todos posaram com a mesma liberdade estética concedida a mim, comprometidos que estavam com o surrealismo experimental e com a invenção poética, uma afronta aos conservadores de plantão. A intenção dos retratos era revelar a cara de Portugal através dessas pessoas inteligentes, desses artistas proibidos, descobrir a cara que nós, portugueses, tínhamos naquele momento sombrio.

O cinema talvez seja o autorretrato do mundo, mas não é nosso autorretrato, não é nossa cara. A ideia que me moveu naquele momento foi juntar todas aquelas experiências e mostrar essa não máscara, essa não coisa. A pessoa que sofre nem sempre tem uma máscara do sofrimento. No limite, eu estava escrevendo um texto, elaborando uma descrição de cada um daqueles amigos que conviviam conosco naqueles tempos. Uma descrição é uma fotografia.

Havia certa performance nos retratos?

Sim e não. Há um sinal de espera. Uma pose está sempre à espera de outra; o gesto que faço agora está à espera de outro. Não há gestos gratuitos.

O ateliê da pintora luso-francesa Maria Helena Vieira da Silva, ponto de encontro do grupo surrealista em Paris, 1947.

Nos anos 1940, você frequentou Paris. Como foi seu encontro com a pintora luso-francesa Maria Helena Vieira da Silva e com Man Ray?

Conheci Maria Helena em Paris, quando estava casada com o pintor Árpád Szenes, logo depois que ela deixou Portugal. Frequentei por um tempo sua casa-ateliê, onde ela recebia regularmente artistas, maestros, escritores, pintores. Conheci muita gente nesses encontros e aproveitei para fazer retratos dela e de alguns dos convidados.

Estive com Man Ray na véspera de sua exposição de aquarelas na Galeria Berggruen, em 1951. Creio que foi a primeira do pós-guerra. Nessa ocasião, encontrei também Paulo Emílio Sales Gomes. Numa tarde em que visitamos vários cineclubes da cidade, Paulo Emílio me apresentou ao poeta surrealista Benjamin Péret, ao teórico e crítico de cinema André Bazin e ao historiador da arte português José-Augusto França, entre outros.

Você fotografou Man Ray?

Tinha conhecimento do trabalho dele, mas não o conhecia pessoalmente. Só conhecia de modo superficial suas fotografias, pois Portugal ficara isolado das vanguardas, justamente por causa da ditadura. Numa das visitas que fiz à casa-ateliê de Maria Helena, trocamos nossas câmeras, mas o retrato não aconteceu. Hoje é só uma boa lembrança. Naquela época, minhas referências mais fortes vinham de Marcel Duchamp, do expressionismo alemão, de Max Ernst.

Como veio parar no Brasil?

Depois de todas essas experiências, aos vinte e poucos anos, resolvi que não podia mais ficar confinado naquele território. Cheguei ao Rio de Janeiro no Carnaval de 1953, logo após publicar Teclado universal nos Cadernos de Poesia, em Lisboa. O decorador e cenógrafo português Eduardo Anahory, um conhecido, morava na cidade, e eu trazia comigo cartas de recomendação para Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Além disso, conhecia o Paulo Emílio Sales Gomes, de Paris. O impacto da mudança foi enorme, já que deixara meu país por causa de uma ditadura que limitava duramente a liberdade de expressão. Logo fixei residência na cidade, no bairro de Santa Teresa, e em novembro daquele mesmo ano me mudei definitivamente para São Paulo para colaborar com as comemorações do IV Centenário, em 1954. Fiz um painel abstrato de 15 × 5 m na entrada da Oca, no parque do Ibirapuera, sobre a cidade que nascera selvagem e ia evoluindo para tornar-se civilizada. Vinte anos depois, o mural foi destruído, sem que ninguém me avisasse nada.

Qual é a última lembrança que tem de Portugal e a primeira que guarda do Brasil?

Minha experiência em Portugal estava ligada ao Partido Comunista, ao qual nunca me filiei. Lá, sempre fiquei confinado aos gabinetes, nunca na rua, como gostaria. Eu não podia colar cartazes, fazer panfletagem, enfrentar a polícia, porque tinha alguma dificuldade decorrente da poliomielite, que tive na infância. Eu era coxo, e muitos amigos foram mortos nessas atividades. Diante dessa adversidade, queria ir além, sem querer ser melhor que os outros companheiros. Queria poder fazer as coisas como se fosse saudável.

Cheguei sem dinheiro, sem trabalho, sem nada, apenas com alguns contatos gloriosos. Senti que ainda era o mesmo gajo de Portugal, passando maus bocados aqui como passava lá. Mas estava num novo território. Pelo menos até 1964, respirava-se muito bem por aqui. Minha juventude havia sido roubada pela ditadura, mas aqui eu era outro homem. O povo no Brasil agia de forma diferente comigo, e isso me dava certa importância. Tudo era mais leve, mais agradável. O jornalista Flávio de Aquino me apresentou como desenhista na revista Manchete, e em abril de 1953 comecei a colaborar como ilustrador na redação, ao lado de Lúcio Rangel, Paulo Mendes Campos e outros. Como ilustrador, trabalhei também no suplemento literário do Estado de S. Paulo diariamente por uns 20 anos.

Como surgiu a oportunidade de fazer sua primeira exposição de fotografia no Brasil?

Realizei a exposição em parceria com Eduardo Anahory. Expus as fotografias que trouxera comigo na viagem, um trabalho pronto e mais fácil de apresentar. Paradoxalmente, as fotografias fizeram algum sucesso, e fui bem recebido pelos artistas e críticos da época. As imagens traziam um frescor que se adequava à modernidade brasileira. É claro que a tarefa foi facilitada pelos contatos e amizades que rapidamente estabeleci por aqui: Sérgio Buarque de Holanda, Rubem Braga, Antonio Candido, Sérgio Milliet (este através de Paulo Emílio) e Renina Katz. Em agosto de 1953, expus no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), graças a uma indicação de Paulo Emílio a Sérgio Milliet. E, em novembro, expus no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com apresentação de Manuel Bandeira.

Esse acolhimento pela elite cultural do país deveu-se ao fato de ser um estrangeiro de esquerda que fugia da ditadura salazarista?

Não sei explicar, mas fui reconhecido por minhas habilidades de fotógrafo, desenhista e pintor, e me legitimei no circuito cultural. Também me aproximei da política por via dos anarquistas portugueses e espanhóis que moravam no Brasil. A década de 1950 foi um momento muito fértil cultural e politicamente no país, em particular em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Aqui, você parou de fotografar e passou a investir em experiências empreendedoras, como a criação da Editora Giroflé. Como surgiu a editora?

A Giroflé foi criada como uma editora independente de literatura infantil, área incipiente no país naquele momento. Tirei a palavra giroflé de uma antiga cantiga de roda portuguesa [ele cantarola: “giroflé, giroflá”]. Em 1961, eu, Sidónio Muralha – um velho amigo, grande poeta neorrealista português, comunista e, por ironia, diretor da Unilever no antigo Congo Belga – e outro intelectual, Fernando Correia da Silva, todos portugueses, criamos a editora depois de reuniões e discussões intermináveis. Montamos um sistema cooperativo de participação e tivemos a adesão de muitos intelectuais e empresários ligados à cultura. O empresário Leon Feffer, por exemplo, acreditou no projeto e disponibilizou todo o papel para as primeiras edições. Publicamos muitos escritores que nunca tiveram oportunidade para criar livros destinados ao público infantil. Fomos ainda à procura de Paulo Emílio, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade e Vinicius de Moraes, que se propôs a criar o Dicionário da travessura, infelizmente nunca publicado.

A iniciativa teve enorme adesão. Montamos o escritório num edifício projetado pelo Paulo Mendes da Rocha, na rua Baronesa de Itu; os móveis eram assinados pela empresa Forma. Os colaboradores eram artistas e escritores como Fanny Abramovich, Willys de Castro, Aldemir Martins. O Darcy Ribeiro ficou tão entusiasmado com o projeto que fez uma encomenda para o Instituto do Livro, de Brasília, nunca concretizada. Produzimos até uma coleção de cartões-postais com desenhos de crianças que selecionamos em escolas públicas da cidade, e a renda resultante era revertida para a própria escola. Eram projetos idealizados, grandes ideias que tiveram vida curta. A partir do golpe militar de 1964, os projetos foram sendo abandonados. Dois anos mais tarde, o sonho terminava antes de se consolidar.

Logo depois você montou o estúdio de criação Maitiry?

O Maitiry nasceu em 1965, logo após o desligamento de vários fotógrafos e jornalistas da revista O Cruzeiro, dos Diários Associados. Parte dos nossos colaboradores, como os fotógrafos George Torok, Luiz Autuori, Paulo Namorado e o jornalista Audálio Dantas, vinham da revista, além de Aldemir Martins, do fotógrafo Jorge Bodanzky e do poeta e designer Décio Pignatari. A ideia era montar um estúdio de criação que atendesse tanto a moda e o design quanto a projeção multimídia (ainda com slides), iniciativas embrionárias que já exigiam um grupo multidisciplinar de trabalho.

As artes gráficas então se transformaram em sua área de atuação principal?

Sim. Minha primeira formação na Escola de Artes Decorativas de Lisboa foi a litografia. Sempre trabalhei com as artes gráficas. No Maitiry, criei e desenvolvi marcas e embalagens, distante da publicidade. Sou contra a publicidade. Fiquei ligado à criação de signos, a tudo aquilo que o homem produz para o próprio homem. O desenho industrial leva o produto ao homem; a publicidade produz para seduzir e convencer o consumidor. Fiz de tudo nessa área: rótulos de vinhos, estampas de tecidos, capas de livros, uma infinidade. Eu me considero um gráfico. Tem algo de artesania que me fascina desde minhas primeiras experiências com meu pai na marcenaria.

De certa forma, você só voltou à fotografia com o filme Compasso de espera (1973), dirigido por Antunes Filho. Como foi a experiência?

O Antunes foi uma das poucas pessoas que viram a exposição do MAM de São Paulo, ainda na rua Sete de Abril. Os museus raramente expunham fotografias naquela época. O Antunes me procurou com o roteiro e me convocou para fazer a direção de fotografia. “Quero aquela tua fotografia no meu filme”, disse. Fiquei muito embaraçado, pois, apesar de ser um convite maravilhoso, eu não tinha experiência nenhuma com a câmera de cinema. Respondi que não poderia fazer a direção de fotografia, pois me faltava experiência, mas que faria com prazer a direção estética da fotografia. Ele insistiu, e, diante do impasse, procurei o Jorge Bodanzky, que acabara de chegar da Alemanha e estava trabalhando comigo no Maitiry. O Bodanzky acabou fazendo a direção de fotografia, e eu fiz as fotografias de cena e de divulgação. Não tive participação direta na concepção da fotografia do filme, mas lembro que várias cenas foram refeitas com a intenção de colocar os atores de costas, pois Antunes queria destacar as sombras perdidas na tela e as falas cruzadas dos personagens naquelas sombras. A ideia era que o filme tivesse pouca intenção de arte, mas as imagens corressem fluidas, naturalmente. Não busquei ângulos ou enquadramentos rebuscados, apenas retratos densos dos personagens. Ficou um filme comportado, mas muito bem-feito.

Durante esse tempo, o trabalho fotográfico que você realizou em Portugal ficou na gaveta. Como o retomou?

Foi aos poucos e sem que eu me desse conta plenamente. Em 1977, participei da coletiva A fotografia na arte moderna portuguesa, realizada no Centro de Arte Contemporânea, na cidade do Porto. Depois, em 1982, Lisboa resolveu organizar, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, uma grande exposição sobre os anos de chumbo de Portugal, a década de 1940, momento em que o regime salazarista intensificou sua vigilância e sua ideologia. A mostra, denominada Refotos dos anos 40, reuniu pela primeira vez uma geração de artistas quase desconhecidos no país. Isso porque essa turma era contra o governo: não podia trabalhar, não podia dar aulas, não podia publicar. Os retratos que fiz tornaram-se uma galeria de figuras importantes que àquela altura não podiam fazer nada. Não era só arte, era uma luta antifascista, antissalazarista, que custou a vida de muitos. No início dos anos 1990, o fotógrafo Jorge Molder, na época diretor do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, procurou-me porque queria ver melhor o meu trabalho fotográfico, que conhecia apenas superficialmente. O diretor-geral da fundação achava que era urgente fazer um livro sobre o meu trabalho. Molder me convidou para ir a Lisboa. Organizei meus negativos e lá fui eu com todo o material, que o impactou. Ele me encaminhou para o maior laboratório da França, o Chambre Claire, que também ficou encantado com as fotografias. Em novembro de 1990, a Gulbenkian organizou minha primeira grande mostra individual, durante o Mês da Fotografia de Paris.

Após o Mês da Fotografia, outra exposição, À sombra da luz, foi realizada no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, em 1994, ano em que Lisboa foi a Capital Europeia da Cultura. Foi um sucesso. A partir dessa iniciativa, recebi novos convites: Madri; Porto, onde em 2000 recebi o Prêmio Nacional de Fotografia do Centro Português de Fotografia, dirigido pela Tereza Siza; Aix-en-Provence, no congresso internacional de escritores portugueses e franceses; Frankfurt, na feira internacional do livro; Moscou; Barcelona.

Foram muitas exposições em pouco tempo. Qual foi a mais marcante para você?

Todas foram importantes, mas a de Moscou, em 2008, foi diferente. A curadora russa Olga Sviblova solicitou ao Instituto Camões e à Fundação Gulbenkian que eu fosse o fotógrafo português convidado da 7ª Bienal Internacional de Fotografia. Imagine eu, Fernando Lemos, representando Portugal quase 60 anos depois numa mostra internacional de fotografia com trabalhos realizados em plena ditadura salazarista. Uma glória!

Como tem sido rever o trabalho fotográfico e reencontrar velhos companheiros 40 anos depois?

Havia uma esperança nas coisas novas. Hoje se fala muito dos artistas jovens, e fico imaginando o que vai acontecer daqui a 40 anos com eles. Cheguei à conclusão de que devo festejar a entrada de jovens artistas e críticos no circuito das artes visuais, porque são eles que avaliam agora o meu trabalho anterior. São eles que se espantam e afirmam: parece que foi feito hoje. Fica claro que era uma fotografia incomum. Você não encontra em minhas fotografias um automóvel ou qualquer outra referência de época. Isso nunca me interessou. Na verdade, elas se propõem a ser atemporais, porque vêm da estranheza, de um mundo novo que precisou de imagens. Eu tinha em mim uma inteligência e uma memória que precisavam de imagens. Ainda sinto aquela potência, que mostra como eu estava aceso, aberto para o novo. A descoberta da fotografia foi para mim não um ponto final, mas o início da busca pelo estranho. Na época, tinha muito poeta, artista, escritor e político fazendo nossa cabeça, mas apenas um ou dois fotógrafos, que descobri mais tarde. Naquele momento eu era uma esperança, o que explica as cartas de recomendação que me trouxeram ao Brasil.

Como foi organizar a mostra O real como enigma (2016) em São Paulo e qual foi a reação do público?

O desenho tem ocupado a maior parte do meu tempo. Eu desenho o que está invisível no branco do papel, procurando mostrar como a desocultação aparece em cada fase do meu desenho: começa assumindo uma postura, depois cresce como um prédio, ganha volume, torna-se uma coisa mais cubista, até se tornar uma espécie de palimpsesto. Os desenhos revelam o que estava dentro do papel em branco. Foi o que criei para essa exposição: um desenho em pequeno formato, como um mistério, que então é digitalizado e ampliado como se fosse uma fotografia. Os desenhos, executados logo pela manhã, são livres e automáticos, advindos dos sonhos da noite anterior. Cada cena dá a impressão de poder ser explicada, mas elas se revelam surpreendentes e inexplicáveis. Esse efeito da desocultação no desenho acaba se transformando no meu segredo. Os procedimentos aplicados no desenvolvimento desse trabalho criam novas sintaxes que merecem atenção. Esse trabalho é mais conceitual, exige mais reflexão. O que está representado é o resultado de um sonho. A exposição não recebeu nenhuma crítica. Se ali está o tudo ou o nada, ninguém quis saber.

Você tem sonhado muito?

Tenho há algum tempo pesadelos incríveis, que comecei a anotar para analisar e guardar. Atravessei várias fases, e hoje sou capaz de ter pesadelos que estão centralizados em poucos focos, coisas e lugares recorrentes. Ao acordar, percebo que aquela imagem já estava comigo há tempos. Tenho algum controle sobre isso, o que não impede que sejam instantes muito curtos, de alguns segundos, que concentram mais de 60 anos da minha história. Isso é terrível, inclusive psiquicamente. Por isso, estou preparado para tudo, inclusive para a loucura. Algumas fases são mais dolorosas.

Nós temos duas formas de humanidade: uma metade da humanidade que tem a mania de ser mais do que é; e a outra metade que é a deprimida, aquela que não consegue sofrer mais. Agora estou numa fase de recuperação. Não sou quem eu pensava ser. Comecei a rever relações que cortei sem razão nenhuma. Essas pessoas deixaram de me ter como referência, porque não sentiam um retorno positivo. Entrei numa fase de querer saber exatamente quais são os meus defeitos. Desde criança, percebi que, apesar da minha deficiência, tinha que fazer alguma coisa, não para ser melhor que ninguém, mas para mostrar que também era capaz de fazer. Isso me ajudou.

Agora começo a ter um choque de coisas mínimas. Sonho que estou em minha rua em Lisboa – sonho muito com Lisboa –, e sonho com multidões de gente, todos com a mesma cara e a mesma roupa. Isso é permanente. Eu subo minha rua, sinto uma dificuldade qualquer na perna esquerda, a bengala não ajuda, e paro num prédio. Há um hospital na esquina, e não consigo me mexer. As pessoas que passam nem me olham, sinto que estou perdido. “Você já não é nada. Você já morreu.” Então acordo, e nada parece engraçado. Meu psiquismo faz parte da minha concepção de trabalho; tenho que entender, nessas centenas de desenhos que produzo, o que significam essas ocultações, esses mistérios, essa estranheza. A humanidade é uma dor; se há alguém que a sente, é o artista.

Você cria dormindo e executa acordado?

Hoje sabemos que nossa vida está dividida em duas partes: metade dormindo, metade acordada. O importante é quando estamos dormindo, quando sonhamos, porque o sonho não oculta nada e traz o infinito. O despertar é a outra parte do dia. A parte do dia em que viver é o ofício. Essa questão é latente no trabalho. Quando estamos acordados, executamos tudo o que imaginamos. As coisas nos procuram. É um engano pensar que vamos atrás delas: são elas que vêm atrás da gente. A fotografia também é uma coisa que o homem foi procurar, mas ela depois veio à procura da gente.

Você vê relação entre o sonho e a escrita automática?

A escrita automática busca exatamente o contrário do automatismo das máquinas, como a máquina fotográfica de bom comportamento. Na fotografia, por exemplo, sempre desrespeitei as normas e apliquei algumas das estratégias do surrealismo – a plena liberdade de criação, a sobreposição das imagens a partir de diferentes registros de luz e sombras, e o automatismo maquínico desobediente. Buscava fazer emergir o invisível. Sempre procurei criar imagens que trouxessem à superfície minha reflexão sobre a desocultação. A única coisa que me interessou no grupo surrealista de que participei com a fotografia, aliás, foi a questão da desocultação.

No início, pegava-se uma folha impressa de jornal ou revista e, depois, com nanquim, guache e cotonete, fazia-se uma sombra aleatória, até que surgisse um espaço vazio. Esse princípio da ocultação, que nada tem que ver com ocultismo, foi um grande aprendizado, um procedimento que orientou toda a minha vida criativa na fotografia, na escrita e no desenho. Só me interessei pelo surrealismo porque o sonho era exatamente o único território em que não havia nada oculto. O sonho era para revelar, para despertar, não para esconder. A fotografia é uma desocultação. Toda a nossa ação na arte é desocultamento, ou seja, a procura daquilo que não existe, que está invisível, sob a forma de palimpsesto.

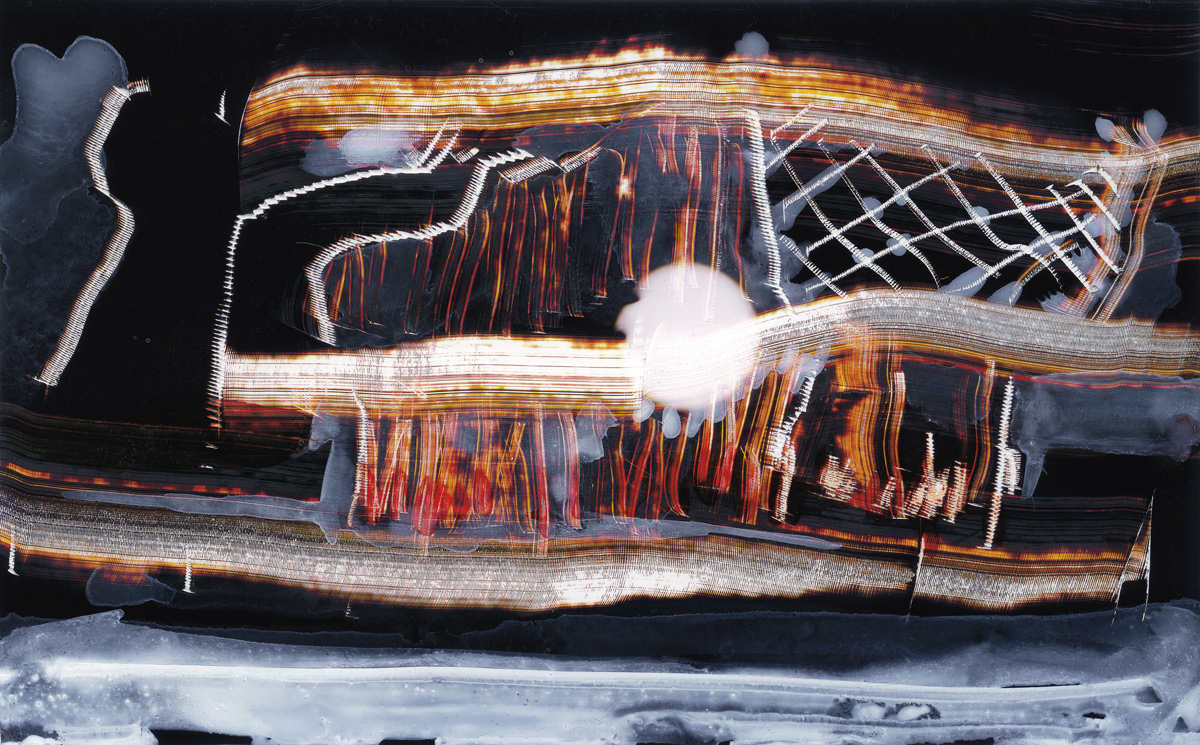

Trabalho da série Ex-fotos (2014), com intervenção sobre fotografias amadoras descartadas por amigos do artista.

Essas reflexões também valem para a série Ex-fotos, que você apresentou em 2014?

Trata-se de um trabalho importante para a tese que tenho defendido sobre as desocultações. É um trabalho também associado à ideia de palimpsesto. Uma pesquisa de linguagem, de uma arte dentro de outra. Nessa série, foi tudo quase por acaso: percebi que o descarte de fotos amadoras de amigos entusiastas da fotografia, que eu recolhia havia algum tempo, clamava por intervenções. A experiência surrealista das ocultações mostrou que era possível intervir em qualquer imagem, de jornal ou revista, e encontrar algo nela. Aqui o procedimento foi o mesmo: intervenção com cotonete ou nanquim nas fotografias e a criação de uma espécie de buraco. Eu procurava uma ocultação para poder desocultar. O que estava oculto naquele buraco?

Assumi aquelas cópias positivas, que inicialmente chamei de “rejeitadas”, e comecei a fazer o trocadilho com ex-votos, porque era algo ligado à crença no desejo, considerando que o desejo é a cura daquilo que nos falta. Iniciei o projeto com o objetivo de ocultar e desocultar coisas, ora raspando com gilete ou palha de aço, ora acrescentando uma aguada. Cores que nunca imaginei que pudessem estar lá apareceram. Fiz um portfólio e levei para Lisboa. O curador do Museu Vieira da Silva fez uma exposição e publicou um livro.

Como relaciona esses dois momentos do seu trabalho fotográfico, o de Lisboa e o da série Ex-fotos? Há uma visão comum do que é a fotografia?

Utilizo o mesmo procedimento, trazer à superfície da imagem o invisível e desocultar o que ali estava pulsando. A fotografia é o resultado da cultura visual que adquiri ao longo de minha vida. Uso todas as minhas lembranças: uma cena de cinema ou de teatro, uma catedral, um pedaço de tapeçaria. Fazer fotografia é uma esperança. Uma forma analógica de pensar. A fotografia não é um capricho nem uma invenção de ocasião. Ela é o resultado científico do desejo de desocultar as coisas. Procurar a verdade é uma forma de desocultar a mentira, e a fotografia é parte dessa ânsia pelo desocultamento. A importância da fotografia é a memória. Ela é reveladora da verdade e da mentira, do que está oculto.

Sempre busquei a estranheza. No caso das fotografias, tudo o que está lá não fui eu quem colocou. A minha fotografia é a revelação do sonho. A atração da fotografia é ter e buscar, no sentido estético da arte, a força de um diálogo. A arte é uma forma de diálogo permanente com o desconhecido. No limite, você tem que imaginar que, ao gostar de uma coisa, ela também está gostando de você. A veracidade de uma fotografia cada vez mais me parece uma energia latente irresistível. Somos os intérpretes do tudo e os sábios do nada. O nada nos procura, uma fotografia nos chama. Temos que ser atraídos para estabelecer esse diálogo. O diálogo é um enigma. A fotografia pode ser um acaso, uma aparição. É como se fosse uma coisa nova e estranha.

Essas reflexões surgiram no momento em que assumi a fotografia como linguagem e expressão, naquelas primeiras experiências com tinta a óleo e água nas ilhas Berlengas. A água e a transparência ofereciam uma compreensão do invisível. O olho, como o oceano, é um acúmulo de transparências – se a gente cortar uma fatia do oceano, o resultado é uma lente. Os graus ópticos são exatamente as sequências de acúmulos de transparências. A lente é uma extensão dos olhos, assim como o martelo é uma extensão da mão. A lente é a descoberta do espaço; ela anula as distâncias. O homem precisou da lente e chegou ao satélite, que, claro, tem outra escala.

Ao distanciar e aproximar, a lente é responsável pela desocultação. Naquela época, a pintura era para mim uma experiência líquida, próxima da aquarela, uma coisa menos espessa e menos extensa, o que me fez perceber que ela não tinha a importância do preto e branco, do acúmulo de claro e escuro oferecido pela fotografia analógica daquele momento. Tudo isso coincidiu com minhas ideias. A relação entre ocultação e transparência, o preto e o branco, é o meu princípio na fotografia e o fundamento da minha temática visual.

Você estabeleceu uma relação entre os peixes e a fotografia inúmeras vezes. O que queria dizer?

Isso também está ligado à questão do mar e das transparências. Quando fazia laboratório, eu pescava a imagem dos banhos químicos. Para mim, aquela imagem que saía dos banhos tinha vida, textura, personalidade, como o peixe que pescamos. Tive uma boa experiência no Japão, em 1977. Lá, o pescador retira o peixe da água, leva para o mercado, passa um rolo de tinta preta nele e depois o imprime, por assim dizer, numa folha de papel de arroz, criando uma cópia. Essa cópia era postada na sua porta com o preço do peixe. Tudo isso é comunicação.

O escritor José Saramago, ao referir-se a seu trabalho, em 2001, utilizou a palavra “aparição”. É possível estabelecer alguma relação entre aparição e desocultação?

A aparição se refere exatamente à desocultação, que, no sentido poético, é antes estranheza. Se a imagem não fosse estranha, poderia morrer nela mesma. Tudo o que é novo nos parece estranho. Essa é a principal ideia do meu trabalho artístico. A própria transparência da lente e do processo fotográfico é uma aparição de coisas que estão ocultas ou são inventadas. Max Ernst dizia: “Vemos mais quando os olhos estão fechados”. Por isso, o cego é o verdadeiro artista. O cego é aquele que inventa tudo o que não vê, é o grande olhador. Podemos classificar os vários tipos de cegos: aquele que não sabe o que vê e então inventa; o que tem imaginação e pensa que sabe o que vê; e aquele que não tem a menor ideia do que realmente precisa ver. Isso me interessa como artista. Basta se colocar no lugar de um cego para perceber essa questão.

O artista deve ter um discurso sobre seu trabalho para sua arte se concretizar?

Acho difícil discutir isso. Talvez valesse mais a pena pensar no sentido e na validade do trabalho. É indiscutível que a arte deve assumir-se como um objeto que sempre terá alguma validade, porque também há gestos gratuitos na arte. Mas cabe a nós, artistas, saber aonde queremos chegar. Hoje os fotógrafos são quase todos iguais. A fotografia está se tornando um maneirismo. Por outro lado, o que acontece no mundo nos obriga a pensar o tempo todo, mesmo fora da arte.

Você chegou a dizer que a fotografia contemporânea, diante de tanta mesmice e repetição, é um cemitério. Que ela não é memória, é esquecimento. Como vê isso?

Costumo dizer que a fotografia passou de miragem a execução. Assim como a arquitetura se torna com o tempo uma lembrança, o esqueleto de uma época que passou, a fotografia também tem momentos cuja utilidade nos desperta inquietação. São imagens precisas, mas que representam algo que já não reconhecemos. É um tempo que não é nosso, mas está lá. Isso é intrigante, mas, ao mesmo tempo, não será isso a morte, no sentido de extinção? Sabemos que a fotografia é uma arte, ela mesma eterna pela forma de nascer. A fotografia nasce como seu próprio registro e sua eternidade.

O que nos prende é sentir que fazemos parte dessa eternidade. Nascemos com ela como um condão visual rico. É a nossa grande vingança da morte, porque sabemos que não existe nada, nada mesmo, melhor do que a vida. Tudo o que fazemos em vida é mais importante do que a morte. Então a fotografia é uma vingança, uma forma de nos impormos ao mundo, e ao mesmo tempo uma defesa, uma forma de solidão e de cuidar da solidão. Quando vemos uma fotografia, despertamos algo que estava na solidão. A solidão é uma narrativa. Fotojornalistas e fotógrafos de guerra são o tipo de fotógrafo que nos oferece essa solidão. A solidão é uma trincheira, é talvez a única linguagem capaz de enfrentar a própria morte. A visão nos dá nossa presença de vida.

Vilém Flusser dizia que, quando morrermos, restarão as fotografias, que prolongam e intensificam nossa existência na vida dos outros. Você concorda?

Claro. Flusser também defende que a memória é tão importante quanto o esquecimento, porque nossa primeira grande força, a primeira grande energia que adquirimos é a inteligência. A inteligência como defesa e como ataque, como liberdade suficiente para se defender de outras inteligências que querem nos dominar. A inteligência inclui a ordenação do mundo pelo olhar. Por que a mãe é a primeira grande musa? Qual é a primeira paisagem que uma criança vê? O olhar!

Tendo atuado em tantos campos, você se considera um fotógrafo?

Eu respondo: eu sou a fotografia. O artista catalão Joan Fontcuberta diz: “Eu sinto fotografia”. Gosto dessa afirmação porque ela resume o que penso sobre a fotografia. A fotografia dá força total àquilo que você é. Hoje vivemos com tecnologias que são perigosas porque apressam a vida. As pessoas, mesmo sem ter nada por fazer, estão sempre apressadas.

Você diz que gosta de fotografar como se estivesse pintando, de escrever como se estivesse desenhando, de pintar como se estivesse fotografando.

Trata-se do princípio da escrita automática. Soltar o inconsciente e deixá-lo livre. Começo a escrever sem registrar nenhuma ideia, deixo que a escrita se desenvolva livremente. Hoje uso esse sistema em praticamente tudo. Para desenhar, por exemplo, não venho com uma ideia preconcebida; as coisas aparecem por si mesmas. Você pode ter uma intuição da cegueira, uma forma de imaginação que é do invisível. Você pode ser um conhecedor do invisível. A experiência da fotografia é um pouco isso. Tornamos visível o que lá permanece invisível. O invisível é um poder, uma posse, uma maneira de ser. Então toda essa filosofia me parece que é para o artista instituir um pouco dessa fantasia, dessa coisa que não é tão inventiva assim. Quando vejo uma imagem, vejo que ela já é a fotografia, então não vou fotografá-la. Dá um certo pudor copiá-la; tenho a impressão de que ela já se afirmou como fotografia. Isso quer dizer que a fotografia foi feita antes de a gente fazê-la. Ela está na natureza, e a natureza trouxe a fotografia à procura da gente. Tornou-se uma ciência que nos procura. É como a questão da memória. A memória também foi atrás da fotografia justamente porque precisava da imagem. Esse é o grande potencial da fotografia, ela ser a afirmação, a evidência das coisas. ///

+

Fernando Lemos: o real como enigma (Galeria Milan, 2016)

Eu sou fotografia: Fernando Lemos (Fundação Cupertino de Miranda, 2011)

Fernando Lemos, atrás da imagem (2006), documentário de Guilherme Coelho

Tags: Fotografia portuguesa, Salazarismo, surrealismo