Retrato falado de uma cobertura de guerra

Publicado em: 23 de março de 2022Antes que os impactos econômicos da invasão da Ucrânia reverberassem pelo mundo, seu sentido moral já nos implicava. Enquanto as tropas russas ainda cercavam o país, o que sinalizava a importância desse conflito – este, em meio a tantos outros – era o espaço dedicado a ele pelos jornais. Se não era prudente que as nações solidárias ao país invadido entrassem na guerra, pelo menos, que as notícias saíssem de lá. Logo entendemos de que lado deveríamos estar. As imagens que mostravam os primeiros bombardeios, contrapostas ao sentimento de que a paz era um patrimônio definitivo daquele continente, chegaram aos leitores com a força de uma convocação. Segundo o correspondente Jamil Chade, “em apenas 20 dias, a guerra na Ucrânia e as fotos nas manchetes de jornais pelo mundo permitiram que a ONU arrecadasse dez vezes mais que as doações em todo o ano de 2021 para algumas das crises mais graves na África, América Latina ou na Ásia” (UOL, 15/03/22). Sensibilizados com o que viam, pessoas de diversas nacionalidades foram além e se voluntariaram a pegar nas armas ao lado dos ucranianos.

Nesta guerra, a fluidez das notícias é garantida por fatores diversos. Há fronteiras seguras para a entrada e saída das equipes de imprensa. Os jornalistas não estão restritos à movimentação de tropas aliadas (como se diz, não estão “embedded”), eles estão lá por sua conta e risco, mas com alguma liberdade para seguir suas pistas e escolher suas pautas. Esta não é a primeira guerra em que civis, combatentes e jornalistas publicam fotos, vídeos e relatos em suas redes. Mas ela acontece num momento em que as mídias sociais não são apenas canais alternativos para a informação. Os perfis dos jornais e de seus colaboradores são geridos de modo bastante profissional, e se tornam espaços estratégicos que redesenham os formatos da notícia, seus modos de consumo e sua escala de circulação.

Pelo que vemos, a imprensa não encontra na Ucrânia dificuldades de acesso à internet. Mas, para manter suas conexões com o mundo funcionando em meio a bombardeios e ciberataques, o país conta também com uma rede de solidariedade: algumas empresas de telefonia móvel eliminaram as tarifas de ligações internacionais e de roaming para facilitar o contato com o país; por sua vez, o milionário Elon Musk, dono da SpaceX, prometeu mobilizar seu sistema de satélites, o Starlink, para garantir que houvesse cobertura em todo o território.

Por fim, a grande oferta de imagens gerada pela imprensa internacional encontra uma demanda a altura, graças a uma curiosa identificação do público com aquele povo. Eles estão longe de se parecer conosco, mas têm a fisionomia idealizada das famílias de bem, tal e qual elas sempre foram retratadas em nossas novelas e propagandas. Esses rostos, que sempre estiveram prontos a representar nossos desejos e aspirações, não mereciam ser maculados pelo sangue e pelas lágrimas.

Olhares em disputa

Sem dúvida, sou público-alvo dessa cobertura. Leio com apreensão as notícias e me assombro com os acontecimentos. Como alguém que gosta de fotografia e que pesquisa a imagem, me obrigo a percorrê-las com grande atenção. Foram as guerras que produziram alguns dos autores e muitas das fotografias que me trouxeram para esse campo de estudos. Apesar disso, me flagro agora com certa indisposição para as imagens que chegam da Ucrânia. Não exatamente a repulsa de quem não suporta olhar, mas a frustração e a descrença de quem não sabe o que há para ser visto.

Ao longo dessas semanas, tenho ziguezagueado as páginas do ensaio Diante da dor dos outros, de Susan Sontag. Conheço bem esse texto, mas é a primeira vez que minha leitura é permeada pelas imagens de uma guerra em curso. Dali, tiro uma hipótese para minha indisposição: mesmo que o livro não traga nenhuma ilustração, tenho a impressão de que muitas das fotos que vejo agora já estão ali descritas em seus objetivos, em suas estratégias retóricas, nos sentimentos que convocam, nos riscos que implicam. Quando esse texto foi publicado na revista New Yorker, em dezembro de 2002, as tropas americanas caçavam os líderes da Al-Qaeda no território ocupado do Afeganistão (2001) e estavam na iminência de atacar o Iraque (2003). Em momentos como esse, é fundamental ter o contraponto da crítica para entender como que, numa guerra, não apenas os territórios, mas também os olhares estarão em disputa.

Com frequência, os veículos mostram a incursão de suas equipes no campo de batalha, os aparatos mobilizados na cobertura e as vivências de seus profissionais. Como não há distância segura para quem está no front, os jornalistas registram a guerra em suas câmeras e blocos de notas, mas também em seus corpos. Além de expor os bastidores da cobertura, seria produtivo se os jornais debatessem com seus públicos o impacto que a guerra tem em seus critérios editoriais. Em tempos de pautas mais corriqueiras, não é incomum que os jornais se antecipem em explicar a decisão de publicar imagens impactantes de um acidente, de um crime, um confronto policial ou mesmo de um conflito noticiado de forma mais esporádica. Mas, como a própria guerra, sua cobertura é um estado de exceção que dispensa esse cuidado. Imagino que tal debate exista dentro das redações, mas, de modo geral, a tolerância dos editores à representação da violência tende a se alargar nesses momentos.

Comentarei a seguir imagens desta e de outras guerras. Mesmo que isso exija o esforço ingrato de descrevê-las, assim como fez Sontag, prefiro não mostrá-las. Algumas são bem conhecidas, outras tiveram grande repercussão em noticiários recentes. Todas são facilmente encontráveis na internet. E, olhando ou não para elas, é provável que nosso bem alimentado imaginário de guerra seja capaz de recompô-las com facilidade. Mais ou menos como acontecia com o retrato falado, no imaginário policial do século 19: sua eficiência se baseava não apenas na fidelidade das descrições e na habilidade dos desenhistas, mas no fato de que as fisionomias típicas dos criminosos já eram suficientemente conhecidas. É nesse tipo de familiaridade que reside também o perigo das fotografias da guerra.

Era preciso fotografar

A justificativa para certas imagens violentas é o direito à informação: as pessoas precisam saber o que acontece! Mas o que é preciso saber? O que ignoramos sobre uma guerra que essas fotografias permitem descobrir? O New York Times trouxe na capa de sua edição impressa (07/03/22) uma foto que mostra, com grande proximidade, os corpos de quatro ucranianos, dentre eles, uma mãe e seus dois filhos, atingidos por morteiros russos enquanto tentavam fugir da cidade de Irpen. Diante da cena, a fotógrafa Lynsey Addario diz ter pensado: “é desrespeitoso fotografar, mas eu tinha que fotografar. Isso (a morte de civis) é um crime” (CBSNews, 07/03/2022). Wolfgang Schwan, fotógrafo a serviço da agência turca Anadolu, também comenta uma série de fotos que foi bastante veiculada, retratos em close que mostram o rosto ensanguentado de uma senhora ucraniana, num fundo desfocado de destroços: “civis são geralmente aqueles que mais sofrem. É terrível olhá-la (a foto), mas ela tinha que ser feita…” (Independent, 02/03/22).

Será que o sofrimento dos civis em uma guerra é realmente algo que desconhecemos? A questão não é essa. Os fotógrafos não têm meios para proteger, resgatar ou curar as vítimas. Fotografá-las é a única resposta que podem dar aos horrores que testemunham. Uma vez que estejam lá, não lhes cabe a alternativa de não fazer essas imagens. Quanto à decisão de publicá-las, a questão também não é levar ao leitor um dado sobre a guerra. É preciso retirar a dor das abstrações estatísticas, é preciso dar à informação um rosto que convoque a indignação do leitor.

As intenções são as melhores, são pacifistas, mas o efeito dessa comoção é efêmero, e é preciso renová-la todos os dias. Os editores se esforçarão para sustentar a notícia, localizando os nomes, as histórias e os familiares dessas vitimas. Mas logo precisarão reconvocar a indignação dos leitores com fotografias de outros mortos e feridos que, numa guerra, sempre estarão disponíveis. A imagem tem a força e a fragilidade dos monumentos grandiosos que oxidam e se tornam invisíveis nas praças públicas. Apesar das boas intenções, esses rostos restarão como vultos numa paisagem difusa de sofrimentos. Com sorte, restará também alguma foto icônica, que sacrifica o nome e a singularidade da vitima por uma causa nobre: deixar ao mundo uma mensagem mais duradoura sobre os horrores da guerra.

Não gosto de generalizar o argumento de que a função das representações da violência é vender jornal. É verdade que há publicações de vocação inescrupulosa e que mesmo os bons editores estão sujeitos a pressões comerciais. Mas não acredito que a missão ética do jornalismo seja incompatível com sua condição de produto. Jornalistas e jornais vendem também seus valores – no caso, seus esforços pacifistas – e não faltam leitores para consumi-los. No entanto, o engajamento que essas imagens produzem é ingênuo e ambíguo. Como diz Sontag: “por longo tempo algumas pessoas acreditaram que, se o horror pudesse ser apresentado de forma bastante nítida, a maioria das pessoas, finalmente, apreenderia toda a indignidade e a insanidade da Guerra”. A história demonstra o contrário. As imagens não apenas não impedem as guerras, como podem ser usadas para motivá-las. Muitos dos leitores que agora se comovem com as atrocidades captadas pela fotografia gostariam de ver seus países entrando em ação para destruir aqueles que, agora, se tornaram também seus inimigos.

Figuras retóricas

A singularidade do sofrimento se perde tanto mais quando as imagens manifestam vocação para se tornarem icônicas. Porque, nessa condição, elas dispensam contextualização. Sontag desconfia profundamente da ideia de que a fotografia de guerra fale por si só, e dedica grande atenção aos descaminhos a que elas estão sujeitas, de modo que uma mesma imagem pode ser usada pelos dois lados do conflito. Isso fica ainda mais claro agora que constatamos que uma foto não precisa ser encenada ou editada para produzir uma fakenews: basta a insinuação de um título ou de outra imagem para que ela se desgarre dos fatos e das intenções que lhe deram origem.

O desejo de localizar no campo de batalha os arquétipos do sofrimento (Laocoonte, Pietà, o guerrilheiro de Robert Capa…), quando malsucedido, resulta em estereótipos grosseiros. Quando bem-sucedido, transforma o fato em alegoria genérica da violência. A sensação de que algumas fotografias já foram vistas decorre do fato de que muitos fotógrafos, antes mesmo de chegarem ao campo de batalha, já carregam em suas bagagens um estoque de figuras retóricas que garantem a eloquência e a legibilidade de suas fotos. São, no universo das imagens, o equivalente das frases feitas. Uma sala de aula em ruína que ainda traz indícios de seu uso recente; carrinhos de bebê ou bichinhos de pelúcia entre os escombros; o rosto que, diante da dor extrema, ignora a câmera em close-up; o gesto de súplica diante de uma perda, no ponto máximo de sua tensão muscular; ao contrário, o corpo do combatente durante uma pausa que, de tão exausto, já não traz expressão alguma. Esses são alguns exemplos de imagens desta guerra que já vimos em tantas outras.

Percorro o acervo do prêmio World Press Photo e vejo que, desde sua primeira edição, em 1955, foram as guerras que produziram grande parte das “fotos do ano”. Algumas daquelas imagens são matrizes de muitas das que vemos hoje, e que podem ser atualizadas justamente porque alcançaram a condição de arquétipos. Outras, igualmente premiadas, já são releituras de suas antecessoras. Muitas delas foram necessárias em seus momentos, sobretudo porque moldaram a linguagem do fotojornalismo e lapidaram a sensibilidade dos leitores. Elas têm seu lugar na história e são impecáveis como um poema parnasiano, mas tenho a impressão de que já não precisamos de novas imagens como essas. Minha questão não é a estetização do sofrimento, porque a noção de estética me é muito cara. Acredito que seria justamente um pensamento estético renovado que poderia gerar uma fotografia capaz de olhar criticamente para a guerra e para sua história. Muitos fotógrafos formados pela tradição do fotojornalismo têm buscado formas alternativas, menos invasivas e dramáticas, para falar da violência e de suas vítimas. Mas é sintomático que seus trabalhos encontrem mais fluência nas galerias de arte do que nas páginas dos jornais.

A favor do World Press Photo, é preciso dizer que o prêmio tem olhado criticamente para sua trajetória. Foi grande avanço instituir, em suas últimas edições, uma categoria para “narrativas”, experiência que tende a diluir a ansiedade de dizer muito no espaço de um único enquadramento. Há também um forte debate interno sobre a diversidade dos jurados e dos premiados que, até então, eram basicamente europeus e estadunidenses falando do resto do mundo. Mas é preciso avançar: para além da representatividade desses profissionais, é necessário pensar na representação que, ao longo do tempo, as “imagens do ano” produzem sobre povos e territórios em conflito.

Ausências, apesar do excesso

Sobre a foto da mulher com o rosto ensanguentado, o fotógrafo Wolfgang Schwan complementa: “…ela precisava ser feita, caso contrário, veríamos apenas rapazes com armas na mão”. De fato, isso é o que mais vimos nas guerras do Afeganistão (2001) e do Iraque (2003), e é o que sequer vimos na Guerra do Golfo (1990). O problema da cobertura de guerra é uma questão de medida, já que, historicamente, ela se alterna entre a escassez imposta pela censura e o espetáculo do excesso (excesso de imagens, mas também os excessos da imagem). O que depreendemos da fala de Schawn é que o trauma da censura justifica a ansiedade de mostrar. Trata-se do gozo de uma liberdade de expressão, mas também o gozo de um desejo recalcado, uma pulsão que, manifestando-se pelo olhar, a psicanálise chama justamente de escópica. Muitos autores, Sontag entre eles, debatem a vocação que a imagem tem para esse excesso. Minha questão é quase que o avesso dessa: não se trata de poupar os olhares interessados na guerra dos exageros da fotografia, mas de liberar a fotografia da obrigação de mostrar, em cada clique, a guerra em sua maior intensidade. Em meio a tantas fotografias, tenho a impressão de que ainda haveria muito o que mostrar.

Creio já saber que civis morrem e se ferem na guerra, creio conhecer até uma diversidade de modos de morrer e de se ferir. Sei como pode ficar um edifício bombardeado e como é a cena de resgate de corpos em meio aos escombros. Sei do aspecto que adquire um hospital lotado de pessoas mutiladas ou à beira da morte. Sei da expressão de desespero ou atonia que se alterna no rosto dos refugiados, dos combatentes e daqueles que perdem seus familiares.

Mas há muita coisa que não sei. Não sei para onde vão os refugiados: para casa de familiares ou amigos, para postos emergenciais de acolhimento, para as ruas? Não sei para onde voltam aqueles que se despedem de seus familiares nas fronteiras ou nas estações de trem. Como vivem os que permanecem no território de guerra, enquanto as bombas não os atingem: ficam em suas casas, trancam-se em abrigos, reúnem-se com familiares e amigos para encontrar e oferecer apoio moral? Não sei que serviços essenciais funcionam, além dos hospitais: é possível comprar comida nos supermercados? Além dos trens, há outros meios de transporte? Como operam as redações da imprensa local? Como funcionam os serviços ativados pela própria guerra: guias que auxiliam as fugas, fixers que apoiam os jornalistas, contrabandistas – heróis ou vilões – que furam os bloqueios com suprimentos e informações, mercenários e voluntários que se juntam às tropas? Não sei como é a rotina de uma cidade que se supõem estar no caminho do exército invasor. Não sei que rotina pode ser restituída após sua passagem. A lista é extensa, mas posso resumir da seguinte forma: como vivem os que não estão mortos, feridos ou em estado de choque? O que acontece nesses fragmentos de paisagem entre um edifício bombardeado e outro? Quem eram e quem se tornarão essas pessoas, além de serem agora vítimas de bombardeios?

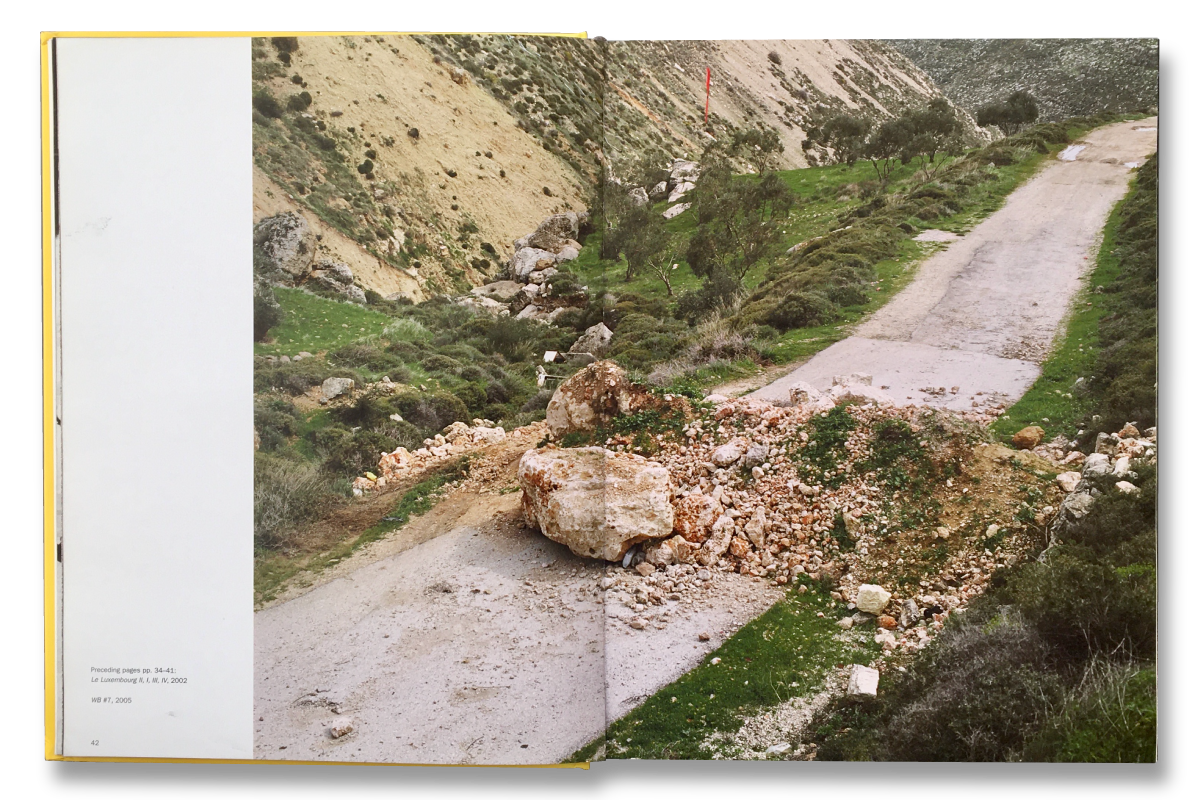

Além de mostrar de forma impactante os acontecimentos, sinto falta de ver a imagem explorada em outros potenciais, por exemplo, o de conduzir as narrativas. A fotografia de guerra, essa “arte dedicada ao instante” num ambiente em que tudo é contingência, tem uma particular dificuldade em seguir o fio de uma história. Lembro de Farida, um Conto Sírio (2003), de Maurício Lima (que está agora na Ucrânia, como colaborador do NY Times). O fotógrafo passou 29 dias acompanhando os membros de uma mesma família que, como outras cinco milhões de pessoas, fugiam da guerra entre o Estado Islâmico e as forças do presidente Bashar al-Assad. Sinto falta de ver explorado também o potencial analítico da imagem. Mesmo que esteja um pouco mais distante das dinâmicas da cobertura de guerra, penso no ensaio WB (2005), de Sophie Ristelhueber, que traz um inventário dos bloqueios em estradas ao longo de West Bank, região de conflito entre israelenses e palestinos. Quase sem personagens, e sem nenhum sangue ou expressões de sofrimento, essas fotos soam demasiadamente técnicas e frias. Mas revela o modo como as estratégias de isolamento, que produzem efeitos tão devastadores, são executadas por meio de intervenções pontuais e sistemáticas. São trabalhos que conheço de livros e exposições, e que talvez sejam pouco afeitos às páginas dos jornais, onde a fotografia está centrada na ilustração dos impactos muito imediatos da guerra.

Mas há exceções. No início de março, jornais brasileiros e estrangeiros noticiaram o bombardeio a uma maternidade na cidade de Mariupol. Vimos o prédio destruído, que já não se distinguia de outros tantos que foram atingidos por misseis. E soubemos mais tarde que uma mulher grávida que aparecia nas cenas de resgate, assim como seu bebê, não havia sobrevivido. Dias depois, o site da francesa TV5 e a Folha de S. Paulo publicaram, simultaneamente, uma reportagem sobre mulheres que aguardam o momento do parto em outra maternidade, na cidade de Mikolaiv. O ensaio fotográfico que abre o texto, feito por Bulent Kilic (AFP), mostra cenas das mães com seus bebês recém-nascidos, leitos adaptados num porão do hospital, mulheres sendo encaminhadas para lá após um alerta de bombardeio. Não há nas imagens um drama evidente, mas há informação sobre as mulheres e sobre a diversidade de sentimentos que aquele espaço abriga: alegria, apreensão, medo, esperança. De algum modo, esse ensaio dá pregnância e movimento às imagens do bombardeio em Mariupol que, apesar de mais impactantes, desaparecem em meio a tantas cenas semelhantes.

Tardiamente, encontrei também no NY Times um ensaio sobre a vida dos ucranianos à espera da guerra, feito por Brendan Hoffman e Tyler Hicks, publicado 15 dias antes da invasão do país (Life Under the Specter of War, 09/02/22). A surpresa que essas imagens produzem tem a ver justamente com o anacronismo de uma realidade que supomos, agora, ter sido profundamente transformada. A edição resiste ao apelo fácil do contraponto, do tipo: vejam como eles são felizes, imaginem quanto têm a perder! Há fotos pontuais que confrontam alegrias cotidianas à memória de outras guerras, mas há sobretudo situações corriqueiras, quase aleatórias, da vida nas ruas, nas casas e no trabalho, em bairros que, como em qualquer lugar, podem ser ricos ou pobres, paisagens que não pretendem ser nem belas nem feias. O fantasma da guerra iminente está lá, na sua devida invisibilidade, e parece se fazer tanto mais presente quanto menos houver ansiedade de flagrá-lo. Imagens como essa são fundamentais para contornar conclusões apressadas sobre a vocação de certo povo, que pode estar destinado à guerra ou, ao contrário, que mereceria estar imune a ela. Apesar de incomum, um ensaio como este ainda constitui privilégio. É bem menos provável encontrar algo semelhante em territórios de conflito na África ou no Oriente Médio.

Identificação

Outra justificativa para mostrar a violência é a identificação que a imagem produz com aquele que a sofre, independentemente da distância a que esteja. Em 2015, fomos impactados pelas fotos feitas por Nilüfer Demir (AFP) do menino sírio Aylan Kurdi, com seu corpo de bruços à beira de uma praia turca. Ele, seu irmão e sua mãe se afogaram enquanto sua família tentava escapar da violência desencadeada pelo Estado Islâmico na Síria. Esse foi um dos casos em que muitos jornais se anteciparam em discutir com os leitores a decisão de publicar uma representação tão explícita da morte, principalmente, por se tratar de uma criança.

Podemos não saber exatamente onde fica a Síria. Sabemos, ao menos, que o país está naquele emaranhado de conflitos que tanto parece definir a história do Oriente Médio, o ethos dos povos árabes e a fé dos muçulmanos. Ou seja, não nos diz respeito, a não ser pelo fato de que seus refugiados chegam a diversas regiões do mundo, inclusive ao Brasil. Mas eis que, diante da foto de Aylan, essa distância desaparece: não importa qual seja a história de seu país e de seus antepassados, crianças são sempre inocentes. Nessa foto, que mostra um menino de camiseta, shorts e tênis, já não vemos uma religião ou uma etnia. Poderia ser nosso filho, nosso sobrinho, nosso irmão. A publicação da imagem tem essa eficiência: ela arranca de nós um engajamento afetivo que os textos e os números raramente conseguem. Apesar disso, será preciso pensar os limites desse sentimento.

Em 2010, a revista Time trouxe em uma capa o retrato, feito pela fotógrafa Jodi Bieber, de uma jovem afegã que, vivendo sob as regras do Talibã, teve o nariz e as orelhas decepadas por seu marido, após uma tentativa de fuga. A foto mereceu o grande prêmio do World Press Photo daquele ano. Nesse retrato, não é apenas o olhar direto e sereno que contrasta com a violência de sua mutilação. É também a sua “beleza”, termo que acompanhava muitos dos comentários feitos à imagem, inclusive, aqueles trazidos pela fotógrafa. Não se trata de uma beleza genérica (a beleza humana), nem mesmo uma beleza relativizada (uma beleza árabe). É uma beleza que, apesar do véu, está pronta para ser reconhecida pelos olhares do ocidente, uma beleza que identificamos como nossa. Temos ali um rosto que gostaríamos de encontrar na capa de uma revista de moda ou comportamento, não numa reportagem sobre o radicalismo religioso. Aqui também, se considerarmos o engajamento garantido por essa foto, a decisão corajosa de produzi-la e publicá-la encontra justificativas estratégicas.

Voltando à Ucrânia… Apesar de minha indisposição para as imagens dessa guerra, fiquei bastante tocado com uma foto de Emilio Morenatti (AP), publicada no site da NBCNews e, depois, em outros tantos lugares. Trata-se de um pai visto de costas, que se despede de sua filha que já está dentro de um vagão, na estação de trem de Kiev. Suas mãos estendidas estão apoiadas do lado exterior da janela, desejando tocar as mãos da filha, ao mesmo tempo em que enquadram o rosto choroso da menina. Gosto da foto pelo silêncio que a envolve, apesar de o texto restituir o choque que se espera de uma fotografia da guerra: “crianças gritando, mães gritando, é uma loucura este pânico”, diz o “olho” da reportagem da NBCNews. Para além de suas qualidades estéticas, sei bem porque a imagem me toca: como pai, como um pai recente que ainda está descobrindo os sentimentos agudos que esse lugar mobiliza, só consigo pensar: se fosse eu, ali, me despedindo de minha filha…?

Esse tipo de projeção move não apenas o olhar dos leitores, mas também dos fotógrafos. Ainda sobre a foto que mostra a mãe e os dois filhos mortos num bombardeio na Ucrânia, Lynsey Addario diz: “eu corri e vi essa família caída. E vi as pequenas botas de neve e o casaco bufante. E eu pensei imediatamente em meus próprios filhos, é claro”.

Não se pode confundir empatia com projeções autodefensivas: uma coisa é o sentimento altruísta que permite convocar para si a dor alheia, outra coisa é o pavor de se imaginar na situação do outro: se fosse meu filho afogado, se fosse minha irmã com o nariz decepado, se fosse minha filha partindo de trem, se fosse minha esposa ou meus filhos caídos no chão…? Apesar de apontar para sentidos morais totalmente opostos, a mecânica que reside por trás desse tipo de identificação, pela qual nos imaginamos no lugar do outro e nos testamos diante de seu sofrimento, não é distinta daquela que permitiu ao deputado Arthur do Val comparar uma fila de mulheres ucranianas refugiadas com a fila da “melhor balada do Brasil”. O medo é apenas a face espelhada do desejo: “eu não suportaria” e “eu pegaria” são versões respectivamente bem e mal-intencionadas de um olhar que toma a si mesmo como medida.

Europa

O espaço que a Guerra da Ucrânia encontra na imprensa internacional tem a ver com o quanto seus efeitos podem nos implicar. De imediato, já sentimos os impactos na economia mundial. Mas tememos também que os conflitos alcancem outras fronteiras, imaginamos a possibilidade de uma nova Guerra Fria ou, pior, de uma Terceira Guerra Mundial. Esse conflito reaviva um sentimento já experimentado no 11 de Setembro: se os EUA podem ser atacados e, agora, se a Europa não consegue proteger seus aliados, quem estará seguro?

Esta guerra não vitima apenas uma nação, ela macula um cenário e um rosto que tomamos como exemplares, muito distintos do nosso, mas representativos daquilo que o processo civilizatório tem a nos oferecer. Russos e ucranianos são europeus, não entoam cânticos tribais, não usam túnicas, turbantes ou hijabs. Para muitos, é difícil entender como é possível que estejam se matando. Alguns comentaristas da guerra não escondem sua perplexidade. Charles D’Agata, correspondente da CBS, diz: “este não é um lugar, com o devido respeito, como Iraque ou Afeganistão”. Daniel Hannan, comentarista do Telegraph: “Eles se parecem conosco. É isso que é chocante (…). As pessoas assistem Netflix e têm contas no Instagram”. Lucy Watson, correspondente da ITV: “agora, o impensável aconteceu com eles. E esse não é um país em desenvolvimento, uma nação do terceiro mundo. É Europa”. André Liohn, premiado fotógrafo brasileiro, agora correspondente do UOL na Ucrânia, explica em termos mais técnicos a especificidade dessa guerra: “nós, seres humanos, já tínhamos imaginado que guerras como essa…, nós já teríamos superado, em que dois países industrializados, com sistemas políticos funcionando, com certo grau de democracia, enfim, com instituições atuando, pudessem invadir outro país”. Segundo o relatório da EIU (Economist Inteligence Unit, ligado ao jornal The Economist, 2021), Ucrânia e Rússia ocupam, respectivamente, as 86a e 124a posições no ranking dos países mais democráticos do mundo. Sabemos que existem hoje conflitos em diversos países com posições melhores nesse ranking, mas que, ainda assim, não são objetos da mesma surpresa ou comoção.

A Europa foi desenhada por sucessivas guerras. Mas, submetidos ao divã do processo civilizatório, ela pôde forjar a elaboração de seus traumas, tirar deles uma lição e, finalmente, imaginar-se como territórios imunes às pulsões da guerra. Esse recalque só é eficaz na medida em que encontre espaços alternativos e distantes para vazão de seus sintomas: é o caso das nações inventadas pelo processo de colonização e, em seguida, emancipadas sob tutela estrangeira, das democracias produzidas artificialmente, das zonas de influência negociadas ao final de cada uma dessas guerras. Essas periferias se tornaram para a Europa o espaço de um duplo gozo: de um lugar privilegiado, ela pode assistir serenamente ao desfile da violência que não mais tolera em sua casa; e ali pode encontrar um objeto exemplar para sua retórica pacifista e suas lições de moral. Assim, entendemos que os conflitos que, desde a segunda metade do século 20, tiveram participação direta ou indireta dos países democráticos foram sempre guerras civilizatórias ou pacificadoras. Esse sentimento europeu de não pertencer a um “grupo de risco” não tem tanto a ver com sua boa moral, mas com o quão longe de casa estava o lugar em que extravasava seus desejos proibidos. A África e o Oriente Médio têm cumprido esse papel de casa de tolerância.

Se esse território pacificado é imaginário, é na imagem que ele encontra seus alicerces. A fotografia humanista participou ativamente da construção dessa geografia dos espetáculos humanos: ao final da Segunda Guerra, olhando para dentro, ela buscou numa paisagem em ruínas o que restava de sua beleza, produzindo um retrato restaurado do processo civilizatório; olhando para fora, ela denunciou ávida e prontamente as atrocidades que ainda vitimavam as sociedades humanas. Como acontece em todo processo de identificação, a construção de uma identidade pacifista exige a demarcação de uma alteridade. É assim que a fotografia e os noticiários naturalizam a guerra em certas regiões do planeta. Eles são um “lado de lá” sem o qual o território pacificado não poderia ser demarcado.

Há, sem dúvida, zonas ou momentos de contato entre essas identidades divergentes: de um lado, o terrorismo, que contrabandeia para o território pacificado o espetáculo da guerra; de outro, os esforços humanitários (dos religiosos, dos médicos ou dos fotógrafos), que buscam nesses territórios vocacionados à guerra enquadramentos que permitam restituir, mesmo em condições tão adversas, o espetáculo da dignidade humana. Nesses lugares, não parece haver algo que possamos chamar de vida cotidiana: há o horror da morte ou a beleza da sobrevivência.

Atenção, conteúdo gráfico

Sabendo que muitas imagens ultrapassam certas medidas do olhar, alguns jornais advertem seus leitores sobre aquilo que será mostrado. Em inglês, esse aviso é feito por meio de uma expressão sintética que, traduzida literalmente, diz: “atenção, conteúdo gráfico”. Em português, soa como se a fotografia pedisse desculpas por aquilo que ela sabe fazer: representar graficamente os fatos.

Claro, existe aí um problema de tradução, já que a palavra graphic tem, entre seus usos dicionarizados, também o sentido de realista, explícito, detalhista e, às vezes, apelativo. Mas, considerando que o idioma preserva também os sentidos mais neutros do termo (como em graphic novel, graphic design, graphic illustration), seria legítimo perguntar como foi que o termo chegou até aí? Poderíamos especular que uma longa e insistente tradição de conteúdos gráficos de violência explícita e apelativa tornou óbvia e, portanto, dispensável a ligação com estes adjetivos complementares. Mas, seja lá qual for a história que lapidou esse sentido pejorativo, resta pensar que outras tantas fotografias de guerra podem ser feitas, além daquelas que merecem essa advertência.

Há certamente olhares sensíveis a esses conteúdos: crianças, pessoas que já têm essas cenas suficientemente marcadas em suas memórias ou em seus corpos, leitores verdadeiramente sujeitos à empatia. Mas, diante da sedução usualmente produzida por tais conteúdos, a frase pode produzir o efeito inverso, funcionando como um convite. Não tanto o “atenção” de uma advertência, mas o “não perca” de um teaser publicitário. Nesse caso, o aviso instaura uma pausa dramática ou um efeito de suspensão (isto é, que produz suspense), artifícios que modulam a ansiedade do espectador tornando de algum modo desejado aquilo que se teme.

Minha indisposição para essas fotos não passa por qualquer tipo de aversão ou hipersensibilidade, ela tem mais a ver com certas dúvidas de ordem editorial e estética que essas imagens suscitam. Mesmo assim, eu me detive sobre uma tela preta que trazia essa advertência, tentando imaginar se, não havendo nenhum trauma, nenhuma censura, seria possível parar ali ou, pelo menos, ganhar algum tempo para pensar o que se deveria esperar das imagens que viriam a seguir. Ao interrogar sobre a eficácia dessa tela, ela já tinha produzido seu efeito, menos pela advertência do texto, mais pela interrupção que ela promove no automatismo de uma leitura. É um exercício que recomendo.

Essa tela preta foi uma das boas imagens que descobri na cobertura desta guerra. Não porque eu a prefira em lugar das fotografias. Ao contrário, porque ela alegoriza aquilo que falta para que se possa fruir mais efetivamente as fotografias: respiro, oportunidade de escolha e, antes que cheguem as próximas cenas, tempo de maturação. É por meio de fissuras como essa, que interrompem o fluxo das imagens, que o pensamento crítico se inscreve no olhar. ///

Ronaldo Entler é pesquisador, crítico de fotografia, professor e coordenador de pós-graduação da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP (SP). Edita o site Icônica.

Tags: Fotografia de guerra, Guerra da Ucrânia, Susan Sontag