Série Eu, mestiço, parte da exposição Corpo a corpo: a disputa das imagens, da fotografia à transmissão ao vivo, no IMS Paulista. Crédito da foto: Pedro Vannucchi

Em 1949, a Unesco, com sede em Paris, organizou uma missão para estudar um país em que as relações raciais seriam, reconhecidamente, harmoniosas. Os nomes nunca são inocentes e o termo adotado, missão, vinha de missa, de missionar, produzir uma mensagem. Era isso que a Unesco pretendia. E foi esse o gatilho, o estopim, o texto e o pretexto para o trabalho de Jonathas Andrade Eu, mestiço, parte da exposição Corpo a corpo: a disputa das imagens, da fotografia à transmissão ao vivo.

A Segunda Guerra Mundial tinha terminado há apenas quatro anos e o mundo lidava mal com o horror que significou “abrir as câmaras de gás” e descobrir o verdadeiro genocídio provocado pelos nazistas. A ferida, no entanto, era mais profunda: a civilizada Europa não tinha como olhar para si e encarar, nos termos de Hannah Arendt, a “banalidade do mal” instaurada no coração do, assim chamado, Velho Mundo.

A essas alturas, o antropólogo e sociólogo Gilberto Freyre fazia sucesso com suas teorias da mestiçagem e ganhava a cena internacional. Não me refiro ao primeiro Freyre, o de Casa-Grande & Senzala (1933); que mostrava, sim, a paz, mas também a guerra que vigia no Nordeste açucareiro, prontamente transformado em retrato do Brasil. Esse é, porém, outro Freyre, o qual, diante do sucesso de sua obra, e contando com a atuação de discípulos como Arthur Ramos, passava a alardear no exterior o retrato de um país distante do Velho Mundo, mas pacífico e cordial, com potencial, portanto, para se converter num exemplo para o mundo, em termos de “harmonia racial”.

O conceito de democracia racial surgiria nessa época, mas foi Arthur Ramos quem cunhou a expressão, assim como passou a viajar pelo exterior tentando promover essa ideia e a si mesmo. Aliás, foi também dele a iniciativa de propor uma pesquisa sobre o Brasil e fazer do país uma peça de propaganda. E a Unesco comprou o pacote todo. “O Brasil é uma grande República, com uma civilização que se desenvolveu por meio da contribuição direta de diferentes raças”, dizia a agência das Nações Unidas, que começava a plantar um projeto visando investigar as paragens distantes do Brasil. Um país longe da guerra que dividira (e ainda dividia) uma Europa desconfiada, e com uma noção frágil de paz. Era assim que nascia a pesquisa Raça e classe no Brasil rural.

A investigação seria capitaneada por Charles Wagley (1913-1991), antropólogo que estudou na Universidade de Columbia e fez seus primeiros trabalhos de campo orientado por Franz Boas, antropólogo da escola culturalista norte-americana, que se opôs de frente ao racismo e aos teóricos do darwinismo racial. Para os etnógrafos dessa escola, as culturas deveriam ser estudadas em comunidades, dando-se importância fundamental para os seus contextos, geografias, aspectos linguísticos e materiais, histórias e modos de produção. Estudava-se, portanto, as populações “nativas” a partir de suas especificidades culturais e com acento nos grupos com que eles socializavam e conviviam.

Não parece coincidência o fato de Gilberto Freyre ter sempre alardeado sua formação em Columbia e a influência de Boas em seus trabalhos. Ambos, Wagley e Freyre, compartilhavam uma perspectiva culturalista, que se opunha à voga do determinismo racial, a qual julgava ser a biologia o único fator explicativo para os costumes dessas populações, consideradas pouco adaptadas à modernidade. Já para os alunos de Boas, “a cultura” era quase que uma “segunda natureza”, pois inscrevia nos sujeitos os costumes do grupo em que viviam.

A influência de Freyre fica clara logo na primeira frase da introdução do projeto da Unesco, a qual indicava como seus realizadores vinham ao Brasil acompanhados de respostas prévias e não tanto de perguntas. Basta tomar a primeira assertiva que funciona como espécie de pressuposto: “O Brasil é renomado no mundo por conta de sua democracia racial. Dentro desse enorme território, um quase continente, raça, preconceito e discriminação são reduzidos, ainda mais quando comparados a outros países”.

A base da pesquisa era comparativa. E acreditava-se, antes mesmo da realização da investigação, que, apesar das disparidades econômicas existentes entre a população brasileira, o preconceito por aqui seria mild, o que corresponderia a um “racismo leve”. Interessante pensar que se possa supor a existência de bons ou maus preconceitos. Na verdade, toda forma de racismo é perversa.

Wagley investia, porém, na contraposição entre um preconceito de “marca”, versus outro, de “origem”, tendo como suposto o modelo criado por Oracy Nogueira e o espelho invertido que constantemente se usava, opondo-se o Brasil aos Estados Unidos. A aposta era quase metodológica: no Brasil, a cor atenuaria e deixaria mais frouxas as relações raciais, com os sujeitos manipulando sua situação social. Já nos Estados Unidos, por conta do modelo do one drop blood (uma gota de sangue, em tradução livre), todo aquele que descendesse de negros, até a terceira geração, seria classificado como tal, a despeito da coloração mais ou menos clara de sua pele.

À sua maneira, Wagley também vocalizava as teorias de Gilberto Freyre para um público norte-americano. Afirmava que os portugueses, a despeito de admitirem a escravidão em seus territórios, desconheceriam o preconceito e por isso praticavam a miscigenação. Hoje sabemos que miscigenação nunca significou a ausência de discriminação. No entanto, nesse contexto, o conceito parecia sinalizar para um modelo mais brando de relações raciais. Era o começo da circulação internacional da ideia de miscigenação, que abolia uma das partes constitutivas da palavra. Miscigenação, nessa acepção, significava só mistura (pacífica), e não separação (com tensão). Sabemos que não há mistura sem a certeza de que existe uma separação prévia. E é justamente essa parte da “fórmula” que o etnógrafo não mencionava.

Charles Wagley chega a reconhecer que o Brasil não garantia direitos e vantagens iguais aos seus cidadãos, mas concluía, categórico, que por aqui a desigualdade não levaria a um problema de raça: “there is no race problem”, afirmava ele. Carregado de certezas prévias, e citando Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda como justificativas, Wagley chama o Brasil de “laboratório de civilização”, suposto que, por sinal, vigorou forte desde o século 19, quando o país foi percorrido de ponta a ponta por viajantes estrangeiros. Tais cientistas, religiosos ou meros curiosos chegavam aqui com as malas fechadas e prontas para ver no Brasil um “espetáculo das raças” da boa convivência entre povos tão distintos como o africano, o indígena e o europeu. Muitos condenavam a “miscigenação extremada”, por aqui existente. Mas nenhum deles deixou de anotar a existência de uma população muito variada.

Esse é inclusive o colchão teórico do estudo de Wagley, um antropólogo especializado no Caribe e na Amazônia, que escolhe o Brasil rural para lidar com o tema da raça e da classe. Ademais, opta por pequenas cidades (e propositadamente exclui as capitais do país). Sua defesa é que apenas nelas seria possível encontrar um velho estilo de vida (um old way of life), modelos mais tradicionais de sociabilidade, e, portanto, mais homogêneos em termos de linguagem e cultura. Um “Brasil profundo e rural” era o que Wagley esperava achar. Seguindo os estudos de comunidade, o etnógrafo escolhe quatro locais: Vila Recôncavo (Bahia), Minas Velhas (Minas Gerais), Monte Serrat (no sertão) e Itá (no Baixo Amazonas). A hipótese é de que nesses locais haveria um “sentimento de identidade”, que tornava suas populações mais “comparáveis”, como se elas tivessem paradas no tempo e sem futuro.

Vale à pena destacar que Wagley não seleciona cidades grandes nem escolhe qualquer local do Sudeste, que àquela altura correspondia à região mais urbanizada do país. Essa pesquisa ficaria a cargo de outro grupo composto por Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni. Por sinal, eles chegariam a conclusões em tudo opostas às de Wagley. Como uma espécie de persistência do sistema escravocrata, sobreviveria uma forma de racismo difusa e dissimulada, conhecida a partir da famosa expressão de Fernandes: por aqui padeceríamos do “preconceito de ter preconceito”. O sociólogo paulista seria inclusive o primeiro a desconfiar das teses sobre mestiçagem, chamando as teorias de Freyre de mito: “o mito da democracia racial”. Não é estranho, pois, que a Unesco tenha deixado de publicar as teses do grupo do Sul do país e dado grande destaque aos resultados de Wagley.

Florestan, por exemplo, em A integração do negro na sociedade de classes, mostrava a resiliência das hierarquias herdadas dos tempos da escravidão e como o racismo havia se transformado numa linguagem naturalizada no pós-emancipação e na Primeira República.

Mas se Fernandes usava o materialismo histórico para destacar o conflito surdo existente no Brasil, já Wagley se manteria fiel aos assim chamados estudos de comunidade. O recurso investigativo consistia em analisar pequenas comunidades que apresentavam um processo lento de mudança social. O modelo implicava, também, deslocar a metodologia de etnografias antes focadas em sociedades “primitivas”, nomeadamente indígenas, para investigações em sociedades complexas.

Para tanto, nada como localizar (justamente o que faz nosso pesquisador) sociedades ditas “tradicionais”, onde o suposto era que a ação do tempo não teria alterado a feição “original” dessas comunidades. Wagley aciona também outros conceitos de época. Em primeiro lugar, usa o conceito de “raça social”, segundo ele, mais adaptado à realidade brasileira. Para o norte-americano, “cor” seria um termo mais “poroso” e fluido, e dialogaria mais com o racismo praticado no Brasil. O antropólogo também faz uso do conceito de “marca”, para se opor ao modelo predominante nos Estados Unidos. Segundo ele, por aqui seria mais fácil mudar de cor e de classe, manipulando situações sociais e fenotípicas, como cabelo, nariz e, sobretudo, cor de pele.

O antropólogo cria então uma espécie de dicionário de termos – como mulato, cabocla, crioulo, pardo, cabra, negro, mulatos educados, morenos, morenas – para provar como essa seria uma forma mais “branda” de racismo. Mas cor só se estabelece em relação e, na contraposição, Wagley, também lida com conceitos paralelos e mais adjetivados, como beleza, atração e honestidade, supondo que esses seriam critérios objetivos de análise científica. Lança mão ainda de fotografias, bem na tradição dos estudos etnográficos de época. Sem qualquer preocupação artística, esse tipo de foto apenas ajudava a revelar “tipos”, não indivíduos; “traços”, não particularidades. Conformavam-se também “padrões” que poderiam ser melhor aferidos a partir do bom uso da técnica.

Nesse contexto de finais do 19, eram sobretudo as instituições médicas e científicas que conferiam legitimidade às classificações anatômicas e raciais provenientes dessas fotografias. Esse era, afinal, o objetivo último das mesmas; a partir delas buscava-se dar visibilidade a determinados tipos anatômicos – prontamente transformados em traços reveladores de determinados padrões –, assim como se deixavam invisíveis outros tantos elementos presentes nas fotos: a agência do fotógrafo que manipulava os ambientes que compunham as fotos e o anonimato dos sujeitos retratados.

A fotografia etnográfica: encenação da ciência

Albert Frisch Índios Umauás, nas margens do rio Japurá, Amazonas, 1865. Albúmen, 23,8 x 18.3 cm. Acervo Instituto Moreira Salles

Como mostra a historiadora norte-americana Nancy Stephan, a fotografia transformou-se num exemplo de “observação precisa” e permitiu que o conhecimento obtido por meio dela virasse um inventário “da ordenação de objetos do mundo natural no interior de esquemas classificatórios”. Esse processo fez com que a fotografia “parecesse não apenas uma aliada da ciência, mas uma encenação dela”.

A fotografia etnográfica seguiria pela mesma vereda: representava uma objetiva “encenação da ciência”. Segundo a mesma autora, tais representações visuais dos trópicos transformam-se em “um teatro da vida, onde um tipo particular de drama da natureza viva era encenado”. Incluir cenários, transformar a ciência em teatro é o processo realizado pelo fotógrafo Albert Frisch, que inclui personagens, evidentemente desproporcionais, em meio à paisagem tropical. Os indígenas agigantados foram simplesmente recortados de outras fotos e inseridos na floresta tropical, local a que “deveriam pertencer”. Trata-se de usar a técnica a favor de certa imagem da nação e de uma visão domesticada dos nativos e da natureza.

A antropóloga Anne McClintock também explora o uso da fotografia nesse contexto em que “o princípio fetichista da coleção e da exibição, e a figura do tempo panorâmico como espetáculo mercantil” faz com que a tecnologia deixe de ser um produto que capta o real, para se produzir, enquanto verdade. Misturam-se, propositadamente, temporalidades segundo uma perspectiva evolutiva, obrigatória e única, em que os diferentes tipos apenas servem para comprovar uma determinada pirâmide social. O topo seria ocupado pelos europeus, enquanto a base, assim como as etapas intermediárias, restariam preenchidas pelos demais povos, todos devidamente transformados em nativos.

Segundo a mesma pesquisadora, a própria história, “reproduzida como uma tecnologia do visível”, vira um espetáculo. Estamos diante de uma história unificada e europeia, cujos parâmetros são igualmente europeus. Como explica o antropólogo alemão Johannes Fabian, esse foi um processo que permitiu “especializar o tempo”, em nome de uma perspectiva empirista e muito condicionada pelas teorias do darwinismo racial, que passava para a biologia classificações que faziam parte da lógica política e social da época.

A concepção que pautava esse tipo de narrativa partia do suposto de que alguns grupos humanos preenchiam um “tempo anterior à modernidade”; eram pois “humanos anacrônicos, atávicos, irracionais”. Para melhor capturar esses grupos, os quais, segundo esses mesmos teóricos, corriam o sério risco de desaparecimento, a técnica que garantia a eficácia desse tipo de classificação visual era justamente a fotografia. Feita originalmente para constar dos museus de etnografia e de história natural, dos zoológicos, mas também das pesquisas etnográficas, a inovação acabou funcionando como uma espécie de fermento e combustível. Ao invés de reproduzir a realidade, ela era a própria realidade.

E é justamente esse tipo de concepção, adaptada aos estudos de comunidade, que será utilizada por Wagley, anos depois, na definição desse Brasil rural. A metodologia era basicamente a seguinte: o pesquisador mostrava determinadas fotos a seus entrevistados e pedia para que reagissem a elas. Voltaremos a essas “perguntas fechadas” adiante, mas gostaria de explorar agora a maneira como essas representações visuais foram introduzidas no livro do antropólogo norte-americano.

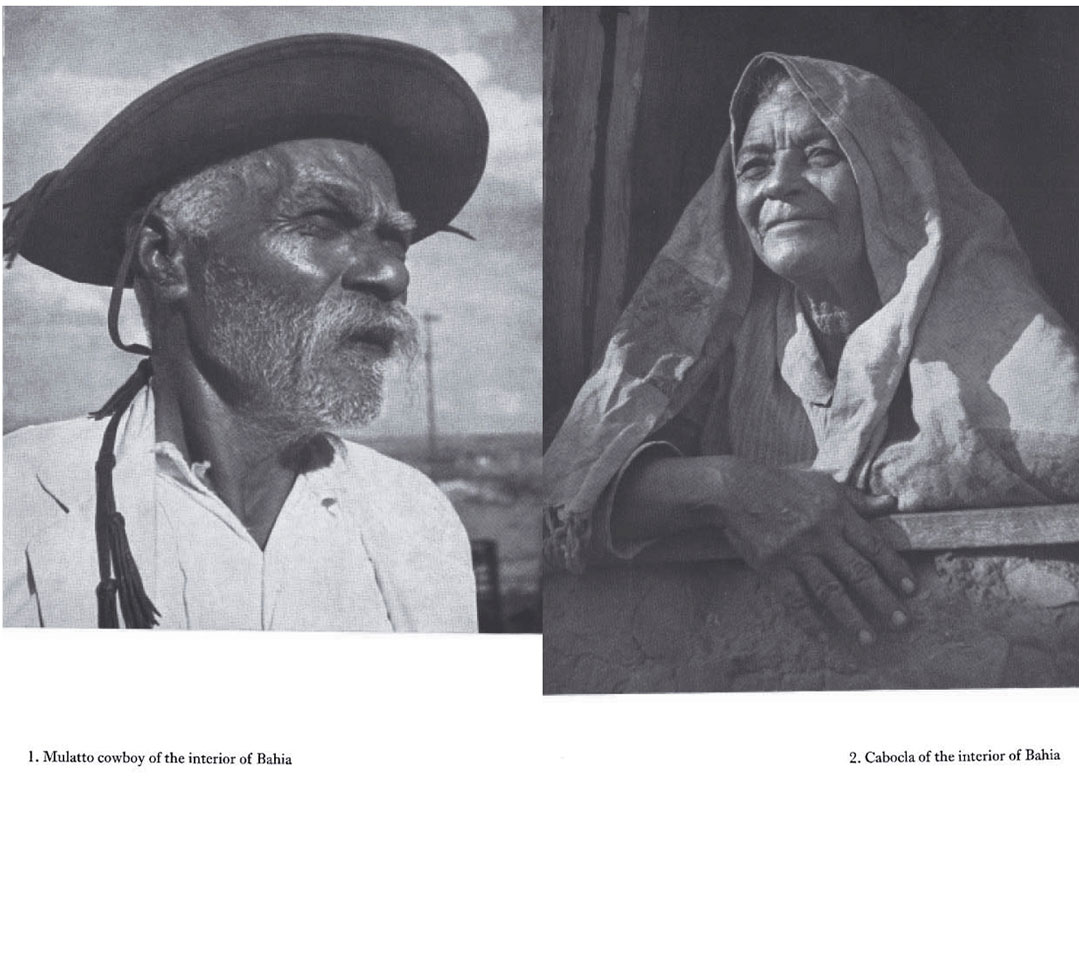

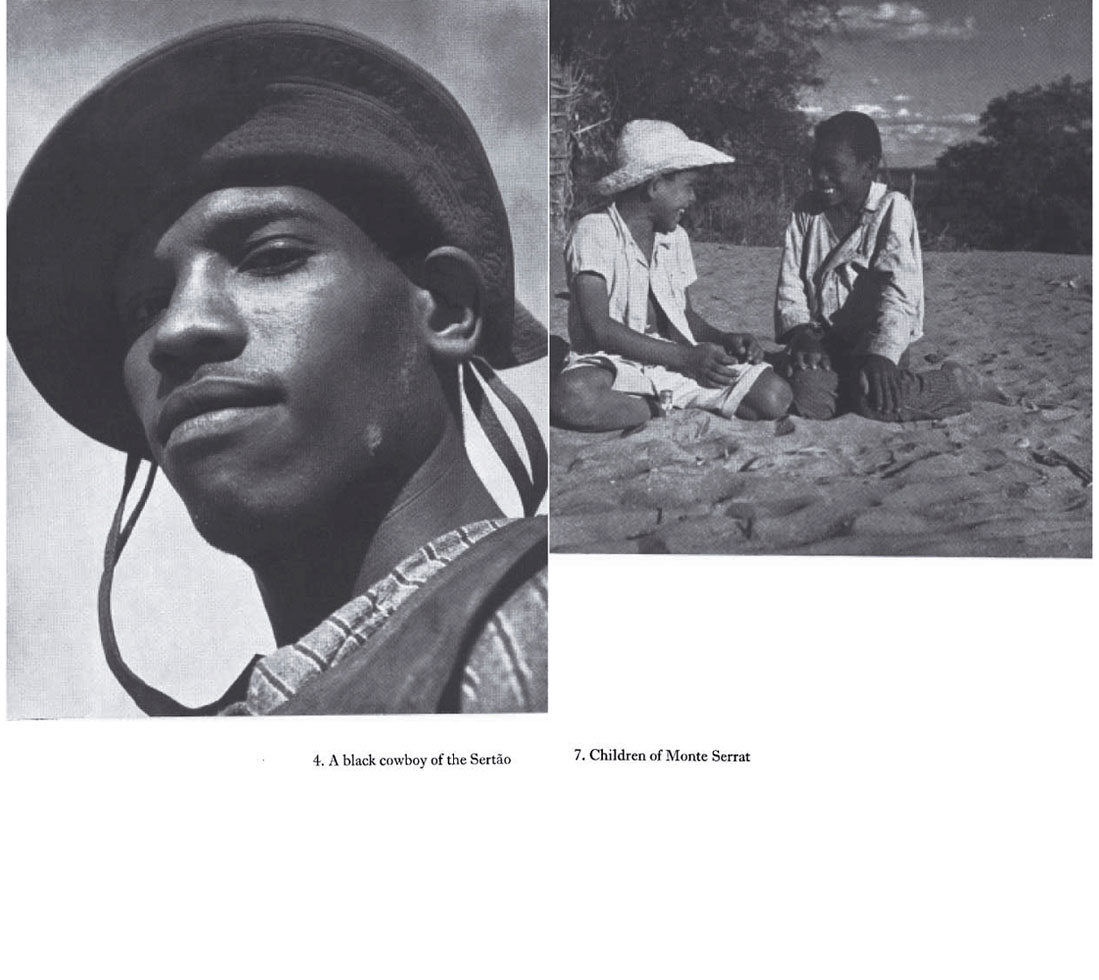

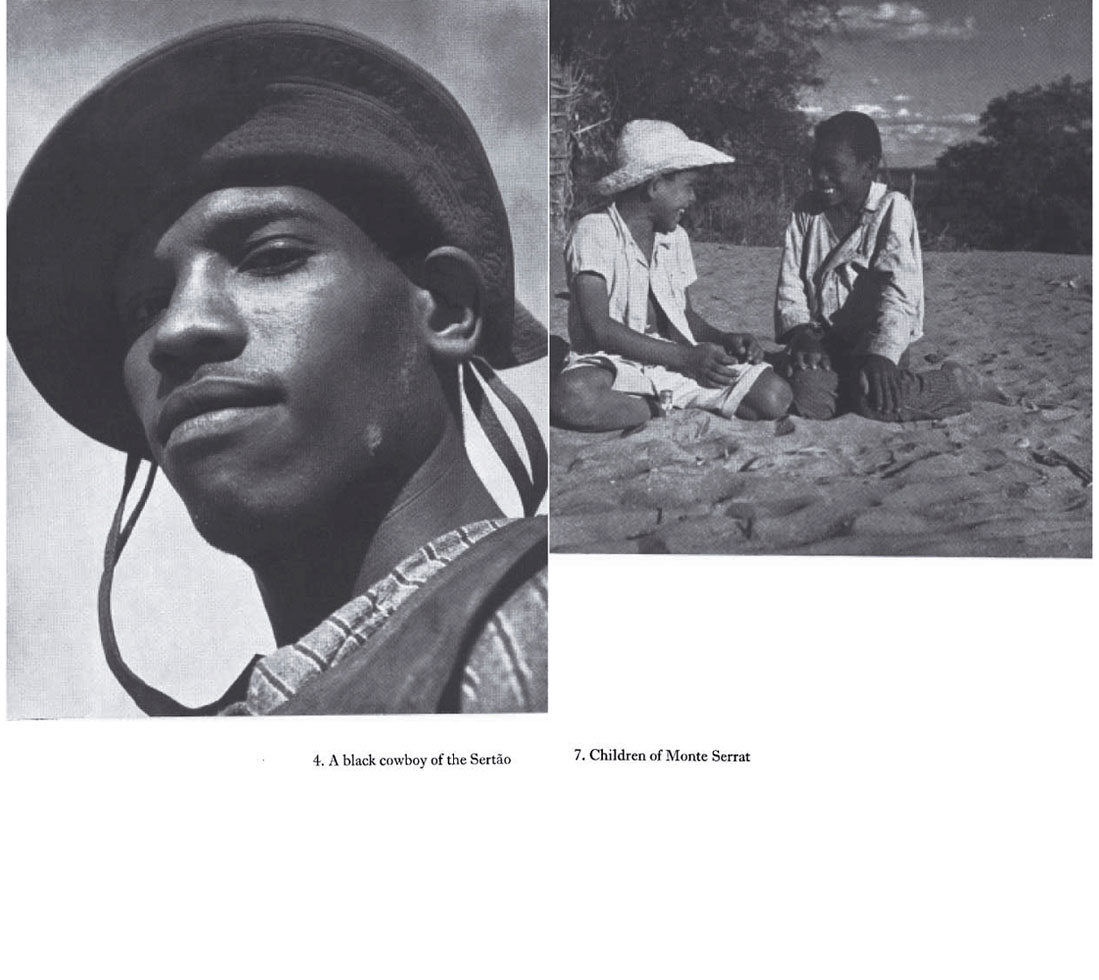

O que chama muita a atenção é um detalhe: como as fotos da pesquisa acabaram por se perder, o investigador achou por bem introduzir no seu livro, Raça e classe no Brasil rural, os originais do fotógrafo e amigo Pierre Verger. Poderíamos pensar que o uso fosse apenas ilustrativo. Qual seja, diante da falta de imagens, Wagley inventa outras e as acomoda à sua tese. No entanto, ao invés do investigador norte-americano apenas reproduzir o material visual de Verger, feito, aliás, com outro objetivo, ele altera os títulos originais, transformando as fotos do amigo em tipos classificatórios.

Reprodução das fotografias de Pierre Verger no livro Raça e classe no Brasil rural.

A imagem acima, por exemplo, originalmente sem título, vira um padrão “Vaqueiro mulato morador do interior da Bahia”. E assim sucessivamente: uma senhora, cuja única especificação dada por Verger é morar em Canudos, vira “Uma cabocla do interior da Bahia”; um senhor da mesma região, transforma-se em “Vaqueiro mulato no interior da Bahia”; uma foto de um rapaz da Feira de Santana aparece com a legenda de “Vaqueiro negro do sertão”; uma cena na Ilha de Itaparica torna-se um exemplo de “Menina negra tecendo uma cesta em Monte Santo”. Por fim, uma foto sem título, mas cuja localização geográfica dada por Verger é Caldas, Bahia, aparece no livro de Wagley com uma nova explicação: “Crianças em Monte Santo”.

Como se pode perceber, Wagley dá outro destino às fotos de Verger, e, a exemplo do que explica McClintock, também nesse caso, a realidade vira teatro panóptico. Ou seja, as fotografias servem para apenas tipificar e acabam destituídas de tempo, de espaço e das próprias verdades. Nas mãos do antropólogo norte-americano, as fotos artísticas de Verger aparecem, portanto, como documentos etnográficos a confirmar teses e intenções que não são suas. Visível é a maneira como o pesquisador se apropria das fotos para fazer delas outra história. Invisível continua a ser a identidade das pessoas fotografadas, prontamente transformadas em padrões a serviço da investigação de Wagley.

Reprodução das fotografias de Pierre Verger no livro Raça e classe no Brasil rural.

Mas gostaria de voltar à pesquisa de Wagley, e ao outro uso que ele faz da técnica da fotografia. Vamos ter que imaginar uma parte dessa história, uma vez que, como sabemos, não restaram registros das fotos originais. O que se conhece, sim, é a técnica utilizada pelo antropólogo, que consistia em partir de estereótipos expressos nas representações visuais e devolvê-los à população em busca da confirmação (ou não) dos pressupostos assentes na pesquisa.

Deixemos, pois, o material visual só um pouco de lado para sublinhar o tipo de pergunta fechada que organiza a investigação. Usando as fotos que tinha de tipos brasileiros, Wagley submeteu seus nativos a algumas questões que seriam repetidas nos quatro lugares estudados, conformando-se assim um padrão.

Hoje, tais perguntas podem soar um tanto estranhas, mas é preciso vencer certo anacronismo com a intenção de entender o que Wagley pretendia com elas. A propósito, faz parte do seu método de pesquisa supor que os entrevistados teriam que responder às questões a partir de critérios de cor rígidos: caboclo, preto, mulato, branco:

Que pessoa seria mais atrativa?

Que pessoa é a mais rica?

Que pessoa é a melhor trabalhadora?

Que pessoa é a mais honesta?

Que pessoa é a mais religiosa?

E o resultado logrado por Wagley não é muito distinto do que ele esperava quando selecionou os locais. Brancos são considerados mais atrativos, mais honestos, mais ricos. Mulatos e pretos os mais trabalhadores.

Outras perguntas são aplicadas. Nessa segunda bateria, o suposto básico é que seria preciso e possível despistar o entrevistado, levando-o a respostas menos previsíveis. A técnica era sempre mostrar uma foto (como se ela fosse neutra) e aí tomar o entrevistado mais desprevenido: desviar sua atenção.

Você aceitaria essa pessoa como vizinho?

Você aceitaria essa pessoa como amigo?

Você convidaria essa pessoa para jantar?

Você deixaria seu filho dançar com essa pessoa?

Você aceitaria essa pessoa como seu cunhado ou cunhada?

Nas perguntas há embutida uma confirmação de perspectivas. Já sabemos, por exemplo, com quem o entrevistado gostaria de dançar (e com quem não gostaria). Mais uma vez os resultados são quase óbvios, a despeito de embalados numa roupagem científica. Brancos são sempre os mais aceitos em todas as categorias, sendo seguidos por mulheres mulatas e depois homens mulatos.

A pesquisa realizada por Wagley, em quatro diferentes localidades do Norte e Nordeste brasileiros, mesmo que procurando negar o racismo por aqui existente (ou o chamando de leve), vai confirmando exatamente o oposto: a existência de preconceitos claros e persistentes na nossa história.

Assim, se as premissas eram outras – isto é, provar que aqui “raça não é um problema” –, as conclusões parecem ajuizar o contrário. O modelo de integração social é dado pelas elites brancas e mais abonadas, com as pequenas comunidades funcionando como laboratório para uma aferição objetiva.

“Não importam as perguntas, mas quem é o dono delas”

Quem sabe, como dizia o jurista da Escola de Recife, Silvio Romero, em finais do século 19: “Se a teoria não combina com os dados da realidade, que se mude a realidade”? Também seria possível lembrar dos conselhos de Humpty Dumpty, personagem de Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll. Quando a protagonista titubeia acerca de qual líquido deveria tomar, para assim entrar pela porta que a leva ao país das maravilhas, o bichano de olhos grandes a aconselha: “Não importam as perguntas, mas quem é o dono delas”.

O fato é que Wagley devolvia estereótipos fortes mesmo afirmando fazer o contrário. Na verdade, ele utilizava a linguagem da antropologia da época, que a despeito de não se fiar mais nos mesmos aparatos científicos do determinismo racial, ainda fazia uso da fotografia como uma técnica moderna na busca da configuração de tipos nacionais. Por isso mesmo, seja nas fotos que Wagley usou na pesquisa, seja nas representações de Verger, os personagens fotografados não têm nomes ou identidades. Na concepção de Verger, os modelos retratados ganham pelo menos localidade e guardam uma presença forte com suas expressões marcantes. Na tradução de Wagley, transformam-se em exemplos de padrões raciais e sociais captadas pela pesquisa. É por isso que o pesquisador americano retira o registro do lugar da onde provêm essas populações e inclui especificações raciais, utilizando-se de termos como mulato, mulata, caboclo, negro ou negra.

Wagley claramente apoiava-se nos registros etnográficos do final do século 19 e início do 20. E é nesse sentido que gostaria de apresentar alguns últimos exemplos, retirados do acervo do IMS, apenas com o intuito de deixar ainda mais evidente o paralelo que farei, daqui para frente, com o trabalho de Jonathas de Andrade.

Augusto Stahl Escrava envolta em panos, Rio de Janeiro, c.1865. Albúmen, 15,3 x 12 cm. Acervo Instituto Moreira Salles

Dentre os diversos tipos retratados por Augusto Stahl, as mulheres negras, com seus rostos marcantes e ricamente vestidas com panos da costa, virariam uma espécie de convenção. Ou melhor, uma voga para os clientes brasileiros e internacionais, curiosos com esses aspectos exóticos. Tradicionalmente, eles integravam o vestuário de africanas provenientes de diversas regiões do continente –como Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Congo, Benin e Senegal. Com o tempo, se transformariam em símbolos da indumentária de mulheres africanas ou crioulas –nascidas no Brasil – que percorriam as ruas de Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Minas Gerais, muitas vezes como mensageiras e agentes em insurreições e motins. Os primeiros tecidos vieram enrolados ao corpo das escravizadas, mas seu uso por aqui se disseminou. Mais do que uma simples indumentária, eles eram objetos religiosos e étnicos, com significado social e cultural. Além do mais, serviam como uma espécie de carteira de identidade dentre a população africana que divisava neles um registro de origem e profissão. Já Augusto Stahl tratou de transformar essas personagens em tipos anônimos. No título da foto, não há nome, origem ou religião. Ela é apenas uma “escrava”, altiva por certo. No entanto, seus panos perderam a origem de nação. Viraram apenas panos e por isso legaram anonimato.

Muito próximo ao uso que Wagley deu para as suas fotos é o conjunto que Christiano Jr. realizou em 1865, um verdadeiro mostruário de tipos étnicos contém 12 fotografias em artefatos originais. Os retratos individuais eram produzidos em estúdio, padronizados em formato carte-de-visite e vendidos para estrangeiros como “colecção de typos de pretos”, conforme o fotógrafo anunciou no Jornal do Commercio de 1865.

Augusto Stahl Mulher anônima com manto, Pernambuco, c.1858. Albúmen, 15,4 x 11,4 cm. Acervo Instituto Moreira Salles

Os cartes-de-visite retratando escravizados em diversas profissões tinham funções um pouco distintas das fotografias científicas que descrevemos. Eles visavam a curiosidade e o mercado, e não tanto os usos em instituições da época. Nesse caso, eram vendidos diretamente por Christiano Jr. em seu estúdio ou comercializados pela casa Leuzinger como lembranças do Brasil. O conjunto de fotos define bem o tipo de imaginário que o Brasil projetava no exterior já em finais do século 19: um país exótico, de gente misturada, e, sem dúvida, anacrônico em relação à modernidade europeia e norte-americana.

Poderíamos incluir muitos outros exemplos. Mas, na verdade, só multiplicaríamos a constatação que já deve estar ficando clara. Em primeiro lugar, certa convenção se repete e vai criando padrões do que seria o nativo primitivo, aquele que por definição era primevo e atrasado, no sentido de não ser capaz de alcançar a evolução da civilização. Em segundo lugar, e como decorrência, todos eles iam tornando-se invisíveis na sua tremenda visibilidade. No Brasil do pré e pós-abolição, a população afro-brasileira estava por toda parte. No entanto, na grande maioria das vezes, não temos como saber seus nomes ou origens. Seu fim era antes a comprovação das teses científicas. Ou então satisfação da curiosidade de um público nacional e, sobretudo, estrangeiro, ávido por conhecer os trópicos excêntricos.

Segundo Susan Sontag a fotografia nasceu para mentir e assim dizer a verdade. Testemunhar e assim criar a testemunha. A pesquisa da Unesco, com suas perguntas que já carregavam consigo as respostas certas, com seu uso das fotografias que eram, em si, toda a realidade que se poderia querer ou desejar, referendavam o que se sabia de antemão e já se queria concluir: por aqui a questão racial era antes uma falsa questão. A ambiguidade da expressão questão racial já carrega seu destino. Essa era uma pergunta que tinha que nascer respondida, para não causar barulho ou revelar toda a ambiguidade nela expressa.

Eu, mestiço e a apologética do feio

Série Eu, mestiço, parte da exposição Corpo a corpo: a disputa das imagens, da fotografia à transmissão ao vivo, no IMS Paulista. Crédito da foto: Pedro Vannucchi

A questão racial nunca foi falsa no Brasil. O que ela comporta é um processo de invisibilidade, de silenciamento, mal contido nessas coleções de traços, estereótipos, modelos de beleza e de feiura que construíram verdadeiras gramáticas visuais. Nelas, uma série de dicotomias difusas, mas persistentes, restavam ainda mais claras: primitivo se opunha a civilizado, aqueles com identidade contrastavam com essa imensa população “sem identidade”, os “tipos” apareciam contrapostos às fotografias com autoria e modelos identificados, o conceito de belo só existia nesse mundo em que se delimitava, estritamente, o que seria feio.

Lima Barreto, escritor negro de inícios do século 20, que viveu durante o período do pós-Abolição, contexto em que se prometeu muita liberdade, mas se entregou uma avalanche de desigualdade, deixou seis tiras manuscritas com sua letra irregular e chamou esse texto de “Apologética do feio”. Nele, o escritor não escondia suas desconfianças sobre os termos e hierarquias que esse tipo de classificação anunciava e procurava naturalizar.

Exa. é capaz de apontar uma definição um traço; uma característica em suma que possa servir de base a uma Teoria Positiva do Feio? Não o é eu aposto; e não o é por dois motivos: 1º Porque o Feio é indefinível. 2º Porque o Feio é pessoal; depende de uma série de circunstâncias a que não são estranhas o ponto de vista, o lugar geográfico, a influência do meio e até o momento histórico. Outras fossem as circunstâncias mesológicas, étnicas, psicológicas e físicas e V. Exa. não me teria recusado a honra daquela valsa. Se até hoje nem sequer conseguiram os imbecis traçar uma linha neutra, uma linha divisória, um biombo sobre o qual se pudesse com segurança declarar todos aqueles que se encontram além são Belos; todos aqueles que se encontram aquém são Feios!

O trabalho de Jonathas de Andrade, agora exposto no IMS, pode ser considerado uma verdadeira “apologética do feio”, com o mesmo sentido crítico que Lima deu à adjetivação. Trata-se de uma inversão potente e original das convenções presentes nas fotos do século 19 ou naquelas utilizadas pelos estudos culturalistas e de comunidade. Ou melhor, a operação parece ser estampar todo o estranhamento que essas fotos, ou até mesmo a pesquisa de Wagley, trazem hoje e mostrar como o “feio” é antes um processo de seleção: é uma relação. Fazer um trabalho como esse significa, pois, “tocar na dor do outro, sentir a dor do outro”.

Era desse processo relacional que Lima Barreto tratava e é dessa matéria que são feitas as fotos de Jonathas que, entre 2016 e 2017, fotografou com um estúdio portátil personagens em São Paulo, no Maranhão e na Bahia. Nesse caso, o artista não evitou os grandes centros e chegou a produzir centenas de retratos. Junto a eles incluiu linhas feitas de palavras retiradas da pesquisa da Unesco, destacou o nonsense que sentiu e assim criou a série chamada Eu, mestiço. Nesse trabalho, ao invés de submeter as fotografias etnográficas ao serviço da pesquisa, são as fotos que ganham o primeiro plano e são elas que provocam em cada um de nós as respostas. Por outro lado, se na investigação de Wagley eram os textos que conduziam e cerceavam a linguagem contida nas fotos, já Jonathas inverte seu sentido e uso. As palavras parecem estar soltas, viram uma sorte de bordão, um metro, para que as fotos explodam na sua dor e na sua alegria, na sua raiva e na sua paz, na calma e na urgência.

A primeira sensação que esse trabalho produz, lembra um “mal-entendido”, semelhante àquele que qualquer um há de sentir quando, hoje em dia, deparar com as perguntas da pesquisa de comunidade dos anos 1950. E é no interior desse diálogo entre linguagens – entre a representação visual e a representação escrita – e ocupando o poderoso lugar do não dito e do silêncio que a obra ganha em locução.

Recortadas do papel, num gesto que lembra muito a colagem – neste caso, a colagem de fotos e de palavras –, o trabalho parece só guardar sentido no seu conjunto. Como se, ao invés de partir do padrão, dos tipos presentes nas fotos etnográficas do século 19 e da primeira metade do 20, as imagens de Jonathas indicassem o múltiplo, a variedade humana que é incontornável e não se conforma a qualquer tipificação.

Série Eu, mestiço, parte da exposição Corpo a corpo: a disputa das imagens, da fotografia à transmissão ao vivo, no IMS Paulista. Crédito da foto: Pedro Vannucchi

O rapaz que carrega a sacola num gesto tomado, tantas vezes, pelos viajantes e pelos fotógrafos etnógrafos, que não se cansaram de representar a carga descomunal que as populações africanas e afro-brasileiras levavam em seus ombros, desta vez olha para o fotógrafo e desnuda o caminho da técnica e seus truques de representação. Os cabelos carapinha, fartos, que sempre significaram uma forma de demérito, aqui aparecem como fator de orgulho. O dorso negro, que serviu ao efeito do exótico, aqui surge como sinal de beleza. As mulheres que não poucas vezes aparecem de maneira sensualizada, aqui revelam sua própria identidade, no gesto selecionado e na linguagem de corpo caprichada. O homem que aparece junto a seu carrinho de serviço, ao invés do trabalhar, simplesmente exerce seu direito à preguiça.

Posar ou não posar: aí está a questão

Ainda mais particularmente significativa é a figura da senhora rendeira que, por pudor ou vontade, quem sabe os dois, se nega a olhar para a câmera de Jonathas. Nesse caso, transparece o desejo que foi devidamente sequestrado das personagens transformadas em tipos, nas fotos científicas darwinistas raciais e nas representações visuais das pesquisas de comunidade, que transformavam o individual em coletivo, a expressão particular em gesto padrão. Posar ou não posar: aí está a questão. A intenção não é aplainar e assim conferir apenas um sentido evolutivo e hierárquico diante dos outros. Os nossos outros, outros. A vocação parece ser dar espaço ao plural, ao múltiplo, ao diverso que compõe a população brasileira.

Também chama a atenção o fato de as palavras comportarem-se, em Eu, mestiço, como adereço e decorrência, não o contrário. Nesse caso, são elas que viram tipos e apenas ilustram.

Parece ser preciso olhar bem para conseguir ver a obra de Jonathas. Tudo anda invertido e devidamente questionado. É o próprio artista que nos conta como estava interessado em trabalhos desse tipo quando deparou com a pesquisa de Wagley para a Unesco. Mas, no processo de elaboração de Eu, mestiço, parece que o antropólogo é que virou anônimo. Talvez por isso seu livro apareça tão somente a partir de uma série de palavras soltas e dispostas tal qual uma cinta que acompanha a obra. Não a antecede.

Se a arte carrega consigo o poder de transformação, nesse nosso exemplo, ela parece ter alterado e afetado profundamente o autor dessa obra. Jean-Jacques Rousseau usou o termo alteridade – no sentido de alterar – para descrever o sentimento que experimentamos diante do reconhecimento profundo da diferença do outro. Segundo o filósofo, quando a descoberta e a identificação com a diferença são genuínas, saímos todos modificados. Já a antropóloga Jeanne Favret-Saada usou a noção de afeto, de estar afetado, para descrever sensação semelhante. Afeto não é, porém, empatia, uma vez que ninguém tem a capacidade de virar o outro. O que ocorre, no entanto, quando se estabelece esse tipo de relação, é que saímos profundamente alterados em nossas verdades. A antropóloga estudou a feitiçaria em Bocage, Jonathas de Andrade não precisou ir tão longe para encontrar seus outros, a sua diferença.

Série Eu, mestiço, parte da exposição Corpo a corpo: a disputa das imagens, da fotografia à transmissão ao vivo, no IMS Paulista. Crédito da foto: Pedro Vannucchi

Esse ritual de iniciação com uma câmera fotográfica acabou resultando numa função muito distinta para a, aparentemente, mesma técnica. Se os personagens continuam um pouco anônimos, uma vez que seus nomes só constam de uma ficha disposta na lateral da exposição, já seus atos nada lembram a tipos anatômicos que revelam hierarquias sociais estritas. Eles recuperam gestos individuais, formas pessoais de querer estar presente na série que Jonathas idealizou. A iniciativa, a vontade de fazer parte, altera sensivelmente a função da fotografia: ela perde seu pressuposto de neutralidade e mostra como é impossível abolir a subjetividade. Aliás, essa operação, e a agência dos fotografados, nunca esteve ausente até mesmo nas representações visuais e científicas do 19.

Tomo mais um último exemplo à guisa de comparação com a obra de Jonathas. Retratos de senhores e senhoras em suas seges ou cadeirinhas, sendo transportados por escravizados, faziam parte do cenário urbano de várias capitais brasileiras oitocentistas. De tão frequentes, antes mesmo da entrada da fotografia, esses meios de transporte já eram desenhados, aquarelados e pintados pelos artistas-viajantes. Mas essa imensa iconografia, ao devolver a convenção, carrega sua originalidade. Salta aos olhos o porte altivo da senhora, cujo nome não nos é revelado, e as poses contrastantes dos dois cativos. Todos restaram basicamente anônimos, mas os gestos e as linguagens de corpo dos três acabam por conferir-lhes individualidade. A senhora olha diretamente para a foto e devolve a hierarquia que a representação deveria conferir. Já os escravizados, bem vestidos e descalços, têm posturas em tudo distintas: o homem da esquerda parece seguir o comando do fotógrafo que há de ter pedido que ele não olhasse para câmara e tirasse seu chapéu em sinal de submissão. Já o rapaz da direita literalmente rouba a cena. Mantém o chapéu na cabeça, coloca a mão na cintura, cruza as pernas e encara o fotógrafo. Com certeza ele “arruinou” a foto que deveria exibir disciplina e vigilância, não petulância. Afinal, essa era a função da técnica: consolidar estigmas visíveis através de um tempo panóptico e por definição anacrônico.

Fotógrafo não identificado. Mulher da familia Costa Carvalho e escravos, S.l., c.1860. Albúmen, 5,5 x 8,1 cm. Acervo Instituto Moreira Salles

As fotos de Jonathas de Andrade parecem, por sua vez, sublinhar a subjetividade e a própria ausência de disciplina. Se sua base e inspiração são as fotografias etnográficas, que abolem o tempo e o espaço para virarem padrão, no caso do nosso artista, nada é retirado dos modelos. Tudo fica: a individualidade, os gestos que passam pelo arbítrio de cada um, a linguagem corporal que por vezes acomoda, por vezes intriga.

A despeito disso tudo, o conjunto de Eu, mestiço produz uma incompreensão. Não é, por certo, preciso transformar o bastidor em explicação. Também não é necessário conhecer a pesquisa de Wagley para dar conta do ruído silencioso que incomoda o público que visita a exposição. Muitas vezes o barulho produz significado, assim como a dúvida constrói a reflexão.

As marcas sociais inscritas nos corpos

Quem sabe o mal-entendido presente na obra tenha a ver com nossas próprias memórias. Didier Fassin mostrou como, muitas vezes, quando a memória falha, o “corpo lembra”. Em seu trabalho A força da ordem, o antropólogo francês analisa os quarteirões parisienses hoje dominados por imigrantes, sobretudo africanos, bem como a ação cotidiana da polícia. À moda das etnografias clássicas, ele descreve, a partir de vários exemplos, e que parecem à primeira vista até banais, os repetitivos e reiterados ingredientes de intervenção policial nessas vizinhanças populares. A ineficácia da repressão à delinquência de jovens, acompanhada da sempre improvável identificação dos autores dos delitos – e que leva à acusação impune e sem provas – fazem parte de uma performance do poder, que diz respeito à realidade francesa, mas não parece estranha ao nosso dia a dia.

Fassin faz referência a um texto célebre de Louis Althusser, em que o filósofo se propõe a lidar com o conceito de interpelação: esse pequeno teatro teórico e pragmático, que consiste em impor o direito de se transformarem em sujeitosaos indivíduos que se submetem livremente à lei. A liberdade não exclui, porém, a sujeição: na verdade, ela apenas reforça a legitimidade do Estado e a submissão que, de tão rotineira, parece até voluntária. Mas não é. Ela é resultado de anos de lembranças que se inscrevem na própria corporalidade.

O ato de interpelação é também tratado por Michel Foucault nos seus estudos sobre o poder, quando o autor mostra como essa prática leva a um processo naturalizado de subjetivação. Diante da força policial, não raro os indivíduos assumem um lugar que corriqueiramente optariam por rejeitar. Afinal, não basta ser inocente para ser considerado e se considerar culpado. É de criança que se aprende como se dá esse tipo de construção social, feita a partir do olhar alheio, que devolve sempre a ideia de diferença – o negro, o estrangeiro, o pobre, o maconheiro. Essas são marcas sociais da diferença, marcas pesadas, e que não são exteriores aos indivíduos: elas se inscrevem em seus corpos.

Talvez seja por isso que esse trabalho venha colhendo respostas tão ambivalentes. Na verdade, tomadas a partir dessa perspectiva, tanto as fotos científicas e exóticas do século 19 como o trabalho de Jonathas de Andrade são igualmente ambivalentes. Por detrás da sensação de incompreensão, vigora a ambiguidade entre assumir (ou não) certa culpa diante do passado que se reinscreve no nosso presente. Estou me referindo ao passado escravocrata deste país, que foi o último a abolir a escravidão mercantil e só o fez após os Estados Unidos e Cuba. É o passado que volta no nosso presente, tal qual fantasmagoria, quando lembramos que o Brasil recebeu 45% das populações que saíram compulsoriamente do continente africano e que admitiu a vigência de tal sistema em todo o seu território. Por aqui, a escravidão se naturalizou. E é esse processo de rotinização que aparece estampado nas fotos de Jonathas: na brancura, na negritude, na morenice e na mestiçagem.

Penso que a força da obra de Jonathas de Andrade está na sua capacidade de sustentar o silêncio. E quando não achamos palavras é porque reina a contradição, o não dito. Ao público parece sobrar a dúvida entre assumir uma culpa alheia, digamos assim, ou ter certeza da memória incorporada. Nessas situações, no limite absurdas, é difícil reagir de frente. A violência e a intervenção diante do corpo do outro dói, mas dói também o reconhecimento da impotência e da aceitação como algo natural.

“Coisas da vida”, canta o bardo Roberto Carlos. Muitas vezes as etnografias são feitas de circunstâncias. Foi assim com a pesquisa de Wagley, que entrevistou uma série de brasileiros e os tornou anônimos. Foi assim com o trabalho de Jonathas, que permitiu que a agência alheia, as negociações dos seus modelos, virassem seu projeto de ponta-cabeça. “De que lado estamos nós?”, pergunta Howard Becker, num trabalho dedicado a comportamentos desviantes. “De que lado estamos nós?”, é a pergunta que parece ficar latente nesse belo trabalho de Jonathas.

Eu, mestiço lembra o anjo da história de Walter Benjamin, que olha para frente, com muita esperança, mas só vê ruínas em sua volta: adiante e para trás. A modernidade capenga que nos foi dada viver e presenciar encontra em Jonathas um crítico feroz, que faz da arte visual um convite à reflexão, uma reflexão em aberto. Nela, transparece uma sorte de ideal, que a um só tempo atrai, mas deixa de fora. De certa forma, viramos todos mestiços, profundamente alterados por esse trabalho que não nos deixa “sair”, da mesma maneira que não permite “entrar”. De alguma maneira, expulsa de vez e assim nos incorpora.///

Lilia Moritz Schwarcz é historiadora, doutora em antropologia social e professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP. É autora, entre outros, dos livros Brasil: uma biografia, As barbas do imperador, O espetáculo das raças e Lima Barreto: Triste visionário. Atualmente é curadora adjunta do Masp.

Mais informações sobre a exposição Corpo a corpo em: corpoacorpo.ims.com.br