Habitar a si: Helena Almeida, performance e fotografia

Publicado em: 13 de setembro de 2023Se o coração do trabalho artístico de Helena Almeida são o desenho e a pintura, a fotografia é o seu chão. O chão é um espaço que tomamos como dado; não o delimitamos, não pensamos sobre sua influência nas coisas, mas sua presença é constante e incontornável. Ele está sempre lá: é superfície que recebe e dá peso às coisas, e sobre ele, tudo o que é terreno se constrói. Para Helena Almeida a fotografia é chão neste sentido: é o suporte na qual materializa sua poética, na qual sentimos o peso e a presença dos temas que lhe atravessam.

A artista, numa entrevista que faz com a curadora e crítica Isabel Carlos, afirma o seguinte: “a fotografia não é importante. O importante é o processo”; e logo depois afirma também que “a fotografia é um meio que me permite comunicar a minha obra. É a ponta final do trabalho”. Quanto mais se mergulha na sua obra e se percebe a sua poética, mais se entende que estas afirmações não são contraditórias. Conseguimos entender o porquê Almeida nunca se considerou fotógrafa, embora esta tenha sido a base material de boa parte da sua poética.

Pintora de formação, Helena Almeida primeiro deu corpo a uma tela em 1969, em Tela rosa para vestir: nesta primeira ação, Helena é fotografada parada em pé, e se o seu corpo parece estar mais rígido, no rosto se entrevê uma alegria juvenil como de alguém que acabou de descobrir um segredo, ou melhor, um espaço. Almeida repete a ação em 1976, em Tela Habitada: aqui, é captada no meio de um movimento, uma posição mais fluida em que ela parece ainda mais confortável e confiante. Ao sorriso tímido se acrescenta um olhar vivo e esperto, de quem já viveu muito com a tela como segunda pele.

Os sete anos que separam uma fotografia da outra parecem trazer maturidade e confiança neste lugar que a artista criou para si: ao vestir – ou ainda, usando a expressão da própria artista, ao habitar a tela – Helena Almeida criava a expressão dessa entidade corpo-e-tela que a acompanharia por toda a sua trajetória, encontrando maneiras distintas de expressá-la. Este é um grande tema de sua produção artística: problematizar o espaço, querer entender, viver, habitar, corporificar o que há por trás da tela.

Apesar da relevância da pintura conferida pela própria artista, não parece ser a visão o sentido privilegiado nas suas obras, mas sim o tato, a sensibilidade do corpo. Não é por acaso que se ressalta a presença das mãos nos trabalhos de Almeida: nas suas fotografias, suas mãos parecem ser veículos que puxam o seu corpo, que abrem caminho para sua passagem, como se vê em Tela habitada (1976). A mão, afinal, é o órgão privilegiado do tato, é a parte do corpo que inicia e comanda a descoberta do mundo.

© Mário de Oliveira

Para Helena, descobrir o mundo significa tateá-lo, habitá-lo, senti-lo, de tantas vezes e modos possíveis; afinal, a palavra “hábito” remete tanto a um tipo de roupa religiosa quanto a um costume e uma prática frequente. Aqui, o habitar da artista é tanto um comprometimento sagrado como também uma série de movimentos a serem vividos inúmeras vezes, que tomam corpo enquanto uma sequência de fotografias que a um só tempo criam, delimitam e exploram o espaço.

Assim, na produção de Almeida, coabitam o hábito e a curiosidade – e é essa curiosidade que a faz entrar e ser sua obra. Como disse a própria Helena numa frase célebre, “a minha obra é o meu corpo, o meu corpo é minha obra”. O caráter performático de seus trabalhos decorre da própria expressividade artística de Almeida, da sua maneira de viver o processo: “os meus ‘auto-retratos’ não criam personagens, eu não me transvisto, são antes a minha relação com o desenho, com a pintura, com o espaço, com a emoção”. Não se trata de fotoperformance como em Cindy Sherman (de quem a artista gostava muito), mas há uma performatividade neste jogo com a câmera, quando Almeida usa o próprio corpo para criar um espaço ficcional de expressão, performando versões de si mesma em que explora modos de se relacionar com o gesto pictórico, com modos de representação e com o espectador.

Sua produção é como uma excreção corpórea do seu habitar no mundo. A imagem do seu corpo é como uma extensão de si, porque parece querer alcançar algo de fora da tela, fora da imagem fotográfica, fora de si. Assim, a sua prática de fotoperformance, da maneira que Almeida faz, não é exatamente uma representação de si mesma ou da sua própria existência. A artista transforma seu corpo em imagem: inventa situações através dele e fotografa-o. A existência de Almeida se confunde e se mistura com a imagem de seu corpo, imagem transitória e instável, mas ao mesmo tempo fixa e perene – como a própria fotografia.

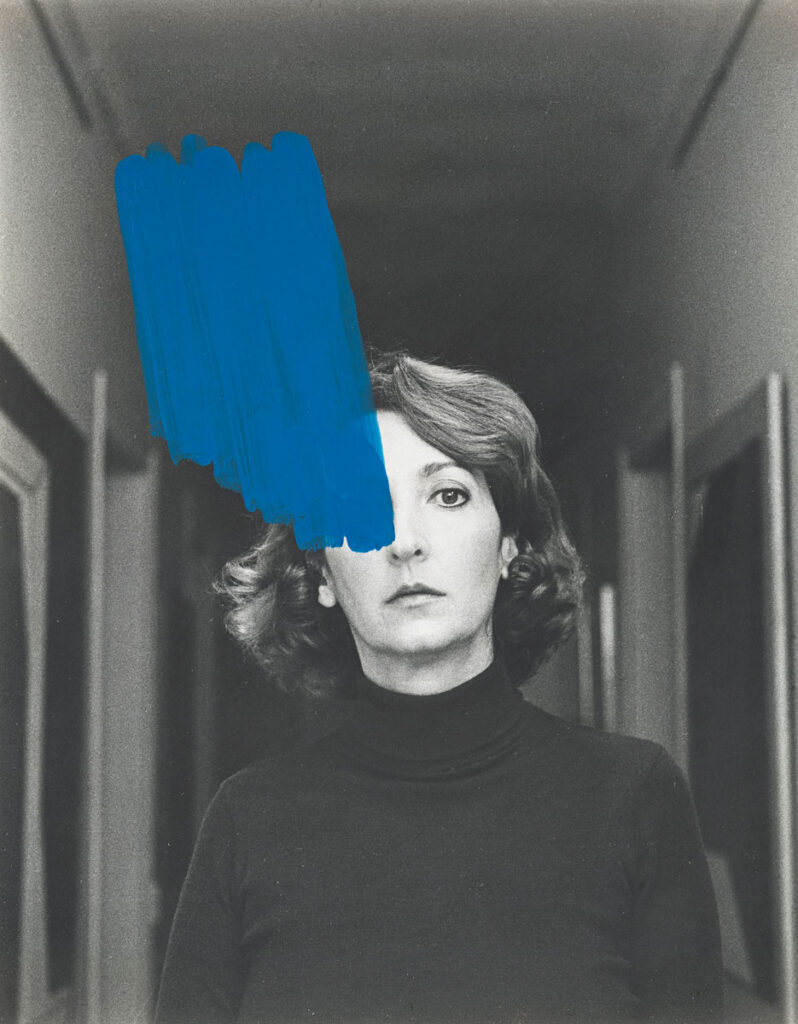

Assim, se a fotografia é o chão do seu trabalho, o seu corpo é seu espaço – um lugar tão seguro quanto instável. O corpo de Helena é coisa manipulável, é um espaço que não está em branco, porque já é alguma coisa – geralmente é azul, mas pode ser vazio, rasgo, palavra ou traço.

Apesar da mistura desses elementos, há uma ordem quase obsessiva no seu trabalho, porque Almeida é absolutamente rigorosa com o que e como se vê – embora às vezes se frustre com o imprevisível que às vezes adentra as suas imagens. “Eu marco no chão as coisas no espaço. Os passos, tudo marcadinho, os bancos, as distâncias… que é para não haver erros. Mas mesmo assim há muitos. Um erro é tudo aquilo que eu não quero [risos]”

A fotografia, então, é o formato que acaba por lhe dar um suporte confiável e mais ou menos controlável para materializar aquilo que quer ver. Pode-se dizer que a artista lida com a imagem da maneira mais fotográfica possível: como uma superfície manipulável, maleável e repetível, capaz de habitar outros contextos e receber intervenções – às vezes, ela fotografa um gesto que só se completa posteriormente, como quando faz a mão fotografada pintar o azul que depois aplica sobre o espectador ou seu próprio corpo. Afinal, a fotografia nunca vem “pura” (como nunca o é mesmo), e o trabalho de Helena Almeida é distintivo por levar sempre uma intervenção (prévia ou posterior), seja encenando uma situação, seja aplicando tinta ou dando corpo ao traço do desenho.

A artista é consciente das possibilidades do fotográfico e soube aplicá-lo magistralmente no seu trabalho: joga com o rastro indicial da imagem a partir do hibridismo com outras linguagens, notadamente a pintura e o desenho – mas sua vontade de corpo e espaço trazem junto também um olhar sobre arquitetura e escultura. E esse jogo entre o registro fotográfico e outras linguagens acontece de maneira que um medium potencializa o outro naquilo onde não alcança; sua poética é singular pela relação fluida que traça entre linguagens e a compreensão que tem no manejo de cada uma, pela consciência em explorar as potências expressivas de cada medium.

Além do jogo entre linguagens, a obra de Helena Almeida também transita entre instâncias, tempos e espaços de representação: com frequência a tela se confunde com o espectador, a artista se confunde com a obra, o traço do desenho ganha o corpo de uma crina de cavalo, ou então a artista performa um gesto diante da câmera (de pintar, de desenhar) que se completa com uma intervenção posterior.

Ou seja, num processo absolutamente cuidadoso, sensível e comprometido, Almeida brinca com pintura e desenho numa espécie de fotoperformance – a fotografia como o suporte/superfície e o corpo como matéria/espaço. No seu trabalho, o aspecto fotográfico é decisivo porque obriga o recorte: escolha minuciosa do que fica dentro e do que fica fora, decisão que organiza e contém a imagem, dá forma ao corpo e ao espaço.

Assim, embora se possa dizer que seu trabalho traz um elemento cinematográfico, por conta da presença de sequências, situações e pequenas histórias, estas questões todas se manifestam de modo radicalmente fotográfico. As séries de fotografias que performa são dispostas por inteiro (e por vezes em grande escala) e lado-a-lado, em que a artista explora as pausas e interrupções típicas da imagem fotográfica. Com isso, a obra cria um movimento disposto no espaço que permite ao espectador ir e voltar nas imagens, submergir-se nelas, sempre de corpo todo, porque assim estendemos o corpo (o nosso e o da artista) um bocadinho para além do seu fim. E é aí que habita a performatividade: justamente nestas passagens e extensões, naquilo que acontece e cresce nos entremeios de seu espaço inventado, em que a própria passagem e o movimento são espaços que Almeida nos convida a habitar.

“É isso, a passagem. Mas também ultrapassar os limites do corpo. Olhamos para o corpo e o corpo termina de repente nos pés, nas mãos. Acaba ali. Não há mais nada à frente, parece uma escarpa de um rochedo sobre o mar. De repente, termina. Porque é que eu acabo ali e começo aqui, porque é que estou cingida a esta forma, porque é que eu tenho esta solidão e a solidão dos outros corpos? Tenho muitas vezes a vontade de me transformar noutra coisa. Quando faço isso em pintura, a tela sou eu e é ela que me permite ultrapassar esse limite do corpo, de trabalhar a minha solidão feliz.”

A obra de Helena Almeida é uma complexa e polifônica conversa entre espaços, linguagens, corpos e instâncias; tudo se mistura, tudo se embaralha, mas a sequencialidade e o rigor da artista conferem uma bonita e poética ordem às coisas. A técnica de Almeida faz-nos vislumbrar o mundo a partir de como lhe parece à artista: um mundo em que ela pinta o espectador e transforma-o em tela, em que a artista que se dissolve em um abraço, ou transforma-se em desenho e mistura-se à cor; é um mundo em que não há limites para o corpo, o espaço, o desenho, a pintura – em que o traço salta de sua mão e ganha corpo e matéria, em que o chão tem um peso que lhe cai sobre os pés, que as mãos dizem mais que o rosto jamais pode dizer. O único limite perceptível é o do recorte da fotografia, o chão onde habita a sua obra.

Ela se mistura às coisas, mas ao se misturar mantém-se intacta e aponta para o além de si, o além do visível, o além da imagem. Assim, permanece ao mesmo tempo una e múltipla, porque é precisamente a repetição e a performatividade que fazem com que haja algo de sólido no interior. Só porque cria um espaço interno bem definido na imagem que Helena Almeida consegue apontar-nos para o além do visível – e para além das considerações teóricas sobre representação e sobre linguagens, o mais bonito no seu trabalho é sua poética, absolutamente interior, sensível, porosa.

A beleza da obra de Helena Almeida é que ela nos mostra modos de olhar sem ver: é um olhar pautado na intuição, na sensação, nos sentidos do corpo para além do olho. Suas imagens conclamam um olhar corporalizado, sensibilizado, profundamente interior. Almeida quer olhar para além do olho da mesma forma que quer mostrar que o corpo não acaba onde termina, que a pintura não se limita à tela, que o desenho tem materialidade para além do traço.

A busca por algo que não está lá na imagem, mas que a imagem contém de alguma forma; algo que está ali intuído, uma faísca, uma pista para nos levar a outro lugar. E para nos mostrar, tenta sempre trocar de lugar conosco ou com a tela. Como se para conseguir acessar, olhar e intuir esses outros espaços, esses intermeios, esses rasgos, fosse preciso a visão e o tato de todos os lados e ângulos. Olhar com o corpo todo. Olhar enquanto espectadora. Olhar enquanto mão. Olhar enquanto cor. Olhar enquanto câmera. Olhar enquanto chão. Olhar enquanto superfície. Olhar enquanto traço.

Helena Almeida empresta-se à câmera tantas vezes e de tantas maneiras diferentes que cada vez que nos deparamos com sua obra passamos a perceber mais não só de sua poética como também da própria fotografia. São nos artistas e nas obras que habitam as intersecções, que tensionam seus media de eleição, que conseguimos ter uma visão mais viva e fresca daquilo que o meio nos oferece.

No caso de Helena Almeida, conseguimos ampliar nossa percepção de tudo aquilo que pode um corpo, e mais especificamente, o que pode um corpo em frente à câmera. Um corpo consciente de cor, de espaço, de vida, de sentimento, um corpo que sabe o que quer mostrar e o que veio fazer, um corpo que não tem medo do chão, do céu, do vazio e da dor, um corpo que mergulha em si mesmo ao mesmo tempo que mergulha no outro, um corpo que é um convite a inventar espaços e a habitar fora de si. ///

Betina Juglair (1994) é mestre em Teoria e Crítica de Arte pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, atuando também como fotógrafa e artista visual. Sua pesquisa pessoal teórica e prática transita em questões de gênero, corpo e imagem.

+

A exposição Fotografia Habitada – Antologia de Helena Almeida, 1969-2018, está em cartaz no IMS Paulista até o dia 24 de setembro. Para mais informações clique aqui.

O colunista Moacir dos Anjos escreveu sobre a série Seduzir no site da ZUM em 2018. Clique aqui.

Referências:

Marta Moreira de Almeida, João Ribas. Uma conversa que não acaba in: Helena Almeida: O meu corpo é a minha obra, a minha obra é o meu corpo. Porto: Fundação de Serralves, 2015.

Isabel Carlos. Conversa em dois tempos e dois espaços. In: ALMEIDA, Helena. Intus. Lisboa: Livraria Civilização Editora, 2005a

Isabel Carlos. Helena Almeida: Dias quasi tranquilos. Série Caminhos da Arte Portuguesa no século XX. Lisboa: Editorial Caminho, 2005b

Delfim Sardo. Pés no chão, cabeça no céu. In: A visão em apneia: escritos sobre artistas. Lisboa: Babel, 2011