Geraldo Sarno e a crise do olhar

Publicado em: 14 de março de 2024Geraldo Sarno morreu em fevereiro de 2022, pouco antes de completar 84 anos. E apenas dois anos após lançar Sertânia na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Vivia o apogeu na carreira e transbordava criatividade. Não apenas para fazer filmes, mas também para disponibilizá-los ao público. Quando foi homenageado em 2001 na sexta edição do festival internacional de documentários É Tudo Verdade, Geraldo Sarno sintetizou a própria obra: “Acho que se poderá ver uma certa preocupação que tenho com a linguagem do cinema documentário, a experimentação que pratico e a busca de uma expressão pessoal”. [1]

Baiano do sertão, Sarno nasceu e viveu na pequena cidade de Poções até os 12 anos. Lá, à margem do Rio das Mulheres, o entretenimento de muitas crianças da cidade era colecionar fotogramas de filmes e séries que passavam no cinema, em especial as séries de Tarzan e do Batman. Sarno, ainda sem a pretensão de fazer cinema, projetava esses fragmentos de filmes em caixas de sapato iluminadas com lâmpadas. As histórias eram inventadas a partir das cenas recortadas e coladas pela garotada. “No cinema busco uma forma de explicar a mim mesmo e de me posicionar no mundo. Mas tenho certeza de que só consigo lançar luz sobre a ponte, sobre o caminho. O que está além é tão misterioso quanto eu mesmo”. [2]

Ato 1 – Sertânia

O diretor de fotografia Miguel Vassy não passou por pontes, mas o caminho de Salvador até Vitória da Conquista foi um grande plano sequência na cabeça dele. A cidade foi escolhida para ser a base de produção de Sertânia (2020), eleito pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema – ABRACCINE como o melhor longa-metragem de 2020. Diante da estrada, o mistério. Na frente da van, Geraldo Sarno e o amigo Carlos Rizério refletiam sobre o sertão. Vassy preferiu deixar de lado a tela do celular e olhar pelas janelas: “a gente não pode ter medo do imponderável. A decupagem visual das cenas fazíamos com o que o sertão nos oferecia”. As referências que Sarno levou para Vassy eram bastante díspares: de quadros renascentistas do século 15 a filmes feitos durante a revolução cubana no século 20; passando pela xilogravura chinesa que começou no século 2. Tudo isso misturado com o tempero baiano. Foi inclusive durante um café da manhã, na beira da estrada, com muita farinha e banana da terra, que Vassy encontrou a solução para uma cena difícil de filmar: “Tínhamos uma máquina de fumaça que não era suficiente para fazer todo o fumaceiro que precisávamos para a sequência de Canudos no filme. Me lembrei que a bosta de vaca seca é usada para espantar mosquito. Então fomos atrás para pegar o máximo que conseguimos encontrar, botamos para queimar durante a filmagem das cenas e abraço. Esse improviso técnico deu certo para o filme”. Vassy usou uma Sony α7S II, que permite filmar em 4K, com um monitor-gravador externo Atomos Shogun. Foi a primeira experiência digital de Geraldo Sarno no cinema. E justamente numa obra que dialoga com o tempo.

Sertânia é um filme na encruzilhada do passado com o presente. Evoca memórias e novas possibilidades de construir um futuro. É um filme a respeito do olhar, como Sarno mesmo dizia. Sobre, essencialmente, a dificuldade de ver na contemporaneidade. Nesses tempos em que todos somos expostos a infinitas telas, com uma multiplicidade de imagens que beira a violência. Por isso a fotografia de Vassy emula uma certa violência visual, com luzes altas, estouradas, super contrastada. É como se Sertânia nos cegasse! “É um filme solar”, reflete o diretor de fotografia. “Hoje existe um certo processo de padronização da imagem. Você salva as altas luzes para proteger a informação e com isso acaba encaixotando a fotografia dentro de parâmetros pré-estabelecidos”. A violência da imagem é metáfora para a violência sofrida pelo protagonista, Gavião. O corpo dele sucumbe e a câmera se joga no abismo da alucinação do cangaceiro que está entre a vida e a morte. Caio Resende, que trabalhou como consultor do roteiro de Sertânia, faz uma leitura da obra como o colapso do olhar [3]. A crise do protagonista é a crise do filme em si. Gavião não consegue agir e o filme também não. Essa é a tragédia desenhada por Sarno. Tanto que algumas sequências apresentam fusão de dois, três e até quatro planos diferentes. São imagens sobrepostas na montagem feita por Renato Vallone que constituem as chamadas cenas de amálgama, como previa o roteiro escrito por Sarno. Quando o próprio cineasta busca adjetivar essas sequências nos deparamos com um novo conflito. No sentido figurado, amálgama é o nome que se dá à mistura de coisas diversas e heterogêneas. Já na teoria linguística, amálgama é também a mistura de duas palavras com o objetivo de criar uma nova. As sequências de imagens sobrepostas de Sertânia seriam então um novo cinema? Um novo cinema que já nasce em colapso?

A evolução da narrativa audiovisual necessariamente pressupõe uma regressão para Geraldo Sarno. As cenas de amálgama seriam a fusão dos tempos. Passado e presente juntos, sem distinção do antes e do depois. Já que o tempo, para Henri Bergson, é invenção. O filósofo francês, Nobel de Literatura em 1927, foi o autor de cabeceira de Geraldo Sarno nos últimos anos de vida dele. O que pode nos dar uma pista da trajetória cinematográfica de Sarno, cuja abordagem, assim como Bergson, sempre foi temporal e não espacial. Os filmes dele problematizam a vida pelo tempo e pela memória.

ATO 2 – Deus é um fogo

Mais de 30 anos antes de Sertânia, Geraldo Sarno filmou em 16mm Deus é um fogo (1987). Longa-metragem sobre o fenômeno da Teologia da Libertação na América Latina que levou a cabo um dos preceitos de Henri Bergson: o real só existe em movimento. E não há movimento real que não implique numa mudança no tempo. Munido com uma Éclair ACL e algumas traquitanas para ajudar na sincronização do som, o diretor de fotografia Carlos Ebert encarou longas viagens para Nicarágua, Equador, Cuba, El Salvador, Peru, México e uma concorrida missa comemorativa ao Dia do Trabalhador em São Paulo: “Em documentário as coisas não voltam e o resultado, quando vemos montado no filme, é sempre diferente de quando imaginamos na hora da filmagem”. A imagem filmada, portanto, já nasce obsoleta. A permanência da imagem é uma ilusão. “A gente chegava em algum lugar e eu ficava olhando para Geraldo e procurando entender para onde ele olhava”. Quando os dois estavam em Cuba, acompanhados por Walter Goulart, responsável pelo som direto, foram documentar a Festa de São Lázaro. A ideia era filmar a procissão. Lázaro é um personagem bíblico descrito no evangelho de João como um amigo que Jesus teria ressuscitado. Para os cristãos, as feridas de São Lázaro simbolizam o sofrimento dos pobres e dos miseráveis. No candomblé, São Lázaro é sincretizado como o orixá Omolu, divindade invocada para resolver questões de saúde, principalmente as doenças epidêmicas.

Com alvorada de fogos, missas, lavagem das escadarias da paróquia e procissão, adeptos de ambas as religiões prestam homenagens ao santo. Era esse sincretismo que Geraldo pretendia filmar, mas ele ia de esgueio, sorrateiro, pelas bordas. Pediu para a equipe virar de costas para a igreja, ninguém entendeu nada. O foco deveria estar nas pessoas chegando na igreja. Alguns fieis levavam pedras na cabeça. “Parecia um filme de Buñuel”, recorda Carlos Ebert. Câmera apontando para aquelas centenas de pessoas que chegavam. Todos da equipe acataram ao pedido do diretor e ficaram de costas para a igreja. De repente Geraldo grita: “Abre, abre, abre”. Ebert abriu o plano com a lente zoom. Do lado direito chegavam as pessoas do candomblé, do lado esquerdo da igreja católica. A equipe estava posicionada bem ao centro, no ponto onde os dois grupos iriam se encontrar. Ninguém sabia que isso iria acontecer. Coloque na conta da sensibilidade de Geraldo Sarno. Quando os dois grupos se juntaram, muitos fieis começaram a entrar em transe. Neste momento, para surpresa de todos, um terceiro grupo aparece. Ninguém viu de onde vieram. Eram membros do partido comunista cubano, empunhando bandeiras vermelhas. A foice e o martelo se misturaram com as imagens de São Lázaro e Omolu. Quando Ebert finalmente virou a câmera para a Igreja, estava ali o padre, de braços abertos, esperando para recepcionar todas e todos. Geraldo Sarno grita: “Corta!”

Já na van, no caminho de volta para o hotel onde estavam, a equipe pergunta se Sarno tem ideia do que ele fez. “Tenho”, responde com firmeza. “A gente fez um plano sequência que resume a América Latina da maneira mais sincrética possível”. Fazer cinema com Geraldo era assim, uma aventura. Ele gostava desses improvisos. Dizia que o cinema não existe se não tiver o acaso. Ebert concorda, mas faz uma ressalva: a crise do olhar na contemporaneidade começa com a falta de síntese na fotografia. “O fato, hoje, de você poder pegar o cartão inteiro e apagar aquilo que não ficou bom dá uma certa irresponsabilidade com relação ao material filmado. Na película não havia isso. Ninguém vai apagar aquilo que filmou, porque uma lata de filme custava muito e ainda tinha a revelação, a cópia e você passava muito tempo nesse processo. Na equipe do Deus é um fogo havia essa consciência e esse julgamento de que o processo era caro e tínhamos que ter segurança naquilo que filmávamos. Parece meio contraditório. Você precisa ser super objetivo, mas ao mesmo tempo tem que ter uma abertura para o acaso que você não está esperando”.

Deus é um fogo foi filmado bem no meio do caminho de uma mudança na reflexão intelectual de Geraldo Sarno sobre cinema, que se voltou muito para a filosofia. O próprio cineasta, no período entre a década de 1990 e o início do século 21, parou de fazer cinema e começou a ler compulsivamente diversos filósofos. A filosofia trouxe uma renovação para a discussão cinematográfica dele, principalmente quando se considera o papel do cinema na sociedade. Mas a filosofia não é uma linguagem. Ela se expressa na poesia, num texto escrito, no roteiro, em qualquer outra arte. Inclusive no cinema. Mas ela não faz cinema, ela não é linguagem. O cinema pode fazer filosofia, mas a filosofia, no máximo, se expressa no cinema. Só a filosofia não basta. Não se pode confundir o papel de cada um. Geraldo sabia muito bem disso na medida em que propunha fazer um tipo de cinema que vive o cotidiano do povo, que reflete e busca compreender de alguma maneira as questões que a sociedade vive. Nesse ponto de vista não basta preencher o cinema apenas com linguagem e filosofia. A humanidade na qual o cineasta deve os afetos dele precisa estar inserida, de alguma forma, na obra. Por isso, o cinema de Sarno, nesse sentido, é uma forma de lutar. Uma luta por afetos, por pertencimento, por compreensão.

Ato 3 – Auto de Vitória

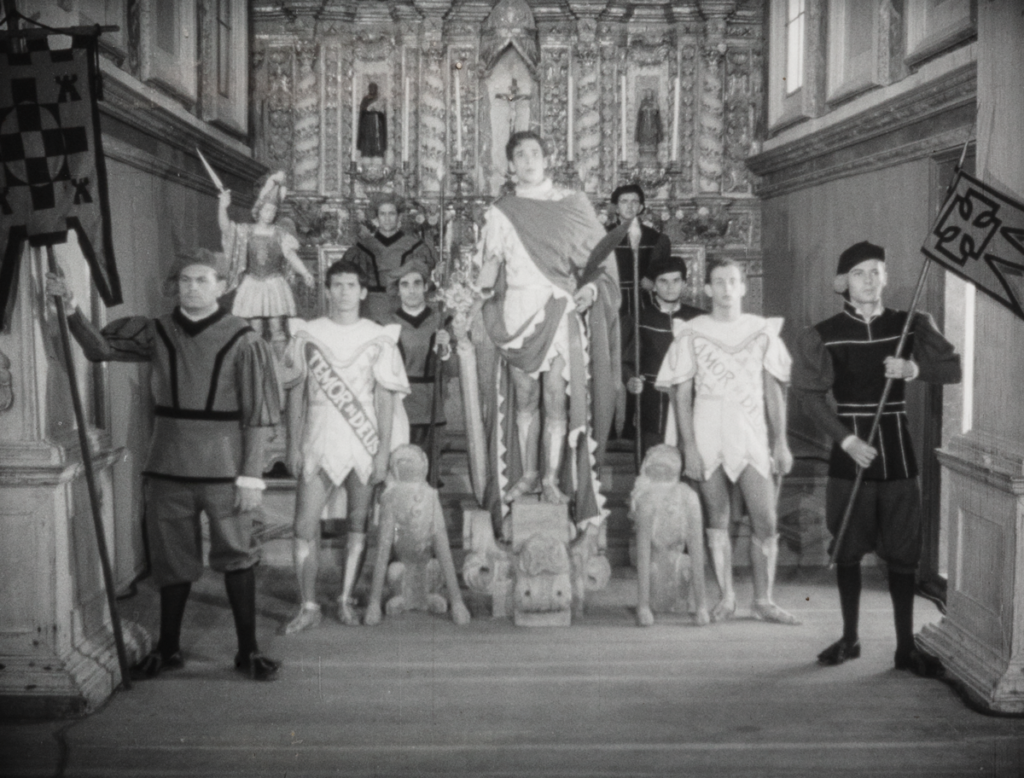

Quase todos os filmes que fez estão disponíveis em um site feito em parceria com alunos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia [4]. Auto de Vitória (1966), curta-metragem feito em 16mm, é um dos poucos que não consta lá. Nem Sarno, nem a família, nem amigos próximos, sabiam do paradeiro do filme. Durante pesquisa para a biografia que estou escrevendo, Geraldo Sarno: o cineasta que virou Sertão, descubro que há uma cópia do filme na Cinemateca Brasileira, depositada pelo produtor Francisco Ramalho Jr. em 04 de dezembro de 1981. Com exclusividade para a revista ZUM, mostro alguns dos fotogramas digitalizados da obra, que revelam que a reflexão sobre a crise do olhar já estava presente desde o início da carreira de Sarno. Antes de Auto de Vitória ele só havia feito Viramundo, em 1965. Pelas perfurações do negativo, segundo os técnicos da Cinemateca, quase não houve projeções da obra. Não há nenhum registro de exibição pública. Cartas de Geraldo Sarno, no entanto, indicam que Auto de Vitória foi exibido apenas em sessões fechadas. Também pudera, a Ditadura Militar já havia tomado o Brasil de assalto. O certificado de censura, emitido em 05 de julho de 1966, apresenta uma observação: boa qualidade.

Auto de Vitória começa com imagens de um cortejo militar conduzindo o fêmur do padre José de Anchieta (1534-1597) da Basílica de Aparecida à Catedral da Sé, em São Paulo. A presença da força nacional, da polícia e do exército é ostensiva nas imagens, mesmo entre as crianças. Estaria o cineasta preocupado mesmo com o cortejo fúnebre da relíquia? Ou havia uma intenção de conexão com o passado para ressignificar o presente? Os tanques de guerra nas ruas da capital paulista são um prenúncio dos anos de chumbo da ditadura. Segue-se a esse registro documental uma encenação da peça teatral Na Vila de Vitória ou Auto de São Maurício (1595), escrita pelo próprio Anchieta. Curioso observar que ele próprio só aparece uma vez, solitário entre as ondas do mar. Satanás e Lúcifer protagonizam o embate em torno da salvação ou da danação do Brasil. São imagens supostamente antagônicas às do início do filme. Factualidade e ficcionalidade juntas, real e imaginário, hoje e ontem.

A vida de Geraldo Sarno foi dedicada a um esforço permanente para criar uma ruptura enquanto cineasta. Uma fusão do criador com o mundo do subjetivo, com o real objetivo que nos é apresentado pela vida. Geraldo é uma força bruta da natureza, alguém que conciliou de forma muito peculiar um nível de pensamento reflexivo e de análise social sobre a realidade. Não apenas nossa, aqui no Brasil, mas de todos os países latino-americanos. Inquieto e curioso, frequentemente se aproximava das novas gerações com naturalidade. Basicamente por ter perseguido, em vida, uma busca por um cinema genuinamente brasileiro, anticolonialista, constituído de mudanças, rupturas e utopias. ///

+

Sertânia

Roteiro e direção: Geraldo Sarno

Produção: Cariry Filmes

Direção de fotografia e câmera: Miguel Vassy

Direção e operação de camera 2ª unidade: Ángel Diez e Tuna Mayer

Still: Carlos Rizério

Digitalização dos frames: Magno Guimarães

Deus é um fogo

Roteiro e direção: Geraldo Sarno

Produção: Saruê Filmes

Direção de fotografia: Carlos Ebert

Fotografia adicional: Lauro Escorel, Nonato Estrela, Pedro Farkas, Juan Carlos Horta e José Tadeu Ribeiro

Digitalização dos frames: CTAv – Ministério da Cultural do Brasil

Auto de Vitória

Roteiro e direção: Geraldo Sarno

Produção: Fundação Cinemateca Brasileira e IEB – Instituto de Estudos Brasileiros da USP

Direção de fotografia: Affonso Beato

Digitalização dos frames e preparação dos materiais: Caio José de Carvalho Brito, Yasmin Gabrielle Rahmeier Souza, Felipe Queiroz Correa e Castro, Marcelo Bueno Curvo e Geovanna Milena Dantas Perez e todos os trabalhadores e trabalhadoras da Cinemateca Brasileira.

Piero Sbragia é jornalista, documentarista, mestre em Educação, Arte e História da Cultura e professor de jornalismo e cinema. É autor de Na Ilha: Conversas sobre Montagem Cinematográfica (2022, Paraquedas) e Novas Fronteiras do Documentário: Entre a Factualidade e a Ficcionalidade (2020, Chiado Books). Está escrevendo a biografia Geraldo Sarno: o cineasta que virou sertão. Dirigiu República das Saúvas (2021), entre outros filmes.

Tags: Biografia, Cinema Brasileiro, Cinema experimental