Sorria, você está sendo escaneado

Publicado em: 19 de junho de 2020

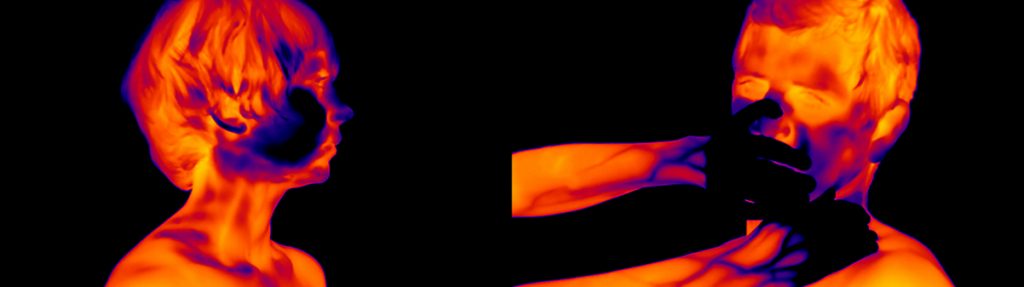

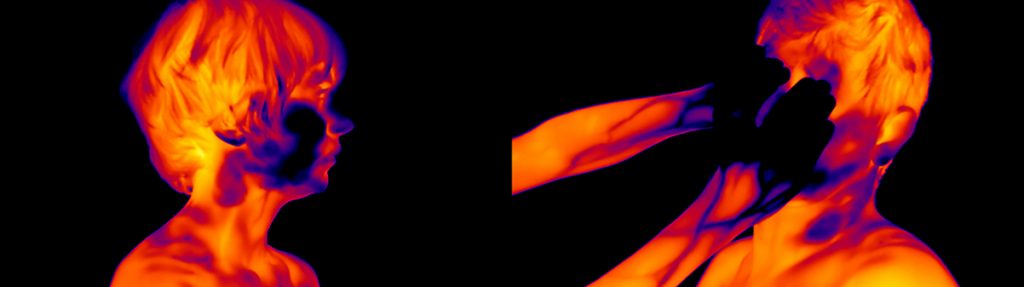

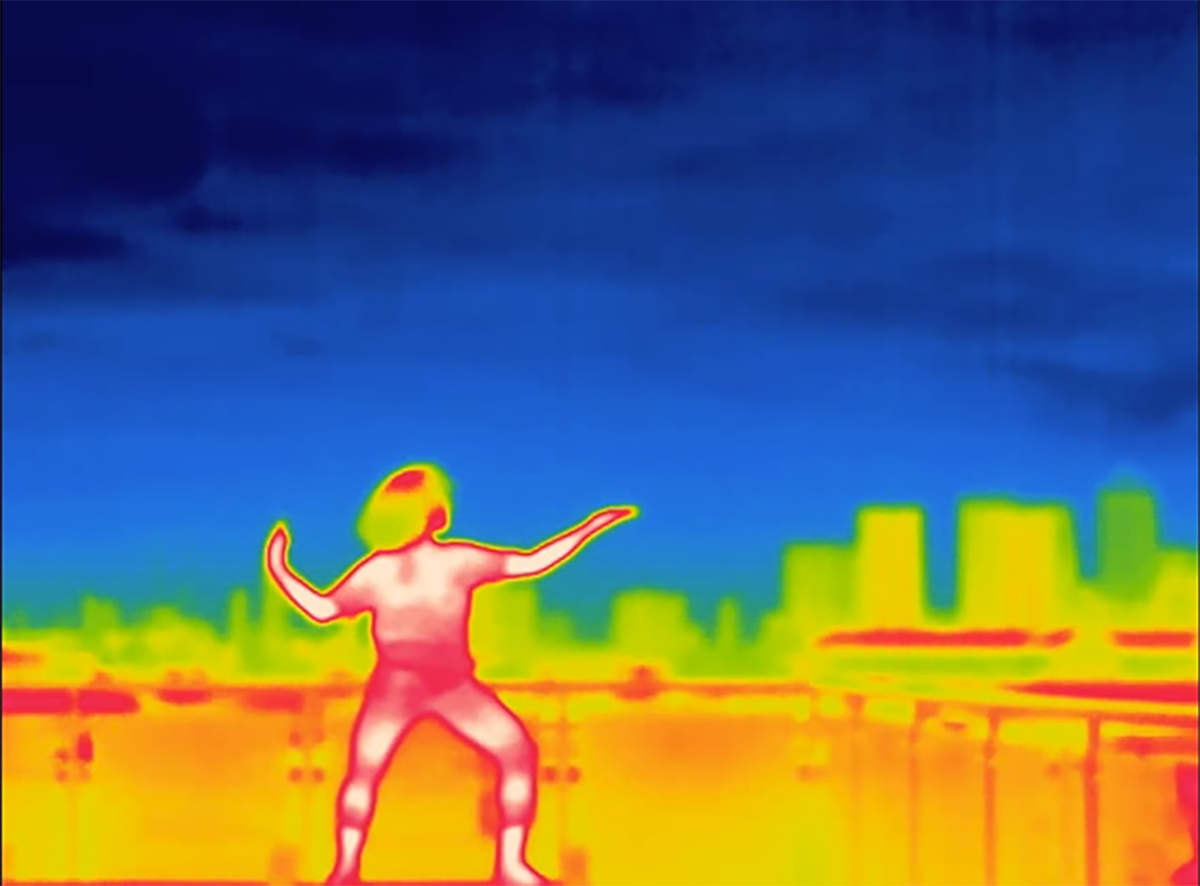

Thiru Seelan e They Are Here, We Help Each Other Grow, 2017. Vídeo feito em colaboração do artista com o coletivo They Are Here. Refugiado em Londres, Seelan faz uma alegoria de sua retenção no Sri Lanka, onde foi interceptado por câmeras térmicas, com uma pessoa dançando no telhado de uma casa na Inglaterra.

A covid-19 transformou a cultura urbana, introduzindo elementos inéditos no cotidiano das cidades. A imagem da multidão, sempre associada à emergência e à vida das metrópoles, foi substituída pela das ruas vazias. O repovoamento paulatino do espaço público vem acompanhado do ressurgimento de seus habitantes de máscara. Acompanha esse quadro de “novo normal” a multiplicação das câmeras térmicas e a proliferação dos termômetros de infravermelho na entrada de qualquer lugar.

A paranoia é o horizonte estético pandêmico, e nada mais condizente com isso do que um termômetro em forma de arma. Inevitável pensar no que diria sobre esse tema o filósofo e urbanista Paul Virilio (1932-2018), que tantas vezes nos alertou para as dimensões políticas da automação da percepção e da industrialização da visão. Essa automação diz respeito à emergência de uma visão artificial, à delegação a máquinas de um olhar que não temos. Já a industrialização remete ao mercado da percepção sintética, fartamente instrumentalizada pelas formas de vigilância contemporâneas.

Um dos pilares desses sistemas de vigilância é o sensoriamento remoto, uma forma de monitorar e extrair dados sem contato físico com o objeto. Tecnicamente, os primeiros voos militares de balão, que eram realizados desde o fim do século 18, antes da invenção da fotografia, podem ser considerados a origem desse procedimento, numa arqueologia de suas práticas. E, muito embora a fotografia aérea tenha sido um dos marcos da Primeira Guerra Mundial, foi apenas no âmbito da corrida espacial e da Guerra Fria entre os EUA e a URSS que aquilo que entendemos por sensoriamento remoto se consolidou.

Em reação ao lançamento do Sputnik II (1957), os EUA lançaram o programa de espionagem Corona, que desenvolveria uma série de satélites para fotografar a União Soviética. Embalados em cápsulas, os filmes entravam em órbita e eram devolvidos à Terra por paraquedas, sendo coletados por aviões equipados com uma espécie de vara. Toda essa parafernália, que hoje parece uma obra do cineasta George Méliès (1861-1938), foi usada de 1959 até 1972 e é a antessala do fim da visão direta, que vivemos desde a década de 1980. A partir daí, com a migração dos sistemas analógicos para os digitais, a imagem passou a ser articulada a sensores, deixando de ser uma prótese compensatória do tempo não vivido e do que já passou, para tornar-se um amálgama de dados variados, como os campos eletromagnéticos não visíveis aos humanos.

Apesar de não enxergarmos, tudo aquilo que vemos reflete e absorve energia eletromagnética do sol. A forma pela qual cada superfície absorve e reflete a radiação identifica particularmente os diferentes objetos ou corpos, e constitui o que os cientistas chamam de “assinatura espectral”. Isso permite o desenvolvimento de uma gama de sensores, com finalidades variadas, para medir a energia de determinados comprimentos de onda. Os sensores utilizados por câmeras térmicas e pelos gun thermometers, popularizados pela covid-19, por exemplo, operam no espectro infravermelho.

Utilizadas em operações militares e em controle de fronteiras, essas câmeras tiveram um vertiginoso aumento de uso com a pandemia do coronavírus. Atreladas a drones, monitoraram Wuhan do alto, e um protótipo associado a alto-falantes foi testado no Recife. Recentemente, a Amazon implantou esse tipo de câmera em seus depósitos para monitorar o contágio entre seus funcionários. Ela funciona como um porteiro eletrônico. Caso o indivíduo esteja com febre, não entra. O corpo transforma-se, assim, na nova senha do novo normal.

Criticados pela relatividade de suas informações em veículos especializados e também na grande imprensa (para quem se interessar, há uma reportagem detalhada sobre o tema no New York Times), a popularização desses dispositivos traz ainda outras questões de ordem política, cultural e estética, relacionadas à naturalização e à opacidade dos sistemas de sensoriamento remoto.

Primeiramente. é preciso levar em conta que sua precisão está associada a um tipo novo de resolução de imagem: a “resolução temporal”. Ela é qualificada pela frequência com que os sensores revisitam e obtêm informações da mesma área. O que indica uma capacidade cada vez maior e mais sofisticada de ler (e armazenar, sabe-se lá em quais servidores) dados sobre funcionários de uma empresa, usuários do sistema público de transporte a caminho do trabalho ou da escola, e por aí vai.

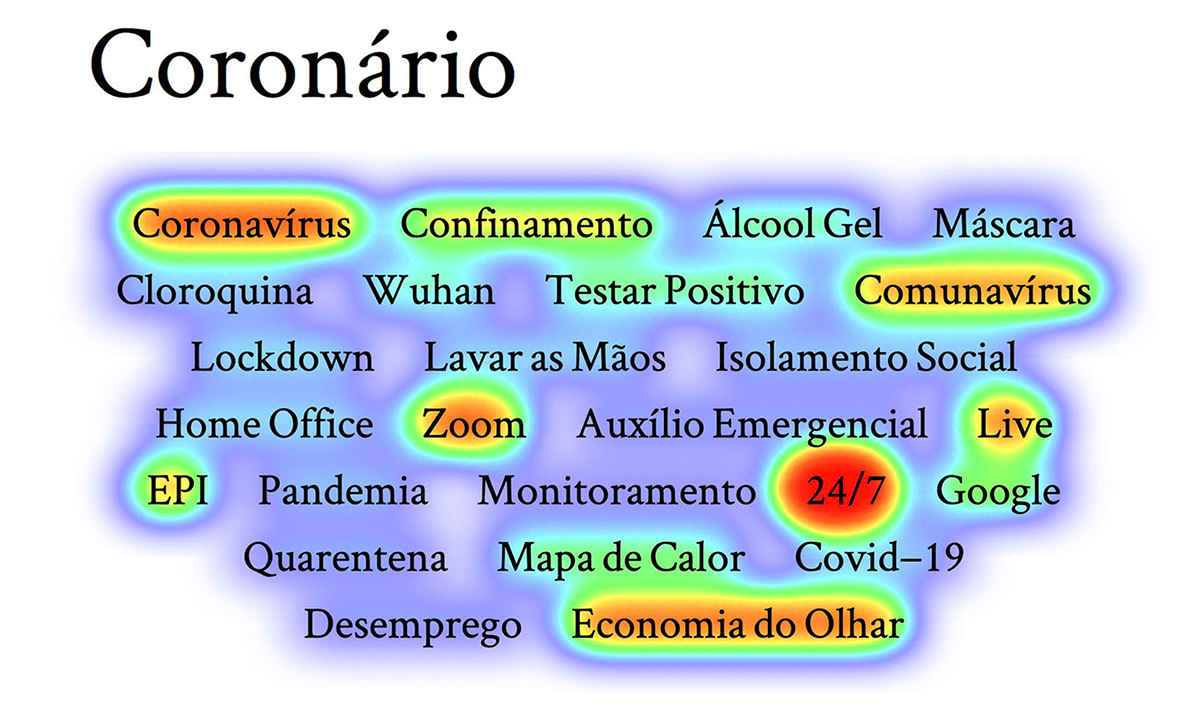

Giselle Beiguelman, Coronário, 2020. Obra de Net Art, comissionada para o Programa IMS Convida, faz um exercício de “vigilância ao vivo”, registrando as interações do público com um ensaio da artista sobre o léxico do coronavírus, em um mapa de calor.

Tudo isso é feito a partir de imagens da fisiologia do indivíduo, vistas por olhos totalmente maquínicos, que escaneiam o corpo e o reconstituem a partir da tradução de inputs eletromagnéticos em pixels que, ao final, em segundos, compõem um retrato “em rosa-púrpura e azulão” do sujeito. Um retrato só pode ser validado em um banco de dados, abrigado em uma nuvem computacional e submetido a alguma inteligência artificial que buscará padrões para eventualmente contribuir para a cura da covid-19. Mas que também podem vir a ser utilizados para outras finalidades. Não sabemos.

Faz parte da “industrialização da prevenção”, diz Virilio, a dinâmica “da previsão, espécie de antecipação pânica que mobiliza o futuro e prolonga a ‘industrialização da simulação’”, em um contexto em que “as contramedidas se constituem em objeto do segredo, da maior dissimulação possível”. E aí está o problema. Não se discute a necessidade de conter a propagação do vírus, mas sim como as estéticas da vigilância domesticam o imaginário, a partir de sua invisibilidade. São essas estéticas que transformam o monitoramento em um procedimento poroso, que adentra os corpos sem tocá-los, sem coerção e sem dor.

Na naturalização dos revólveres travestidos de termômetros e nas câmeras que recolhem a assinatura espectral dos nossos corpos, está contido, portanto, muito mais que a leitura da temperatura. Tais ferramentas trazem à tona, ainda que de forma cifrada por uma ciência militarizada, as pautas de uma óptica algorítmica que é preciso aprender a ver. Porque ela já nos enxerga. ///

Giselle Beiguelman é colunista do site da ZUM, artista e professora da FAUUSP. Assina também a coluna Ouvir Imagens na Rádio USP e é autora de Memória da amnésia: políticas do esquecimento (2019), entre outros. Entre seus projetos recentes, destacam-se Odiolândia (2017), Memória da Amnésia (2015) e a curadoria de Arquinterface: a cidade expandida pelas redes (2015).

+

Leia também no #IMSquarentena uma seleção de ensaios do acervo das revistas ZUM e serrote, colaborações inéditas e uma seleção de textos que ajudem a refletir sobre o mundo em tempos de pandemia.

Tags: câmeras térmicas, Covid 19, estéticas da vigilância, IMS Quarentena, novo normal, termômetro infravermelho, ZUM Quarentena