Tecnologias da ressureição: a vida dos mortos e os mortos-vivos

Publicado em: 21 de setembro de 2023A vida dos mortos

A imagem se afirmou na cultura humana a partir de rituais relacionados à morte. Para entender isso, é preciso, antes, dar conta do modo como os mortos se mantinham presentes na vida cotidiana das sociedades antigas. A memória não era um acervo de lembranças convocadas em momentos de nostalgia, era o dispositivo que permitia aos ancestrais participarem ativamente de momentos cruciais da vida afetiva, social e política de uma comunidade. Como diz Regis Debray, houve um tempo em que “as sociedades eram realmente compostas por um número maior de mortos do que de vivos”. (Vida e morte da imagem, 1992).

Isso acontecia sobretudo em sociedades com as quais o mundo moderno pouco se identifica: as “tribos” que compunham uma Grécia pré-clássica, o cristianismo medieval, povos de lugares e tempos diversos que chamamos muitas vezes de “primitivos”. Nesses contextos, a função da imagem não era recriar por meio da ilusão a aparência da vida, ao contrário, era justamente escavar as aparências para abrir um canal de conexão com dimensões da realidade que não estão ao alcance do olhar.

Conforme Jean-Pierre Vernant, um dos maiores estudiosos da antiguidade grega, a semelhança era um atributo secundário da imagem, às vezes, dispensável para a operação que ela realizava. Apenas em torno do século 5 (agora sim, na Grécia clássica com que tanto nos identificamos), uma teoria da imagem esboçada por Xenofonte e sistematizada por Platão irá reduzir as potências da imagem ao compromisso com a imitação (Mito e pensamento entre os gregos, 1988). Assim a filosofia expulsa a imagem do debate sobre a verdade e a exila no território da ilusão.

Arte

Ainda que oferecessem prazer aos sentidos, essas imagens assumiam funções essencialmente práticas na vida daquelas comunidades. A ideia de arte como produção de objetos autônomos e desinteressados só surgiria séculos mais tarde. Voltados prioritariamente à contemplação, a eficácia desses objetos será medida com frequência por sua fidelidade às aparências captadas pelo olhar. Isso terá consequências.

De um lado, as imagens ritualísticas de outros lugares e de outros tempos serão saqueadas e descontextualizadas. Colocadas em vitrines de museus, elas perdem sua vitalidade e passam a ser contempladas em suas superfícies, deixando ao olhar moderno o sentimento de um realismo mal resolvido, isto é, de certo “primitivismo”. As estátuas também morrem (1953) é o título muito preciso de um documentário realizado por Chris Marker e Alain Resnais sobre o processo de musealização de muitos desses artefatos no movimento de colonização dos povos africanos.

De outro lado, quando as imagens que davam vida aos mortos saem de cena, os artifícios da imitação passam a condenar os vivos a uma rigidez cadavérica. Em seu célebre livro História da arte (1950), Ernst Gombrich observa: “ninguém podia ser mais paciente em sua imitação da natureza do que Van Eyck; ninguém podia saber mais sobre desenho e perspectiva corretos do que Mantegna. E, no entanto, apesar de toda a grandeza e imponência de suas representações da natureza, as suas figuras parecem mais estátuas do que seres vivos. A razão pode ser que quanto mais conscienciosamente copiamos uma figura linha por linha, detalhe por detalhe, menos podemos imaginar que ela se movesse e respirasse”.

A fotografia tem um lugar privilegiado na história das imagens que perseguem a reprodução das aparências. É contra esse realismo mecânico, não tanto contra a técnica da fotografia, que Baudelaire se insurge na famosa crítica escrita em 1859, “O público moderno e a fotografia”, do qual reproduzimos insistentemente dois ou três de seus parágrafos mais raivosos. Mas sabemos que ele soube acolher a fotografia como mediadora de seus afetos. Numa carta enviada à sua mãe, em 1865, ele diz: “gostaria de ter seu retrato. É uma ideia que se apoderou de mim. (…) Mas temo que isso não será possível agora. Seria necessário que eu estivesse presente. (…) Todos os fotógrafos, mesmo os excelentes, têm manias ridículas: eles tomam por uma boa imagem, uma imagem em que todas as verrugas, todas as rugas, todos os defeitos, todas as trivialidades do rosto se tornam muito visíveis, muito exageradas: quanto mais dura é a imagem, mais eles ficam contentes”.

Em A Câmara clara, Barthes também relaciona a fotografia com a morte. Mas seu interesse está justamente no poder que algumas imagens têm de presentificar um passado que é irrecuperável. Em algum momento desse livro, entendemos que sua escrita é motivada pela dor da perda de sua mãe. Ele a vê em diversas fotos, mas é apenas numa delas, a famosa foto do jardim de inverno, que ele sente “a verdade da face” que ele havia conhecido. Essa imagem a mostra quando ela tinha cinco anos, ou seja, com um rosto que não era aquele com que Barthes conviveu. É na diferença – não na reprodução de uma fisionomia familiar – que Barthes reencontra a presença de sua mãe.

Como nossos pais

Há alguns meses, vimos Elis Regina reencarnar ao lado da filha Maria Rita, dentro de uma Kombi, numa propaganda da Volkswagen produzida com tecnologias de deepfake. Como foi dito muitas vezes, o resultado é “perfeito”. Mas é uma perfeição deslocada: o filme mostra um rosto que conhecemos bem dos palcos, como se tivesse encarnado repentinamente num corpo que dirige um carro, flagrado antes que pudesse se dar conta da mudança de ambiente.

Com todos os avanços, o que ainda parece incipiente na tecnologia é sua capacidade de emular a contingência, pequenos ou grandes incidentes que acontecem o tempo todo com todo mundo, e que perturbam nossos padrões de pensamento e de comportamento. Por exemplo, uma dor de barriga que muda a pegada do show de um músico, ou uma nova paixão que imprime em seu novo álbum um estilo que até mesmo os fãs mais assíduos estranham. A Kombi seria justamente esse elemento contingente – como uma dor de barriga ou uma nova paixão – que não parece ter sido considerado pelos algoritmos que ressuscitaram Elis. Tudo bem, a cena é aceitável se a tomarmos como alegoria de uma nostalgia, não tanto como reconstituição de seu corpo e de seus gestos.

Para muitos, ouvir um álbum de Elis era suficiente para mantê-la viva. Mas a imitação perfeita é uma ansiedade própria de sociedades em que a memória se tornou frágil. Prova disso é o modo como, na propaganda, a música perde seu vínculo com a história. Sabemos bem que a canção de Belchior foi composta no período da ditadura. E fala do conflito de gerações e do embate entre forças retrógradas e revolucionárias que se enfrentavam naqueles tempos. Mesmo que Maria Rita represente ali a herança inestimável deixada por sua mãe, o refrão “ainda somos os mesmos”, tão repetido em festas de formatura, tinha originalmente menos a ver com a gratidão aos país do que com a angústia de não sustentar uma luta, de ceder à inércia e ao conservadorismo, de ver desabar a utopia de uma transformação do mundo. Tão duvidoso quanto interpretar a canção como uma homenagem aos pais é traduzir o verso “o novo sempre vem” como um culto às novidades tecnológicas, sejam as que movem a nova Kombi, sejam as que animam o corpo de Elis.

A limitação que esse filme encontra não é um problema da tecnologia, mas do pouco que se espera dela: a reconstituição das aparências. Chegará um tempo em que a inteligência artificial será capaz interpretar as sutilezas de uma canção, de interpretar também as marcas que a história deixou no corpo dos artistas para, então, simular o modo como a realidade atual reverberaria em seu rosto e em suas vozes.

Não se pode responsabilizar o filme por um problema do qual ele é apenas um sintoma. Mas é importante perceber que a dificuldade que a propaganda tem de ler nessa canção a memória que ela porta é análoga à amnésia que permitiu levar ao poder alguém que chama de “revolução” o golpe de 1964, e que gostaria de ver, como ídolo ressuscitado numa Kombi verde e amarela, o Coronel Brilhante Ustra cantando o hino nacional.

Mortos-vivos

A literatura e o cinema de horror sabem bem que trazer os mortos de volta à vida não é bom negócio, mesmo que seja por amor. Um exemplo é o livro O Cemitério (1983), de Stephan King, que ganhou duas versões para o cinema (Cemitério maldito, 1989/2019) e inspirou outros filmes. No livro, uma família – um casal e um filho – descobre nas proximidades de sua nova casa um antigo cemitério de animais, lugar que descobrirão ter o poder de devolver a vida aos bichos que ali são enterrados. Quando o filho morre tragicamente num acidente, seu pai verá nesse cemitério a oportunidade de tê-lo de volta. De fato, ele retornará à casa idêntico em aparência, mas, a cada dia, mais distinto do que havia sido em vida. Logo, seu corpo e sua expressão revelarão aquilo que, de fato, ele é: um morto-vivo que irá assombrar sua antiga casa. A denegação da morte sempre acaba por afirmá-la.

A tecnologia também assume seu papel nesse esforço de ressuscitar os mortos. No episódio “Volto já” (2013) da série Black mirror, uma mulher que acaba de se tornar viúva é inscrita por uma amiga num serviço que permite a ela receber mensagens do marido geradas por inteligência artificial, baseadas no comportamento que ele tinha em vida nas redes sociais. Em princípio, ela resiste, mas o resultado a surpreende. O serviço evolui rapidamente: primeiro, as mensagens ganham voz, e ela pode falar longamente pelo telefone com o avatar de seu marido. Em seguida, ele ganha um corpo físico por meio de um autômato perfeito que a empresa entrega em sua casa. Black mirror não é – ou não era, até a última temporada – uma série de horror, e o futuro distópico para onde as tecnologias apontam costuma ter um tratamento leve, às vezes, cômico. Mas não é preciso dar spoillers para imaginar que essa tentativa de resgatar da morte a pessoa amada não será tão simples. De um lado, a perfeição da réplica se revela artificial, pasteurizada, porque é fiel a um modelo estatístico. De outro, a pessoa que fica também não será a mesma. Vemos ali que o replicante esta sempre um pouco aquém. E a esposa, sempre um pouco além do ponto em que a história de amor deu lugar ao trauma.

A imitação como monumento

Walter Benjamin lembra que os adivinhos enxergavam semelhanças entre a vida das pessoas e certas formas da natureza (as estrelas, por exemplo), analogia que lhes permitia ler o futuro. A semelhança a que Benjamin se refere é, como ele diz, “extrassensível”, algo que nunca se resolve de imediato e apenas com o olhar. Quando os humanos passam depositar as fichas do futuro em réplicas de si mesmo, pensadas a partir de uma semelhança literal, temos aí uma arrogância e uma fragilidade.

Arrogância, porque a imitação do corpo e da inteligência humana é uma espécie de culto que prestamos a nós mesmos. Fragilidade, porque esse desejo de sobrevivência pela réplica traz, em suas entrelinhas, a hipótese de nossa desaparição. O corpo e a inteligência artificiais são monumentos dedicados aos humanos e à sua pretensa perfeição. Mas monumentos são, por tradição, imagens dedicadas aos heróis mortos.

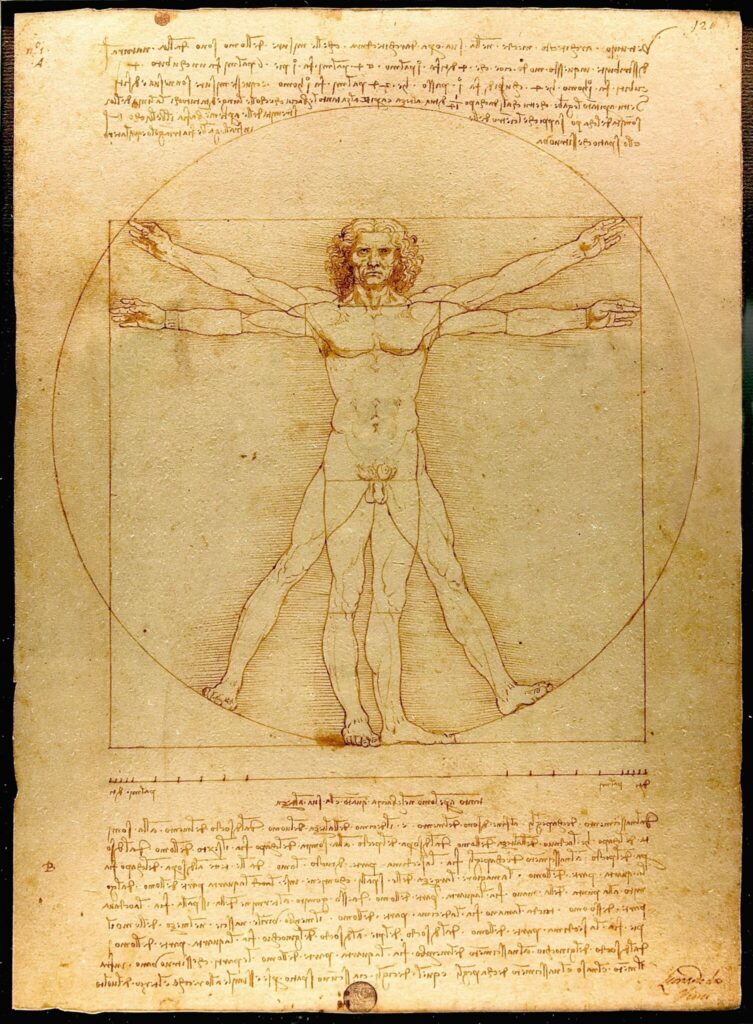

As estatísticas estão para a inteligência artificial como a geometria estava para a pintura renascentista: são artifícios que a cultura humanista encontra para idealizar os seres que a produziram. A representação perfeita será, então, aquela que coincide com essa humanidade inventada pela matemática. Mas há uma diferença: enquanto a geometria era entendida como expressão limite de uma harmonia da natureza, a estatística representa um comportamento médio – ou uma inteligência média, ou uma criatividade média – que permite ao humano médio se identificar com essa ideia de perfeição.

Mas há também na tecnologia espaço para a alteridade. Quando a imitação investe na duplicação perfeita de algo ou de alguém que chamaríamos de “outro”, também aí a diferença se coloca a serviço de um gozo narcisista. Porque, nesses casos, os robôs providos de alteridade assumem com frequência o papel de corpos a serem estuprados, de pets, de escravos ou, na melhor das hipóteses, de amigos de quem se pode exigir, sem culpa, uma capacidade inesgotável e incondicional de escuta. E, dessa arrogância, surge um outro fantasma que também encontramos na literatura e no cinema: o medo de que as máquinas se revoltem contra seus criadores.

Para serem fiéis aos humanos, não à sua idealização, as tecnologias da imitação precisarão incluir em alguma das linhas de sua programação um comando de humildade. Precisarão incluir em sua lógica os erros, os acasos, as contingências que atravessam nosso caminho; também as dúvidas, as contradições, as irracionalidades, as rupturas que o sujeito faz consigo mesmo. Enfim, precisarão acolher essa coisa demasiadamente humana que é a imperfeição: o desvio, o dissenso, o lapso de funcionalidade que é o que nos torna falíveis, mas que também permite a criatividade.

Conto de fadas

Em Conto de fadas (2022), o diretor russo Alexandr Sokurov nos convida a entrar num purgatório dantesco, onde encontramos Hitler, Mussolini, Stalin e Churchill vagando e dialogando, trocando farpas, destilando seus ódios, debatendo seus projetos políticos e repassando seus feitos históricos, cada um em seu próprio idioma. Jesus Cristo e Napoleão também fazem aparições eventuais.

A paisagem é instável e apocalíptica, produzida com animações e efeitos inspirados nas gravuras de Gustave Doré e nas pinturas de Hubert Robert. O resultado é exuberante e, num certo sentido, realista, não porque imite uma paisagem que já tenhamos visto, mas porque, com muitos efeitos e movimentos aberrantes, dá uma forma bem ajustada ao temor que a tradição cristã tem do inferno.

Ali, assim como em Dante, as almas estão dotadas de corpos. Reconhecemos as fisionomias dos personagens, seus trejeitos e até seus tradicionais uniformes. Para colocá-los em cena, Sokurov recorreu a fotografias e filmes de arquivo, que serão reanimados por tecnologias de deepfake. O filme não deseja competir com os olhos: ele assimila desfoques, distorções de perspectiva, movimentos descompassados e, com isso, compõe a estética bem ajustada ao lugar e aos personagens que mostra.

O resultado é surpreendente porque Sokurov não deseja fazer pessoas mortas parecerem vivas, ao contrário, quer mostrá-las como aquilo que são: líderes históricos vivendo suas vidas de mortos. Os defeitos fazem sentido porque, ainda que permaneçam vaidosos, são corpos decadentes, aberrantes, malcheirosos, dessincronizados de si mesmos. E mesmo que sejam incapazes de sentir culpa, mesmo que se esforcem por manter suas posturas altivas, eles carregam o peso de seus feitos. Reproduzindo no filme algumas falas reais encontradas em documentos e gravações, o diretor acaba por construir diálogos que se tornam cômicos, porque desnudam o egocentrismo desses personagens.

Sokurov não confunde a memória com um ilusionismo vulgar. Justamente porque seu cinema tem a história como questão chave, ele sabe que é preciso não invocar em demasia esses personagens, é preciso não cultivar e não cultuar suas aparências. Se as tecnologias ainda não estão prontas para restituir a vida daqueles que amamos, ao menos, seus defeitos representam com precisão os corpos daqueles que devem permanecer mortos em seus infernos. ///

Ronaldo Entler é pesquisador, crítico de fotografia, professor e coordenador de pós-graduação da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP (SP). Edita o site Icônica.