Arte índia

Publicado em: 9 de junho de 2016O crítico de arte, pesquisador e curador pernambucano Moacir dos Anjos estreia coluna bimestral no site da ZUM.

Aqui se parte da constatação de um fato que é regra não dita, consideradas as exceções que a confirmam: a arte brasileira contemporânea – incluindo-se aí, evidentemente, a fotografia – ignora a presença indígena no país e o que hoje ela significa para aqueles que o habitam. Trata-se de produção artística que se afirma como singular sem levar em conta, mesmo no mais elástico de seus cálculos especulativos, as construções simbólicas de povos nativos das terras que se tornaram o Brasil. Produção que tampouco considera as especificidades da presença desses povos na teia social e política do país de agora, representada, tenham ou não consciência disso seus artífices, através da invenção continuada de imagens. Construções simbólicas e inserções sociopolíticas que nunca são contadas nas elaborações que ajuntam acontecimentos e estabelecem seus nexos causais para explicar ou demonstrar o que distinguiria a produção brasileira em artes visuais dentre as tantas feitas em outros cantos. Nem que fosse para descartá-las, em seguida, como desimportantes ou inapropriadas.

Não há nada de natural nessa ausência. Tampouco ela é fruto de uma desatenção deliberada dos artistas. É uma falta que espelha o lugar concreto e simbólico de sobras ao qual os povos indígenas são destinados no Brasil. Destinação que não é recente, sendo antes desdobramento atual de relações fundantes do processo de colonização do país. Também não há razão inversa, contudo, que exija a indefinida continuidade desse apagamento ou exclusão do que é próprio da história desses povos em quase todo espaço de representação sensível, incluindo o campo das artes visuais. Se há motivos plausíveis para justificar que esse campo tenha se voltado, por um período longo, prioritariamente para seus originais desenvolvimentos estético-formais, talvez não seja mais possível, para os artistas de fato contemporâneos de seu tempo, ignorar a existência de uma questão indígena no Brasil.

Falar de questão indígena neste país não é coisa descomplicada, dada a diversidade dos processos de contato desencadeados desde o início da colonização europeia em terras já habitadas por outros povos. Ao menos um de seus possíveis sentidos se impõe, entretanto, como comum a praticamente todas as etnias e grupos indígenas originários daqui, a despeito das estratégias de escamoteamento de fatos e de baralhamento de causas que existiram e ainda perduram em relação ao assunto. Sem prejuízo a outros significados que possa acolher, a expressão “questão indígena” condensa uma história longa e continuada de roubo, agressão e silenciamento, protagonizada tanto por agentes particulares como por representantes do Estado. Como resumiu uma vez Ailton Krenak, os povos indígenas são “remanescentes de uma guerra de colonização”, “sobreviventes de uma guerra de ocupação”. Guerra essa que, de tantos modos, está ainda em curso.

Existem muitos fatos que encapsulam, sinteticamente, a questão indígena no Brasil. Vários deles, todos contundentes, estão registrados no agora bastante conhecido Relatório Figueiredo, levantamento minucioso sobre a atuação do Estado brasileiro junto aos povos indígenas realizado em 1967 e que, dado como acidentalmente perdido em um incêndio, foi reencontrado praticamente intacto 45 anos depois. Nesse impressionante documento, há detalhados relatos de roubo, tortura, aprisionamento ilegal, envenenamento, contaminação intencional, bombardeio de aldeias, assassinato de lideranças, escravização e massacres. Crimes cometidos por entes privados e públicos, em conluios clandestinos ou frutos de decisões oficiais. São atos de violência como o que ficou conhecido como o Massacre do Paralelo 11, quase um sumário da barbárie que permeia essa guerra de ocupação e que foi assim descrito no relatório da Comissão Nacional da Verdade, em seu capítulo sobre as Violações de Direitos Humanos dos Povos Indígenas:

“Em outubro de 1963, foi organizada uma expedição, planejada por Francisco Amorim de Brito, encarregado da empresa Arruda, Junqueira e Cia. Ltda., a fim de verificar a existência de minerais preciosos na região do rio Juruena. A expedição era comandada por Francisco Luís de Souza, pistoleiro mais conhecido como Chico Luís. O massacre teve início quando um grupo Cinta Larga estava construindo sua maloca e Ataíde Pereira dos Santos, pistoleiro profissional, atirou em um indígena. Em seguida, Luís metralhou os índios que tentavam fugir. Os pistoleiros ainda encontraram uma mulher e uma criança Cinta Larga vivas. Chico Luís atirou na cabeça da criança, amarrou a mulher pelas pernas de cabeça para baixo e, com um facão, cortou-a do púbis em direção à cabeça, quase partindo a mulher ao meio”.

Esta é a questão indígena no Brasil. E suas causas não poderiam ser mais óbvias: o interesse pelas terras que pertencem aos povos indígenas por direito e às quais os povos indígenas por sua vez pertencem, de acordo com suas cosmogonias ancestrais. Interesse pelos minérios que elas guardam, pelas águas que as cortam, pelas árvores que as cobrem, pelo potencial econômico de sua biodiversidade e por serem potencial território para plantio de grãos. É esse interesse patrimonialista e fundiário que, cego e violento, tem dizimado povos inteiros originários dessas terras que são hoje o Brasil. E os chamados poderes públicos têm sido, no mínimo, coniventes com esse processo, quando não o promovem ativamente ao implementarem, a todo custo, como é o caso nas décadas recentes, obtusas políticas desenvolvimentistas, tratando os povos indígenas como obstáculos a serem removidos de seus lugares de vida para que se alcance, pela exploração econômica e predatória dessas terras, a suposta redenção econômica do país.

É evidente que são muitas as dimensões dessa questão, e não cabe tratá-las em detalhe ou mesmo enunciá-las todas aqui. Mas é importante lembrar que ela permanece, hoje como antes, irresolvida. Permanência que está implícita em uma delicada operação artística realizada por Cildo Meireles em dois momentos distintos. Em 1978, o artista fez um trabalho chamado Zero Cruzeiro, imitação detalhada de uma cédula da então moeda nacional que de um lado trazia impressa a figura de um louco e do outro a figura de um índio. Em 2013 – 35 anos e cinco moedas nacionais diferentes depois (Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real e Real) –, Cildo Meireles reeditou o trabalho, agora como Zero Real, e de novo as efígies da nota são as figuras de um louco e de um índio, confirmando o valor nulo que a sociedade brasileira ainda atribui àqueles que desafiam o que é supostamente normal e àqueles que trazem no corpo a memória da desmedida violência colonizadora, que o tempo inteiro se atualiza e se quer naturalizar.

Por ser duradoura e aberrante, não é razoável ou justificável que a questão indígena no Brasil permaneça quase totalmente à margem do campo de representações visuais produzidas pelos artistas do país. Não que inexistam aqueles que dedicam seus projetos criativos quase que integralmente a tal questão, como demonstram as trajetórias de Bené Fonteles, Claudia Andujar ou Maria Thereza Alves. E é certo que há também artistas que, embora dividindo seu interesse entre vários assuntos, produziram ou ainda produzem conjuntos de trabalhos que demonstram uma atenção e um cuidado extremos ao que essa questão implica. É o caso, entre alguns mais, de Anna Bella Geiger, Armando Queiroz, Cildo Meireles, Lygia Pape, Miguel Rio Branco, Paulo Nazareth e Thiago Martins de Melo. Mas por serem vozes minoritárias em meio a um eloquente silêncio que as cerca, é provável que o ruído que produzem não consiga se transformar, por seus próprios meios, em discurso articulado e público. Associadas aos muitos gestos políticos que, avolumados em anos recentes, querem afirmar danos infligidos aos povos indígenas e exigir sua reparação, essas obras podem talvez constituir, contudo, o núcleo de uma arte brasileira contemporânea índia. Uma arte que seja afetada por uma guerra de ocupação que está longe de ser terminada e que dela participe, com solidariedade e empatia, a partir de suas próprias capacidades. E que mereça ser chamada de índia por levar a sério as implicações dessa adjetivação estranha a ouvidos e olhos embranquecidos demais. Mais do que mero desafio, ampliar a presença de uma arte índia no Brasil é um urgente imperativo ético.

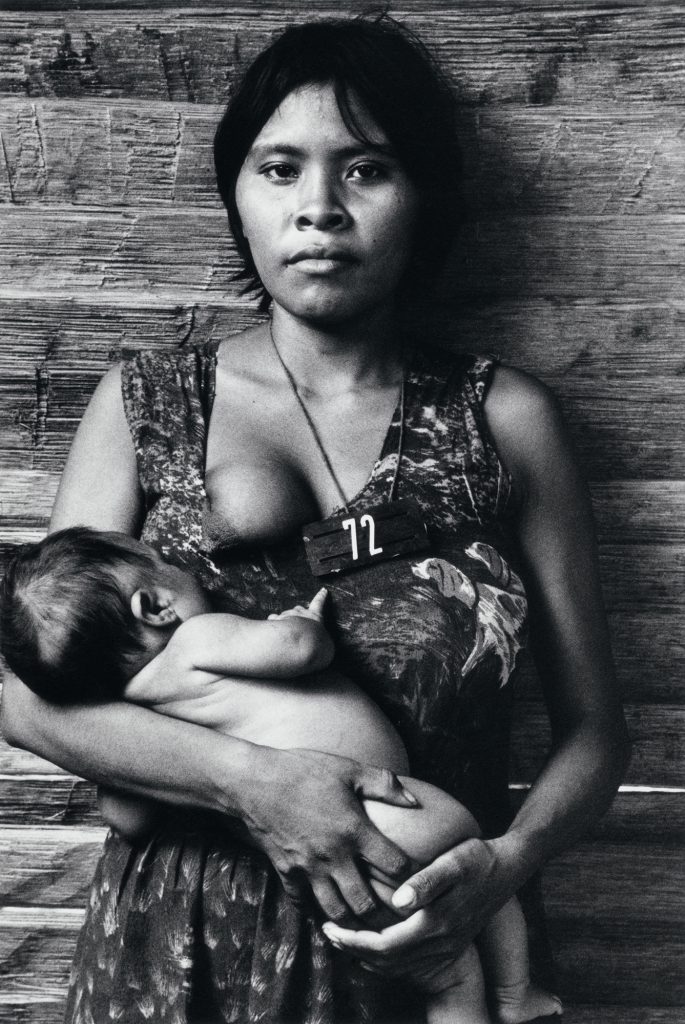

As fotografias que compõem a série Marcados, de Claudia Andujar, são exemplares do que se chama aqui de uma arte índia. Realizadas entre 1981 e 1984, elas foram originalmente impressas em formato pequeno para identificar centenas de índios Yanomami em fichas médicas individuais, parte do esforço voluntário da artista e de dois jovens médicos para vaciná-los e acompanhá-los ao longo do tempo que fosse preciso. Foi uma resposta possível e quase desesperada diante do grande aumento da incidência de doenças graves nas aldeias daquele povo a partir de finais da década anterior, resultado da chegada, nas terras onde viviam, de milhares de homens brancos ocupados em construir estradas ou em extrair minérios ilegalmente. Chamam a atenção, nas fotografias da série, as placas com números que os Yanomami carregam no peito, forma encontrada pela artista para imediatamente associar as imagens de cada um deles aos seus dados cadastrais, posto que nomes próprios e estáveis eram então estranhos às maneiras de destacar-se diferenças entre os membros daquelas comunidades. O que poderia ser entendido, em um primeiro exame das fotografias, como gesto de violência simbólica contra populações indígenas, revela-se, na verdade, como estratégia de luta pela salvação de povos ameaçados. É somente em meados da década de 2000 que uma parte dessas imagens é impressa em formatos maiores e deslocada de sua destinação restrita e inicial – o campo médico – para um espaço mais amplo e definitivo – o chamado campo da arte –, ganhando um nome que as agrega e atualizando, através de estratégias de exposição, os motivos que levaram à sua realização anos antes: resistir às agressões, sempre renovadas, contra os Yanomami.

Também o trabalho que o artista e ativista Bené Fonteles realizou, no início de 1996, na praça dos Três Poderes, em Brasília, é exemplo do tomar a sério a questão indígena no país. Na companhia de representantes do Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil e de alguns poucos parlamentares, fez intervenção contra um decreto – recém-assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso – que permitia a contestação judicial da demarcação de reservas indígenas no país. Como culminância do ato, pôs um cocar Karajá sobre a cabeça da escultura que, situada em frente ao Supremo Tribunal Federal, representa a Justiça. Dotou-a, além disso, de arco e de flechas, como que convocando-a, simbolicamente, para alinhar-se com os índios em sua luta. Na ocasião, ainda leu, na qualidade de coordenador do Movimento Artistas pela Natureza, um manifesto pela revogação da referida medida, responsabilizando o presidente e seu ministro da Justiça “por cada palmo de terra roubado dos povos”. Passadas duas décadas, as fotografias que registram o evento, de autoria de Iêda Cavalcante, permanecem não somente como memória daquele gesto situado entre a arte e a política, mas, principalmente, como instrumento para lembrar, por meio do estranhamento que causa a Justiça simbolicamente adornada como um índio, o quão desigual ainda é a partilha de direitos no Brasil.

Estes, porém, como outros que poderiam ser aqui lembrados, são conhecidos trabalhos de exceção frente à regra geral de não enfrentamento da questão indígena pela arte brasileira contemporânea. Mas não são somente os artistas visuais que, como produtores de visibilidades, são pouco atentos a essa questão no país. É quase um escândalo que assunto de tamanha importância na história do Brasil (tanto a mais remota quanto a mais recente) tenha sido e ainda seja tão pouco investigado, discutido e incorporado nas instituições que integram e definem o chamado meio das artes visuais. Sejam privados ou pertencentes à esfera pública, museus, centros culturais e galerias, bem como seus profissionais de curadoria e pesquisa que são tão pródigos e dinâmicos em outros aspectos e temas, não se mostram suficientemente animados a tornar manifesto um dos traços mais marcantes e violentos da vida contemporânea no país.

É verdade que tem havido, com crescente frequência, a inclusão de artefatos indígenas em exposições de artes visuais, em aparente tentativa de avizinhar dois campos de criação física e simbólica que já por muito tempo ocupam um conflituado território comum. Essa aproximação é quase sempre feita, entretanto, em termos puramente formais, submetendo as produções de origem indígena aos códigos de entendimento que regem a feitura e a recepção da arte contemporânea nacional. É exemplar desse reducionismo e subordinação de significados a recorrente justaposição de desenhos e pinturas presentes em tecidos e corpos indígenas a outros pertencentes a uma tradição abstrata e geométrica cara ao cânone artístico brasileiro. Implícita nessa associação está usualmente a ideia – afirmada de modo claro ou subliminar – de que as construções indígenas justificam e antecipam, de alguma maneira, a centralidade da vertente construtiva na história da arte do país. Como corolário dessa formulação, a produção dos povos nativos é esvaziada de sua singularidade e lida através de um olhar que, embora muitas vezes amoroso, ainda é o olhar pretensamente superior do estrangeiro.

Problema bem maior que este, todavia, é a quase ausência de marcas de conflito mesmo nas raras vezes em que o meio das artes do Brasil faz referência aos povos nativos. Como se a relação entre colonizadores e colonizados no país não tivesse sido e não continuasse sendo caracterizada por violências dos mais diversos tipos. Como se a mestiçagem não fosse marcada, desde sua origem, pela prática do estupro. Como se a política que regia e rege o contato entre o branco e o índio não fosse, em última instância, a do extermínio simbólico e físico do segundo.

E é emblemático do quase desdém do meio das artes brasileiro com a história de brutalidades que define o processo colonizador no país o fato de uma das esculturas públicas de maior visibilidade da cidade de São Paulo ser uma homenagem aos Bandeirantes, notórios caçadores e assassinos de índios durante os primeiros séculos de ocupação europeia nas terras que se tornaram o Brasil. Encomendado pelo Governo de São Paulo ao artista modernista Victor Brecheret e inaugurado em 1954, o Monumento às Bandeiras é alvo recorrente de ativistas indígenas e simpatizantes, que o picham, o depredam e protestam em frente a ele por considerá-lo, com razão, acinte à memória de tantos índios massacrados pelos Bandeirantes. Em uma das ocasiões em que a escultura foi coberta de tinta e de frases acusatórias contra aqueles celebrados ali, Jimmie Durham, artista de etnia Cherokee nascido nos Estados Unidos, escreveu um texto chamado “Vandalismo”, em que dizia:

“Os bandeirantes escravizavam, estupravam, matavam índios, roubavam a terra e faziam monstruosidades com sua prole. Se eles o faziam com uma alegre cordialidade, tanto pior. Tanto mais horrível. Se eles, no seu tempo, se sentiam inocentes – muito mais horrível ainda. Mas os seus admiradores de hoje não são inocentes. A burrice jamais é inocente. […] O prefeito de São Paulo deveria dar um prêmio – e também mais sprays – ao artista que fez a intervenção no monumento sem graça de Victor Brecheret.”

Mais assombroso ainda, por ter ocorrido em 2014 – coincidentemente, também em São Paulo –, foi o fato de um dos organizadores de exposição de arte contemporânea que reunia alguns dos mais destacados artistas brasileiros tê-los chamado, no texto de abertura do catálogo da mostra (bem como aos colecionadores e curadores de arte que se destacam no país), de “novos Bandeirantes”, querendo com isso elogiá-los. Querendo com isso dizer que, valendo-se de suas capacidades criativas, esses artistas e demais profissionais da arte seriam os desbravadores de um novo Brasil. Mas ocultando, mais por ignorância do que por má-fé (embora nenhum dos dois motivos sejam nesse caso desculpáveis), o que os Bandeirantes significaram e significam para uma parcela da população brasileira. Sem sequer se dar conta, além disso, de que os verdadeiros Bandeirantes contemporâneos atuam ativamente em outros ramos, fazendo o que for necessário e sem medir consequências, tal como o faziam seus antepassados simbólicos, para alcançar seus objetivos. A diferença desses para seus congêneres antigos é que muitos deles, hoje, plantam soja, expulsando, com ajuda policial ou de força armada privada, os índios que insistam em manter-se nas terras que desejam ocupar. Já outros se dedicam aos negócios das minas, deixando vez ou outra escorrer, por rios e terras (inclusive as habitadas por povos indígenas), lama contaminada que mata e torna o mundo mais frágil. Outros ainda, talvez mais discretos, são somente os beneficiários indiretos de várias dessas tramas violentas, e eventualmente até colecionam arte.

É necessário, por isso e por muito mais que não cabe aqui, que as instituições de arte do Brasil se tornem, também elas, índias. Somente assim o Monumento às Bandeiras deixará de ser festejado como um marco asséptico da história da escultura no país incluído em desinformados roteiros turísticos. Apenas instituições de arte índias serão capazes de inscrever, nas descrições dessa e de outras esculturas e pinturas assemelhadas em seus temas, o fato inequívoco de que celebram o genocídio indígena que houve no passado e que ainda acontece, transformado, no país. Somente um meio das artes atravessado pela questão indígena poderá fazer com que se torne impensável querer comemorar a inventividade dos artistas brasileiros chamando-os de matadores de índios.

PS: Este texto é, também, uma autocrítica.///

Moacir dos Anjos é crítico de arte. Pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, foi curador da 29ª Bienal de São Paulo em 2010. Publicou ArteBra Crítica: Moacir dos Anjos (2010) e Local/global: arte em trânsito (2005), entre outros volumes e ensaios em livros.

Tags: arte, Brasil, indígena, índios