A fisionomia genérica do crime

Publicado em: 18 de junho de 2021

Inteligência

Os sistemas de coleta e análise de informações que apoiam decisões de guerra e investigações policiais são conhecidos pelo simpático nome de “inteligência”. Eles trazem a promessa de intervenções mais justas, cirúrgicas, pouco sangue derramado, sequelas mínimas. As tecnologias da imagem e da comunicação não são apenas úteis a esse campo: conforme a tese de Paul Virilio, antes de encontrar seus lugares na vida cotidiana, muitas delas nasceram ou alcançaram sua eficiência como tecnologias de guerra (Guerra e cinema, 1991).

Essa inteligência não é apenas racionalista e abstrata, ela se traduz em ações. De um lado, uma prática de observação e coleta de informações: vigílias, quebra de sigilos, infiltração de agentes, jogos de sedução e, às vezes, uma chantagem ou negociação feita um pouco à margem da legalidade. De outro, uma aplicação corretiva: a intervenção nos meios que viabilizam o crime, nos canais de comunicação, no fornecimento de armas, nas fontes de financiamento e, em último caso, um sequestro, um tiro certeiro, uma explosão bem controlada. São licenças poéticas (poiesis quer dizer fazer, um fazer criterioso) que concedem a essa inteligência grande poder operacional. A violência, quando necessária, se caracteriza por certa plasticidade, por ser orquestrada e executada com refinamento. Não é à toa que essas ações encontram um lugar privilegiado no imaginário estetizado dos filmes de ação.

Para uma polícia que só se realiza em sua vocação repressora, essas sutilezas não bastam: é preciso dar à inteligência uma licença mais ampla, menos poética, para que ela permita o gozo da autoridade. Porradas, choques, afogamentos, estupros são aceitáveis para garantir a informação necessária. E, para restabelecer a ordem, tiros e explosões menos controlados, ostentação de arsenal bélico e de cadáveres, num espetáculo que deve servir de exemplo.

Corpos intercambiáveis

Em maio deste ano, os trabalhos de inteligência da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) resultaram em 21 mandados de prisão contra acusados de aliciar menores para o tráfico, no bairro do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Foram mobilizados duzentos agentes, dois veículos blindados e dois helicópteros. Toda inteligência se dissolve quando um arsenal desse porte é confrontado com o tráfico. O saldo foi a morte de 27 pessoas da comunidade e um policial. Foi a operação mais letal já realizada no município, e entidades ligadas à defesa dos direitos humanos falam em extermínio.

Segundo o delegado Pedro Bittencourt, responsável pelo inquérito, os trabalhos de investigação e inteligência partiram de fotografias postadas por esses 21 suspeitos em suas redes sociais, nas quais se exibiam portando armas de fogo. É provável que o inquérito considere outras evidências. Mas, nas entrevistas concedidas pela polícia, chama a atenção o destaque dado a essas postagens, como se as fotos coletadas, por si só, constituíssem prova suficiente dos crimes apontados, e como se justificassem a letalidade da operação. De um lado, surpreende a confiança que a polícia deposita nas imagens auto-idealizadas das timelines. De outro, não surpreende o fato de que retratos de pessoas portando armas, muito em voga nos últimos anos, sejam interpretados de modos bem diferentes, conforme elas residam na comunidade do Jacarezinho ou num condomínio da Barra da Tijuca.

Mas o espetáculo tem sua eficiência: solidário à versão da polícia, o programa Cidade Alerta, da TV Record, exibiu algumas dessas imagens presumindo muito naturalmente a culpa dos retratados. No final das contas, há certa confiança no fato de que o cidadão de bem saberá reconhecer uma paisagem, uma postura e um rosto que são típicos de um criminoso.

Das pessoas que eram “objetos” dos mandados de prisão, apenas três foram detidas, outras três foram mortas na ação. Os demais alvos circunstancialmente encontrados e abatidos foram prontamente classificados como criminosos. Para justificar a violência da ação, a polícia civil elencou uma lista de crimes associados a eles que, segundo a OAB, sequer estavam sendo investigados naquele inquérito. Apesar das fotos, das informações levantadas, de toda inteligência, o que a polícia encontrou no Jacarezinho foi um crime genérico praticado por um criminoso genérico, cuja fisionomia é bem conhecida e intercambiável. A operação foi considerada bem-sucedida porque, mesmo localizando poucos dos rostos procurados, tirou de cena outros tantos equivalentes.

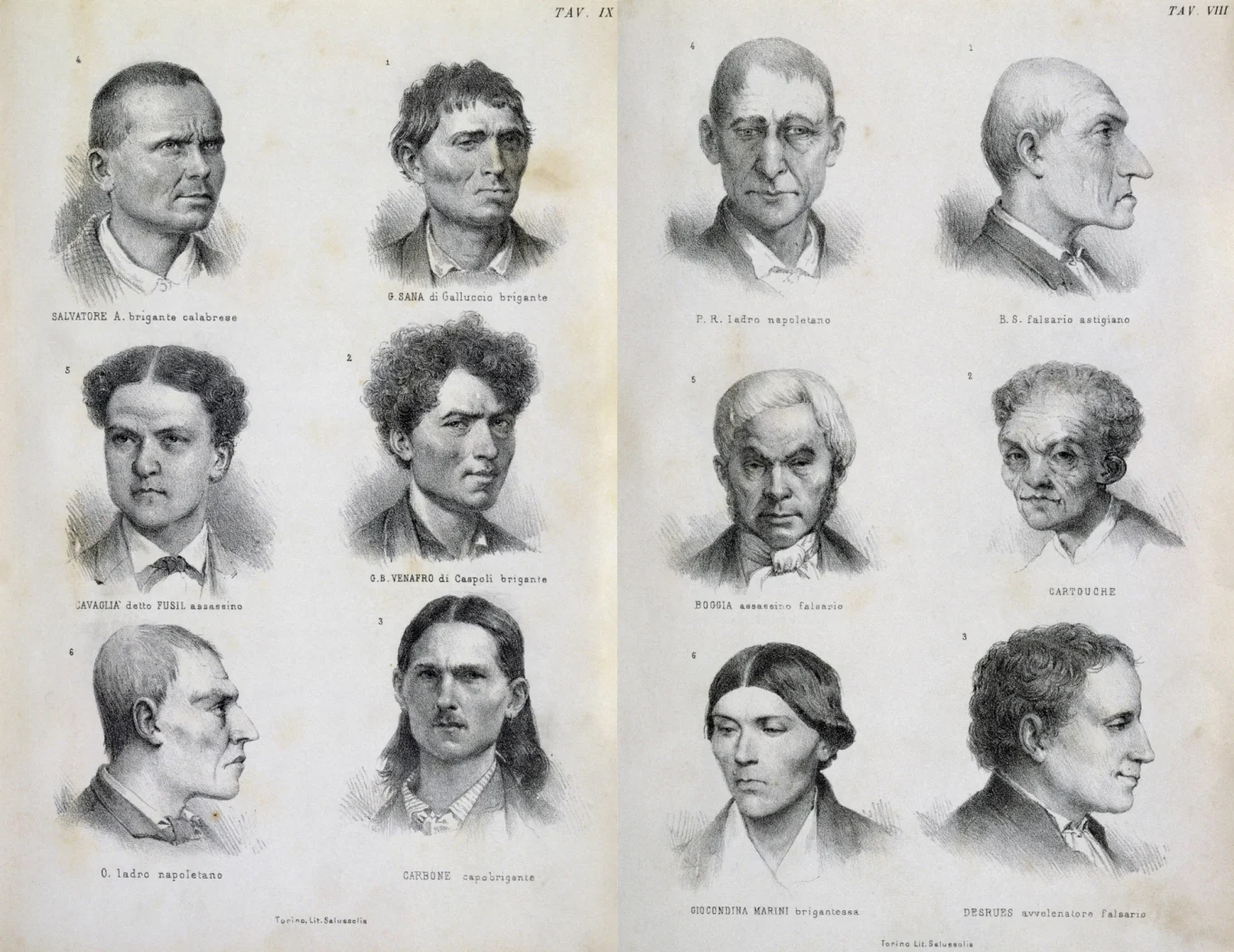

A fisionomia ideal do criminoso vem sendo perseguida de forma metódica há muito tempo. No final do século 19, o médico italiano Cesare Lombroso (1835-1909) já havia argumentado, a partir de milhares de retratos de criminosos e uma rigorosa análise antropométrica, que o comportamento delinquente inato tinha forte componente racial. Segundo ele, a grande incidência de crimes em certas regiões da Itália era consequência de uma acentuada presença africana e oriental. Também detalha características corporais de criminosos em geral que, segundo ele, coincidem com traços observados no “selvagem” e nas “raças de cor” (O homem delinquente, 1887). Mais pragmático e menos preocupado com as razões que levam ao crime, Alphonse Bertillon (1853-1914), célebre chefe do Serviço de Identificação do Departamento de Polícia de Paris, foi o responsável pela inserção da fotografia e da antropometria nas rotinas de investigação policial. Com a afirmação de seu método, a polícia construiu uma base de dados que permitia identificar com muito mais facilidade criminosos reincidentes. Foi ele que estabeleceu o padrão dos mugshots (chamado originalmente de bertillonage), retratos de frente e de perfil ainda hoje usados pelas polícias de todo o mundo. No final de sua vida, Bertillon se rendeu, um pouco a contragosto, ao sistema de identificação por impressões digitais, a dactiloscopia. A investigação se tornava mais precisa, mas menos espetacular e comovente do que aquelas baseadas nas fisionomias dos criminosos.

Ainda hoje, esses catálogos de criminosos são úteis para a polícia. Essencialmente compostos de pessoas negras, não faltam no Brasil exemplos do retrato genérico que eles constroem. Em 2016, a foto do frentista Cláudio Oliveira foi parar no catálogo de suspeitos que atuavam na região de São Gonçalo e Niterói, no estado do Rio. Desde então, ele foi reconhecido por vítimas de crimes e processado quatorze vezes, sendo absolvido em treze delas. Na única ocasião em que foi condenado, a vítima admitiu ter se equivocado ao vê-lo pessoalmente na audiência. Mas a juíza do caso considerou o reconhecimento fotográfico mais confiável. Cláudio cumpriu dois anos da pena em regime fechado, outros dois no semiaberto, e um último ano em liberdade condicional. Trabalhando hoje como motoboy, ele usa fotografia contra a fotografia: faz selfies várias vezes ao dia para provar onde esteve, com a esperança de poder contestar os próximos reconhecimentos (UOL, 28/05/21). Essa vigilância auto-imposta tenta se antecipar àquilo que já é prejulgamento. Algo equivalente à regra que, no século 18, exigia que negros andassem à noite pelas ruas de Nova York portando uma lanterna, para que pudessem merecer alguma presunção de honestidade (Simone Browne, Dark Matters, 2015). Para Cláudio, essa é uma estratégia de redução de danos que substitui a violência física intermitente por uma violência simbólica contínua.

Inteligência artificial

Para dar mais precisão e agilidade à identificação de criminosos, tecnologias de reconhecimento facial baseadas em inteligência artificial já estão em uso em muitos países. O sistema pode, por exemplo, cruzar dados sobre criminosos procurados com imagens captadas por câmeras de segurança em grandes eventos. Ou pode procurar em bases de dados mais amplas – registros civis ou postagens nas redes sociais – pessoas flagradas por câmeras em cenas de crimes. Esses recursos, chamados no Brasil de “cerca eletrônica”, exigem processar dados em massa, esbarrando em questões éticas e legais a respeito da privacidade dos dados. Mas há também um problema sério de eficiência que reforça preconceitos instituídos.

Em 2020, ao verificar a base de carteiras de habilitação de Detroit, o sistema apontou Robert Williams como sendo o assaltante registrado pelas câmeras de segurança de uma loja de relógios de luxo. Um funcionário da empresa de segurança que presta serviços para a loja, e que não estava no local no dia do roubo, confirmou a identificação. Williams foi solto no dia seguinte, após a polícia admitir a possibilidade de erro. Outros casos semelhantes de “falso positivo” foram notificados nos EUA, sempre com pessoas negras.

Desde 2019, a tecnologia tem sido utilizada em vários estados brasileiros, com resultados que apenas reforçam uma realidade já conhecida. Segundo reportagem do site Intercept Brasil, 90,5% dos presos por esse tipo de monitoramento são negros. No Rio de Janeiro, nos primeiros dias de uso do sistema, uma mulher inocente foi confundida com uma pessoa procurada pela justiça que, no entanto, já estava presa havia quatro anos. As falhas dessa tecnologia experimental são agravadas pelo fato de que a polícia não consegue cruzar informações mais óbvias e pontuais. Mas a tecnologia, por si mesma, traz outras brechas para a injustiça.

A maioria dos produtos disponíveis no mercado permite ao usuário escolher o grau de precisão do reconhecimento facial. O problema é que os níveis máximos de acuidade retornam um baixo número de resultados positivos que não justificaria os altos investimentos. Para certos fins, a eficiência do sistema é calculada mais em termos de produtividade do que de precisão. Como agravante, os problemas de acuidade afetam prioritariamente as pessoas negras. Não faltam exemplos. Em 2009, um vídeo viralizou nas redes ao mostrar que o sistema de face tracking das câmeras que equipavam computadores HP não se comportava do mesmo modo quando enquadrava dois colegas de trabalho, uma branca e um negro.

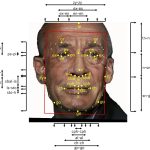

Mais de dez anos depois desse caso poderíamos supor que o problema já estivesse resolvido. Mas Joy Buolamwini, pesquisadora do MIT, observou algo semelhante: dois sistemas testados não foram capazes de detectar seu rosto, e outros dois a identificaram como homem. Assim nasceu a motivação para seu projeto Gender Shades, em que analisa de forma sistemática o comportamento de algoritmos de reconhecimento facial comercializados por empresas renomadas. Sua pesquisa concluiu que, com o algoritmo da IBM e da Face++, o erro de identificação de gênero pode ocorrer em até 35% dos casos em rostos de mulheres negras. No caso de rostos de homens brancos, a acuidade dos mesmos produtos chega perto de 100%. Já o algoritmo da Microsoft se revelou mais preciso. Mesmo assim, 93% dos erros de identificação de gênero ocorreram com pessoas negras. Numa atualização da pesquisa, foram incluídos algoritmos desenvolvidos pela Kairos e pela Amazon, este último apresentando os piores resultados comparativos. Segundo a pesquisadora, isso ocorre porque os sistemas, mesmo desenvolvidos a partir de análise de dados em larga escala (big data), ainda são alimentados com um número menor de informações referentes às pessoas negras e às mulheres. Isso significa que os parâmetros para medição de desempenho (benchmark) desses produtos estão focados no homem branco.

No mesmo ano, um estudo mais amplo foi conduzido pelo National Institute of Standards and Technology, um órgão ligado ao governo federal dos Estados Unidos. Foram analisados 189 algoritmos vendidos por 99 empresas. Numa análise descrita como “demográfica”, os resultados confirmaram que “os índices de falsos positivos são maiores em pessoas do oeste e leste africano e do leste asiático, e menores para indivíduos do leste europeu”. Mesmo que isso não esteja dito nos relatórios, a pesquisa permite intuir a possibilidade de um viés arbitrário na programação desses produtos, já que “em certo número de algoritmos desenvolvidos na China esse efeito é reverso, com baixos índices de falsos positivos para rostos do leste asiático” (Face Recognition Vendor Test – Demographic Effects, 2019).

O problema não é novo: conforme mostrou a pesquisadora Lorna Roth, toda a tecnologia da fotografia analógica e a televisão era calibrada para a pele branca (Questão de pele, ZUM #10, 2016). A diferença é que, com as tecnologias digitais, os resultados imediatos dessa escolha podem ser mais facilmente medidos e quantificados.

Podemos dizer que um algoritmo é racista? Tanto quanto podemos dizer que é inteligente. Mais do que uma metáfora que produz uma analogia entre as capacidades do computador e as capacidades humanas, essas expressões são metonímias de um fenômeno isolado ao contexto do qual deriva (uma parte ao seu todo). O reconhecimento facial modifica a agilidade das ações, mas reproduz os mesmos percentuais que já apontavam as pessoas negras como alvos privilegiados da atenção policial. Só que, neste caso, as estatísticas deixam de ser a leitura produzida a posteriori para se tornar o critério probabilístico que indicará a prioridade de quem deve ser perseguido.

O algoritmo é racista apenas por extensão à ideologia que o produz, com o agravante de fazer do racismo humano uma ação programada, automatizada e compartilhável em larga escala. Um programa de computador torna estrutural um preconceito que, a partir de então, não poderá ser tratado como falha humana. Por exemplo, quando Robert Williams disse não ser a pessoa registrada pela câmera de segurança da loja de relógios, ouviu como resposta: “lamento, o computador disse que é”.

Nos EUA, as empresas que produzem esses algoritmos ignoraram durante anos as críticas e denúncias feitas por pesquisadores e entidades de defesa dos direitos humanos. Em 2019, documentos levantados pela imprensa indicaram que a Polícia de Nova York e o Departamento de Imigração negociaram respectivamente com a IBM e a Amazon a inclusão de filtros que permitissem fazer buscas específicas por cor de pele e etnia (MIT Review, 2019). Mas as empresas também têm seus departamentos de business inteligence que são capazes de prever crises. Os debates desencadeados pelo assassinato de George Floyd por um agente policial impuseram as instituições num novo grau de atenção às questões raciais. Depois disso, IBM, Amazon e Microsoft anunciaram que não mais forneceriam suas tecnologias de reconhecimento facial para os departamentos de polícia do país.

Inauguração do Laboratório de Identificação Biométrica Facial e Digital de São Paulo, 2020 – Divulgação: Governo do Estado de S. Paulo

Biopoder

Foucault constatou que, na era moderna, o poder deixa de ser exercido pela repressão e pela censura. Ele se constrói de forma bastante capilarizada, no modo como as instituições e os saberes disciplinam os corpos e os organizam em sociedade. As instituições penais têm essa função, ao lado de tantas outras, como a escola, o hospital, o quartel, a igreja. O poder não se caracteriza, como antes, pela liberdade que o soberano tinha de produzir a morte, mas pelas políticas que tem como meta garantir a vida. Ele chama de biopoder o conjunto de tecnologias que visam garantir que os corpos se mantenham dóceis e produtivos. Com o crescimento e a concentração das populações nos centros urbanos, o poder deixa de visar diretamente os corpos dos indivíduos e passa a agir sobre um “corpo-espécie”, regulando estatisticamente a distribuição das taxas de natalidade, mortalidade, higiene, criminalidade etc. Esses são modos mais eficientes e discretos, não necessariamente menos violentos, de produzir controle sobre uma sociedade.

A inteligência policial, quando usada como pretexto para justificar o uso da força bruta, coloca em curto-circuito essas formas históricas de poder: usa a ciência da informação para mapear os corpos sobre os quais ainda exerce o poder soberano de produzir a morte. Submete a aparência desses corpos a um saber analítico para, em seguida, fazê-los desaparecer nas estatísticas de mortalidade justificadas como combate à criminalidade. No Jacarezinho, não eram aquelas as pessoas visadas pelos trabalhos de inteligência, mas o importante é que puderam ser contabilizados como criminosos. Mesmo que tenham errado o alvo, o resultado permanece conceitualmente certo. ///

Ronaldo Entler é pesquisador, crítico de fotografia, professor e coordenador de pós-graduação da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP (SP). Edita o site Icônica.

Tags: estéticas da vigilância, IA, Reconhecimento facial