Entrevista: diferentes visões da crise nos trabalhos dos fotógrafos portugueses Patrícia Almeida e António Júlio Duarte

Publicado em: 16 de outubro de 2017A crise que atingiu a Europa nos últimos anos e seu forte impacto nas economias de países como Grécia, Portugal, Islândia, acarretou mudanças sociais e geopolíticas que ainda reverberam pelo continente. Apresentados no Festival Valongo, realizado recentemente em Santos, os trabalhos dos fotógrafos portugueses Patrícia Almeida e António Julio Duarte dialogam diretamente com este cenário conturbado de mudanças e instabilidade.

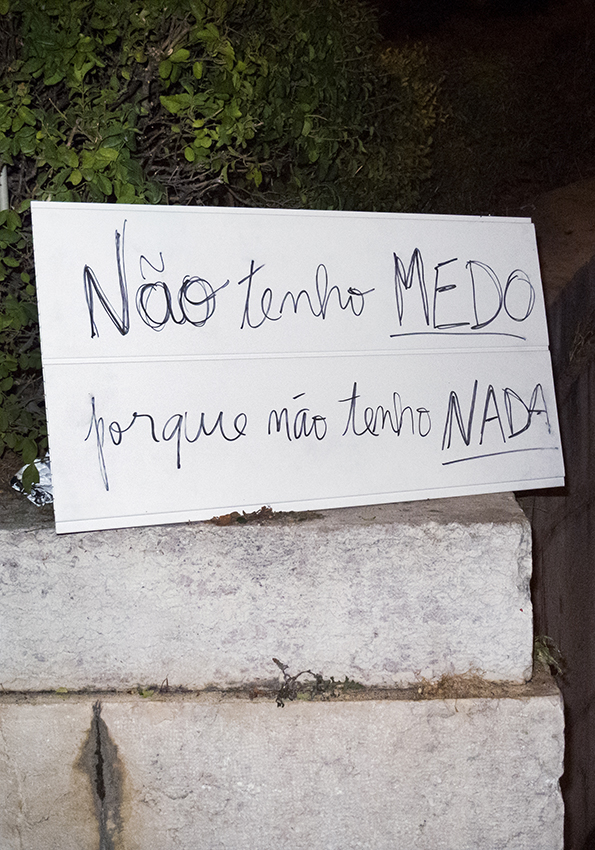

Seja de uma mais maneira direta, como os projetos Não tenha medo e Minha vida vai mudar, de Almeida, ou de forma indireta, como as séries White Noise, Mercúrio e O Candidato, de Duarte, os dois fotógrafos tratam da questão da crise de uma maneira que busca unir experiências da esfera pública e da privada.

Em conversa com a ZUM, os artistas comentam os trabalhos exibidos em Santos e falam sobre crise econômica, democracias instáveis, álbum de família, o luxo e a opulência decadente dos cassinos de Macau e as relações entre Oriente e Ocidente.

Para começar a conversa, o tema do Festival Valongo este ano é Aberto para obras. Como seus trabalhos se encaixam neste tema?

António Julio Duarte: Talvez a pessoa indicada para responder seja o Horácio Fernandez, curador do festival. Mas a ideia com que fiquei depois de conversar com ele foi, no caso do meu trabalho, que seria uma espécie de contraponto. O Aberto para obras tem essa coisa da precariedade, da crise. Em contraponto, vem meu trabalho com o luxo chinês, esse excesso todo.

Patrícia Almeida: E o meu é mais ligado com a crise. Os trabalhos aqui exibidos foram feitos durante este período da crise em Portugal. O do António é o contraponto disso…

AJD: … mas está ligado também a essa ideia de crise, da China que está prestes a ganhar um papel preponderante na economia, na organização mundial e faz parte do mesmo período de convulsões e mudanças. Acho que é interessante ir buscar coisas que são os dois lados de uma mesma instabilidade, o que parece ser o fim da hegemonia norte-americana e pode acontecer qualquer outra coisa. E a China é parte disso. Eu acho que faz todo sentido se estamos a pensar Aberto para obras como conceito em torno de incertezas, crises, mudanças.

Seu trabalho Não tenha medo passa a impressão de que existe uma necessidade quase didática de dizer para as pessoas “não tenha medo” de resistir. Era essa a sua intenção?

PA: O título vem diretamente de um cartaz que alguém deixou no momento em que tirei as fotografias da manifestação de 2011. Há um cartaz que diz exatamente isso: “Não tenho medo porque não tenho nada”. Eu tirei o título daí. Na época das manifestações, o que aparecia muito na imprensa – e eu fiz uma grande pesquisa durante esse período, de imagens, de títulos de jornais – era uma sensação de ameaça, sempre para te meter medo. O Não tenha medo é um confronto com essa ideologia do sentimento de ameaça constante, que você tem que pensar como todos os outros, que se você pensar fora da linha coisas ruins vão acontecer. Então achei interessante este embate, este contraponto com esse discurso e ideologia da ameaça constante.

E como foi feita esta série?

PA: Foi um trabalho muito rápido. Eu nunca fiz uma coisa tão rápida na minha vida, confesso. Normalmente faço trabalhos e projetos muito longos, que demoram muitos anos. Este foi uma noite de manifestação. Cheguei muito tarde e achei muito interessante que as pessoas tivessem deixado esses cartazes em volta do edifício do parlamento. Já não havia quase ninguém e toda a edição foi feita com as fotografias desse dia. E era muito interessante que aquelas palavras não fossem slogans. Em todas as manifestações até então, organizadas por sindicatos, as palavras de ordem eram, a maior parte das vezes, um slogan já conhecido. E ali eram as coisas que as pessoas traziam de casa com palavras, algumas que depois ficaram como referência em manifestações seguintes, outras não. Achei muito interessante este lado precário dos cartazes. Fiquei muito cativada por essas palavras ali no meio da noite.

E qual foi a ideia por trás da série O Candidato, que parece falar de uma democracia que não é mais democracia, por existir apenas um candidato a uma eleição?

AJD: No momento estava a trabalhar em uma redação de jornal em Macau, no projeto de um coletivo de que eu fazia parte e que era cobrir a campanha eleitoral de um candidato. Mas por este absurdo da situação do candidato único, do governo autônomo chinês, minha ideia foi partir de uma situação local para provocar uma reflexão sobre o que é democracia e a relação da mídia com o poder político. Nós cada vez mais vemos as coisas muito rapidamente, só nos interessamos pelas imagens feitas durante esta campanha com a intenção de serem publicadas em jornais online. Se nós não formos investigar a situação com mais detalhe, achamos que estamos diante de um processo democrático autêntico.

Agora, fazendo uma ligação com Mercúrio, seu outro trabalho aqui exibido, que parece uma arqueologia para o futuro…

AJD: Sim! A ideia com que eu estruturei a série tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com ficção científica, com alguém que, hipoteticamente, depois de uma extinção ou uma coisa qualquer, chegasse e encontrasse esses vestígios e ficasse olhando para eles e se perguntando o que é isso.

E isso também aparece um pouco em White Noise…

AJD: Sim, porque eu tenho essa forte ligação com o documental e muitas vezes me interesso pelos problemas do fotojornalismo. Eu sempre parto de uma base documental, não sou capaz de inventar nada. E depois eu começo a elaborar como criar ficções que ultrapassem esse registro puramente documental, como é que se transforma este universo do documental em outra coisa qualquer. Isso é o que me interessa fazer.

Eu acho que meus trabalhos tem várias camadas, que podem ser vistos e pensados de diferentes maneiras. Acho que uma das intenções da fotografia é querer que a confundamos com a realidade. E ao usar um formato quadrado, uma luz que é específica da fotografia (o flash), eu quero que as pessoas nunca se esqueçam que estão a olhar para uma fotografia. Não quero que ela tenha essa confusão com o real. É outra das coisas que me interessam: estar a trabalhar ao mesmo tempo sobre o próprio meio com que trabalho. Questionar a linguagem que eu uso.

A sua série Minha vida vai mudar aborda uma vertente da fotografia que é o álbum de família. E que geralmente dá mais ênfase ao privado, deixando mais de lado o momento histórico e político. O seu trabalho faz justamente o contrário. Foi proposital trazer a história para dentro do seu álbum?

PA: O arranque do projeto foi todo esse. Mesmo sem saber ainda como ia acontecer, a ideia original, em conversa com o David [Alexandre Guéniot], que assinou o livro comigo, era começar a juntar imagens de recortes de jornal, algo que eu fazia nessa época para analisar um pouco as imagens da crise. E misturar essa escala da mídia com a escala de uma casa, muito pequena. Isso está na origem do trabalho. Eu não sabia ainda a forma que isso ia tomar depois, só sabia que seria um livro. Misturar essa ideia de imagem na escala midiática com a pequena escala de uma casa e fazer esse confronto de realidades paralelas.

Nesse livro há um trabalho muito forte de montagem. Colocar imagens em relação umas com as outras, de como jogar com isso tudo, de como fazer passagem de uma imagem para outra, pra outra, pra outra… e fazer toda uma sequencia de imagens, um trabalho mais próximo do cinema. Fiz um álbum original, via print on demand, como todo mundo faz. Depois transformei as páginas duplas desse álbum nas páginas da edição final de Minha vida vai mudar, como um fac-símile.

E o álbum de família era algo que já lhe interessava?

PA: Não, nunca tinha feito algo tão próximo da minha intimidade. Mas eu tinha que fazer, era uma urgência, isso era certo. Era um período de crise pessoal, do contexto econômico e político. Tudo nas nossas vidas estava pedindo isso. E eu tinha que fazer, mas não sabia muito bem como é que o resultado final poderia…

AJD: …acho que isso foi uma reação à crise. Não se esperava que nós portugueses, com essa melancolia toda, que fossemos capazes de fazer uma grande pressão, de nos mobilizar. E acho que perante esta crise houve uma reação muito forte, do tipo vamos dar a volta por cima. Pela primeira vez, imediatamente, produziu-se muito trabalho sobre a crise. Muitos realizadores de cinema começaram logo a refletir sobre isso…

PA: … com a ideia de deixar uma outra documentação possível sobre o que estava a passar.

O que aconteceu? Os artistas que trabalham com a imagem reagiram na própria linguagem?

PA: Também sim. Na altura, só para dar um exemplo, era muito interessante ver nas imagens da [Angela] Merkel e do [Nicolas] Sarkozy que havia quase um código informal entre os fotojornalistas de sempre publicar imagens que dessem a entender uma espécie de amizade íntima, com beijinhos, abraços, etc. E era claro também que, por ser uma mulher, que houvesse essa associação. Quando começas a olhar para elas, com o passar do tempo, começas a perceber que há repetições, formalismos.

Olhando os trabalhos de vocês dois aqui expostos, parece que ambos trabalham na direção de criar uma cápsula do tempo, seja no sentido mais privado ou no mais amplo do público e histórico. Vocês enxergam esta relação?

PA: No meu projeto, definitivamente sim. Aliás, está logo no início do livro que era algo para que meu filho e o amigo vissem no futuro. Num ano qualquer, em 2030 ou outra data qualquer, tanto faz.

E o que você imagina que eles vão enxergar quando isso acontecer…

PA: Ah! Não faço ideia! Terão por volta de 18 e 20 anos…

AJD: …vai ser interessante…

E o seu trabalho tem este viés também, só que com um lado mais do público e histórico…

AJD: Sim. Embora sejam, para mim, trabalhos muito pessoais. Só que a parte pessoal é qualquer coisa que não consigo explicar. Porque que eu faço isso, porque que eu vou para este sentido, porque tenho essa curiosidade em relação a tudo isto. É uma coisa que eu até prefiro não saber. É uma relação que para mim é quase incompreensível.

Você tem realizado muitos trabalhos em Macau. O que este oriente pode ensinar para nós do ocidente?

AJD: Eu sempre tive esta ficção. Sempre achei que eles estariam um passo à frente do que seria a contemporaneidade. Eu lembro, por exemplo, nos anos 90, quando vi pela primeira vez uma pessoa falar por um celular em viva voz quando praticamente não havia celulares. E pensei que havia uma mulher louca ao meu lado a falar sozinha. Há sempre um ponto em que a coisa parece estar um pouco mais avançada. E isso pode ser assustador. É assustador, na verdade. Mas eu sempre tive essa ideia. E é um lugar que eu gosto de trabalhar justamente por isso, porque está sempre um bocado à frente e eu estou sempre a tentar perceber isso.

E existe um estranhamento ainda maior por estar no oriente e falando português?

AJD: Completo. Macau aconteceu por acaso, e não por ser um território português. Sempre foram duas culturas em paralelo, uma coisa estranhíssima. Talvez me interesse por isso mesmo. Por ser um território tão estranho e familiar. Por serem duas civilizações que convivem num mesmo território e que parece que estão em correntes diferentes de tempo.

Vocês sentem que existe uma grande distância entre Brasil e Portugal quando se pensa em fotografia?

AJD: Nós conhecemos poucos fotógrafos brasileiros atuais, conheço muito pouco da fotografia brasileira.

PA: Falta muito intercâmbio. Já começaram a vir mais artistas a Portugal, da arte contemporânea. Mas é muito pouco ainda para o tamanho desse país.

AJD: Da nova geração, há um fotógrafo que fiquei conhecendo melhor porque trabalhamos juntos em Cabo Verde em um projeto, que é o Mauro Restiffe. E, claro, existem os incontornáveis históricos, como o Miguel Rio Branco e o Cristiano Mascaro, com as coisas de São Paulo e sua arquitetura em preto e branco.///

António Júlio Duarte é fotógrafo com formação em fotografia no Ar.Co, Lisboa, entre 1985 e 1989, e no Royal College of Art, como aluno bolsista da Gulbenkian em 1991.

Patrícia Almeida é fotógrafa e co-fundadora da editora GHOST, juntamente com David-Alexandre Guéniot. É graduada em História pela Universidade Nova de Lisboa e em fotografia pelo Golsmiths College, de Londres.

Tags: Crise Europa, Entrevista, fotografia, Fotografia portuguesa