O meu povo

Publicado em: 3 de agosto de 2021Não é comum que as fotografias adquiram vida própria, tornando-se mais conhecidas do que seus autores. No caso da obra de Lita Cerqueira, esse fenômeno é recorrente. Diante de várias das imagens que a fotógrafa realizou ao longo de mais de 40 anos, sente-se uma profunda sensação de familiaridade, que pode derivar tanto da capilaridade de sua obra, presente em exposições, livros e cartões-postais, como do afeto com que a autora trata seus modelos e temas.

Nascida em Salvador, em 1952, sétima filha de uma família pobre, Joselita Almeida Cerqueira descobriu a fotografia por conta própria, ao registrar o que estava a seu alcance. Ela retratou as crianças que conviviam com o filho pequeno, cujos pais se tornaram seus primeiros clientes. Fotografou artistas – sobretudo músicos, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Cazuza e Ney Matogrosso –, com os quais conviveu intimamente na Salvador dos anos 1970. E documentou as festas populares e os hábitos e costumes do povo baiano, como na imagem de um jovem marceneiro com uma máscara na cabeça.

Iniciou na vida artística como atriz, no teatro. Depois, aventurou-se pela fotografia de cinema e foi capaz de reinventar-se quando necessário, por exemplo, com a produção de cartões-postais de paisagens brasileiras. Não sem traumas, Cerqueira atravessou a transição para a fotografia digital, mantendo-se sempre que possível fiel ao preto e branco e ao registro analógico. Usando a câmera como instrumento ao mesmo tempo de sobrevivência e de expressão artística, acumulou uma das mais ricas e ecléticas produções fotográficas das décadas do fim do século 20 e início do século 21, e um conjunto fascinante de observações, histórias e memórias.

Como tudo começou?

Sempre fui um pouco artista na minha família. Sou filha de uma mulher que teve 11 filhos. Minha mãe criou os filhos muito bem, cuidava da gente, fazia comida. Ensinou homens e mulheres a fazer os trabalhos domésticos e a estudar. Porque ela morou numa fazenda, coitada, em que só os homens estudavam. Ela foi para Salvador e se casou com meu pai, que também era filho de fazendeiro. Tiveram 11 filhos e os criaram bem. Muito apertados, mas eles os criaram bem. Nós morávamos no centro histórico, no lugar onde foi filmado O pagador de promessas, de Anselmo Duarte. Eu ficava na janela. Comecei a fotografar porque ganhei uma maquininha de uma amiga, que disse que eu tinha estilo para aquilo. Comecei a registrar os telhados que via da minha casa, no primeiro andar.

Eu era uma espécie de ovelha negra, porque fui morar sozinha, fui fazer teatro na Bahia com 17 anos, fiz jornalismo, fui vender anúncio para um jornal chamado O Verbo. Fiquei convivendo com a turma de arte da Bahia, fazia curso de teatro. Morei um tempo em Arembepe. Ali, tudo começou, conheci todo mundo. Até hoje sou amiga das pessoas que moravam nessa casa. Passei uma temporada em São Paulo, mas achei frio e acabei voltando para a Bahia.

Era um momento muito efervescente.

Eu não sabia de nada, para falar a verdade. Eu era de família católica, não era envolvida em política. Depois que fiquei grávida, voltei para São Paulo e finalmente vim para o Rio, onde meu filho Pedro nasceu, em 1972. Moro aqui há quase 50 anos. Sou fotógrafa profissional desde que meu filho completou 2 anos. Comecei a fotografá-lo. Já tinha feito alguns telhados, já tinha sido assistente, aí fiz algumas fotos de Pedro engatinhando na praça Nossa Senhora da Paz. Ali havia também umas crianças de classe alta, bonitas, bem-vestidas, e eu as fotografei. Uma vez mostrei as fotos à babá, que mostrou para o patrão, e ele quis comprar. Descobri que poderia ganhar algum dinheirinho com esse trabalho. Voltei para a Bahia por algum tempo, e um amigo que tinha um estúdio chamado Lambe-Lambe me convidou para trabalhar com ele. Estava ao léu na Bahia, com um filho na mão. Fazia foto de documento, fotografava casamento, e ele começou a me chamar para fazer assistência, fotografando as festas populares. Comecei a fotografar gente, e gente popular, que era o que eu gostava de fazer. Comecei a batalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver. Tive uma relação muito forte com a fotografia, porque, quando vi, estava com um filho de seis meses nos braços, sem qualquer ajuda do pai. Também não tinha herança, não tinha cultura, não tinha formação… Eu sabia atuar, mas para ser atriz você tem que ter preparo, tem que esperar pelos papéis, tem que estudar. Eu não tinha condição.

Com relação ao autodidatismo, você parece absorver a sensibilidade dessa linguagem fotográfica de maneira intuitiva, mesmo que não tenha aprendido isso na escola. Você aprende olhando?

Nem sabia o que era dar corte depois. Isso é para quem trabalha em laboratório. Como eu mandava para outras pessoas revelarem, fui aprendendo a melhorar. Quem me deu um toque genial foi Neville d’Almeida, quando eu estava fazendo fotografia still em um filme dele, chamando minha atenção para coisas que estavam na foto e que eu não tinha visto. Fui aprendendo esses pequenos detalhes. Até hoje não sei fotografar direito. Fotografo por amor.

O erro me fez aprender. Já fotografei uma pessoa que tinha um defeito, um defeito humano, e fiquei muito arrependida, porque ela me pediu com os olhos que não fizesse aquilo. Assim, sem falar, pedindo que eu não a destacasse na multidão. Ela estava muito linda, muito maquiada, era pequenininha, corcunda. Fiquei tão arrependida que me joguei no mar com máquina e tudo, molhei o filme. Depois que revelei essa foto percebi que o defeito dela não aparecia. Uma foto montou sobre a outra, e ela ficou enorme. Jurei que nunca mais fotografaria pessoas deficientes. É como fotografar menino de rua, tinha uma época em que eu fazia isso, mas depois achava triste.

Ao ouvir essa história, lembrei que você tem o costume de perguntar à pessoa que está fotografando se pode fazer um retrato. Está sempre procurando uma relação muito de intimidade e de confiança com seu modelo. Nota-se isso na fotografia. Essa relação mais íntima com o modelo é uma regra sua?

Não é uma regra minha, é um hábito. É um jeito de chegar na pessoa. Você não pode chegar com uma máquina enorme. Fotografei gente lá em Diamantina, numa pedra, e uma senhora nunca tinha visto uma máquina fotográfica. É uma agressividade chegar com aquilo e pá-pá-pá. Nesse caso, você até precisa explicar o que tem na mão, para não pensarem que é uma arma.

Reginaldo Bonfim, um pintor maravilhoso, que ficava na porta de uma igreja na Bahia, me xingava, porque era esquizofrênico. Quando me via, dizia: “Não venha fotografar!”. Eu respondia: “Tá certo, tchau!”. Um dia ele mudou de ideia: “Olhe! Hoje é Sexta-Feira Santa, você pode fotografar.” Fui à casa do Reginaldo. Minha casa na Bahia tem um painel dele na cozinha. Ficamos muito amigos. Era muito inteligente, estudou na faculdade. Um cara me ligou uma vez para perguntar: “Onde a senhora achou esse homem? Esse homem foi meu colega aqui na Faculdade de Belas-Artes.” Eu nem sabia. Procurei saber a história dele, e era isso mesmo. Eu tinha essa relação com meus modelos.

Outro caso é o da foto do fotógrafo de rua que ficava no mesmo lugar. Eu ficava escondida, sentada, como quem não queria nada, para sacanear. Quando ele botava o pano na cabeça, eu fotografava. Ele também me xingava. Essa é uma das melhores fotos que tenho, do fotógrafo da praça tirando um retrato de um menino todo pronto, de paletó.

Você tem uma relação íntima com a música popular brasileira, sobretudo a baiana, e tem trabalhos seus publicados em obras marcantes como o álbum Cores, nomes (1982), de Caetano Veloso.

Hoje em dia não tenho relação íntima com ninguém. Eu era jovem, muito jovem, muito tiete, queria namorar os músicos, e foi assim que os fotografei. Aproveitava e vendia também para a imprensa. Tinha um conhecimento com Gilberto Gil. Ele tinha uma noiva, Belina, que viria a ser sua primeira mulher, que morava no bairro em que eu vivi quando era criança. Eu me aproximei como fã, tiete, e depois fiquei muito amiga de Sandra, que iria se casar com Gil, e de Dedé, primeira mulher de Caetano e mãe de Moreno, que batizou meu filho. As duas são irmãs. Os meninos eram mais ou menos da mesma idade e ficaram muito amigos numa época. No caso da foto que foi ilustrar a contracapa do disco, eu estava na festa de aniversário dele e fotografei na hora em que o pai lhe deu um beijo, e foi um beijo na boca. Na hora de cantar parabéns. Mostrei os contatos, e Caetano disse: “Vou botar esta foto no meu disco”.

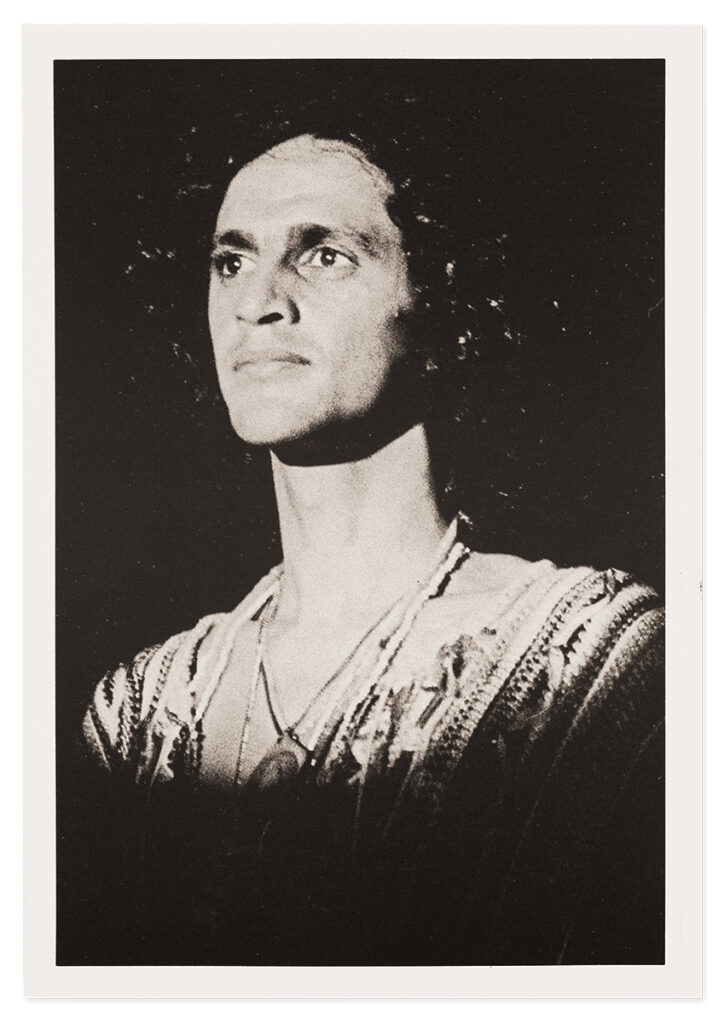

Como foi estar nesses bastidores e fazer escolhas para fotografar esses ícones? É possível notar, em fotos como a do Ney Matogrosso, uma câmera próxima, em profunda intimidade.

Eu era muito amiga de todas as pessoas que fotografei. Como no caso de Dorival Caymmi, que fotografei em 1983, em Roma, durante a filmagem de Bahia de todos os sambas [documentário de Paulo César Saraceni e Leon Hirszman]. Logo antes, tínhamos conversado muito sobre orixás, sobre a Bahia, ficamos amigos. Sobre a do Ney na praia, eu amo o Ney. Ele é meu amigo até hoje. E, nessa época, eu frequentava a praia no Posto 9, onde tínhamos uma turma. Então, isso que você diz de as pessoas estarem relaxadas é porque estávamos na casa delas, conversando… Acho que o único músico que fotografei, que tenho a impressão de que não conhecia, foi Peter Tosh. A Scarlet Moon me chamou para fazer uma matéria, uma dobradinha jornalística, ela, repórter, e eu, fotógrafa.

Por aí, é a intimidade do amor que eu tenho e teria na época. Essa é a resposta. A de Caetano com a flor, por exemplo, eu estava na casa dele, e era um dois de fevereiro. A casa tinha uma vista para a festa [de Iemanjá]. Fui lá com Dedé, e quando a flor caiu na cabeça dele, ele aproveitou, tirou do ombro e botou na orelha. Então existem essas sortes, essas coincidências.

Talvez tenha um pouco desse espírito de sorte, como você disse, mas também tem muito de atenção, não?

O fato de eu ter sido atriz, ter feito teatro, ter grupo de teatro – desde os 14 anos eu tinha um grupo de teatro na escola, no ginásio, depois tive um grupo de teatro semiprofissional –, isso também descontrai. Chegamos a fazer uma peça, Nosso céu tem mais estrelas, no Teatro Castro Alves. Por exemplo, outro dia voltei a fazer cinema. Fotografia still é um trabalho que depois de uma certa idade fica muito pesado, mas eu amo fazer, me identifico muito. E fiz a série do Ó paí, ó. De repente eu estava no meio deles e me sentia como se fosse do grupo. Fiquei muito amiga do Lázaro Ramos, inclusive ele tem fotos minhas – a série da capoeira – na casa dele.

Tem histórias de fotos que eu digo assim: um dia vou fotografar essa menina. Como a menina da escadaria. Ela me pedia todo dia para fotografá-la, mas eu sempre estava com pressa, porque ia trabalhar no Lambe-Lambe, e pensava: um dia vou fotografar essa menina! De repente, num dia de Natal, fotografei a menina e todos os irmãos na escadaria da ladeira do Carmo. O fato de eu ter sido atriz abre o caminho. Eu vi isso na série Ó paí, ó. Um dia até entrei em cena como atriz, fiz uma figuração sem fala, foi engraçado. Precisavam de uma pessoa, e eu disse: “Eu apareço!”.

Você planeja suas fotos?

Para falar a verdade, não. Gostaria, mas não. Às vezes eu passo num lugar, digo assim: quero fotografar isto aqui, se por acaso eu estiver com a máquina. Tenho vontade de fotografar as casas velhas que ficam perto da minha casa em Salvador. Porque eu ainda tenho uma casa no bairro de Santo Antônio, no centro histórico, em frente ao Pelourinho, onde existem muitas construções abandonadas.

Fotos de crianças também são centrais em sua trajetória, não são?

Comecei fotografando meu filho. E teve uma época em que eu fazia fotos de aniversário das crianças famosas, para vender para os pais. Tenho até um projeto de trabalho que vou fazer ainda, chamado As meninas. Gosto da Lygia Fagundes Telles, que tem um livro com esse título. Elas são as amiguinhas do meu filho, as filhas das minhas amigas, como Manuela Dias, Preta Gil… São todas mulheres fortes, famosíssimas e minhas amiguinhas até hoje. Já falei com elas, tenho autorização, e gostaria de fazer uma exposição.

Continua fotografando? Como está vivenciando esse momento tão difícil pelo qual estamos passando? Você me disse que nunca trabalhou tanto, mas imagino que seja um trabalho mais íntimo, de organização de arquivos.

Estou trabalhando muitíssimo, pelo seguinte: por acaso, conheci um pesquisador paulista chamado Lucas Figueiredo Gomes, que estava na Bahia e encontrou coincidentemente uma amiga minha que estava saindo da minha casa. E essa amiga minha perguntou para ele: “O que você está fazendo aqui na Bahia?”. Ele respondeu: “Estou procurando uma fotógrafa chamada Lita Cerqueira!”. Aí ela disse: “Que coincidência, estou vindo da casa dela!”. Fiz uma entrevista com esse menino, fiquei muito amiga dele e impressionada como ele sabia tudo do meu trabalho. Isso foi em março de 2020. Três ou quatro meses depois, ele propôs que a gente entrasse num edital [da lei] Aldir Blanc, na Bahia, para fazer um site e escanear minhas fotos. Ganhamos o edital há uns três meses, mas eu já vinha revendo todo o meu trabalho, desde a época em que comecei a fotografar a sério, em 1974. Minha primeira exposição foi em 1976. Estou revendo meu arquivo, jogando muita, muita coisa fora. Porque aprendi errando. Às vezes, fotografando diversas vezes a mesma coisa. Aí, jogo fora três, deixo só duas. E continuo fotografando, sim. Quando viajo para a Europa, faço fotografia digital. Tenho trabalhos da Alemanha, de Paris, da Bélgica, de Veneza. Retomei alguns trabalhos, tenho a mulher da frigideira 20 anos depois. Fiz a foto dela com 50 anos, e depois com 70, se não me engano.

Dona Maria de Lurdes chorou quando chegou o pôster grande da foto dela lá em Coqueiros. Mandei pelos Correios. Se eu tivesse tempo e morasse na Bahia, até faria um trabalho mais profundo sobre essas pessoas que fotografei. Tem modelos que viraram caso de polícia, uma menina que se viciou em crack, tem outros dizendo que me botariam na Justiça. Para o Cebola, das fotos de capoeira, eu pagava em dinheiro de vez em quando. Ele era meu amigo, e eu achava que deveria dar uma grana para ele. Outro dia também fui fazer um negócio, e a menina falou: “Conheço você. Você saiu na contracapa do [ jornal francês] Libération.” “Eu?!”, respondi. Ela tinha a contracapa, foi até bom, porque o jornal deu uma notinha, eu ganhei 100 euros na época. Eles tinham comprado um postal aqui e colocado no jornal achando que ninguém reclamaria os direitos da foto, que era de 1976. Um dia fui à França e resolvi.

Qual a história dessa foto do rapaz negro com uma máscara na testa, que adquiriu um caráter emblemático nessa pandemia e fez parte de uma mostra nas estações de metrô em Paris?

Ele era um marceneiro de cerca de 15 anos. Eu já tinha feito uma foto dele trabalhando com aquela coisa que limpa a madeira. Quando já estava indo embora, vi que estava batendo uma luz impressionante nele. Disse assim: “Ei! Olha para mim!” E ele olhou. Esse menino, de Cachoeira, é muito, muito expressivo. Queria reencontrá-lo como reencontrei a dona Maria de Lurdes, da frigideira. Eu tenho vontade de fazer esse trabalho, mas é difícil. Já refiz as meninas rendeiras. Reencontrei uma delas em 2009, quando ela tinha 43 anos. Na época da primeira foto, ela tinha 13 anos. Foi muito emocionante, choramos. E ela fez até uma moqueca!

A imagem do rapaz marceneiro faz parte do mapeamento de profissões tradicionais que você desenvolveu no contexto das comemorações dos 500 anos do Brasil?

Foi uma das fotos que fiz para esse projeto. Eu me divido assim: antes e depois de Emanoel Araujo. Porque ele me convidou para fazer os 500 anos do Brasil, e muita gente passou a me conhecer depois disso. Eu mesma não o conhecia. Foi uma surpresa. Eu estava hospedada na casa do Diógenes Moura, curador e então secretário dele, e pedia todos os dias para ele me apresentar ao Emanoel. Até que um dia ele chegou e disse: “Lita, os curadores da festa do Brasil e da inauguração do Museu Afro querem você”. Eles falaram para eu ficar à vontade, e escolhi viajar pelo interior da Bahia, revendo as pessoas, fotografando as cerâmicas, as mulheres que fazem as frigideiras e algumas profissões que estavam entrando em extinção, como alfaiate, barbeiro, colhedores de feijão do sertão. Só desenvolvi um trabalho que eu já havia começado, de fotografar o povo brasileiro. Esse menino foi uma das primeiras fotos que eu fiz para esse trabalho. O marceneiro, meu predileto.

Como você se relaciona com a cor? Você tem predileção por uma fotografia mais clássica, em preto e branco, analógica, ou está aberta a todas as experiências?

Foto colorida eu não gosto. Só gosto de foto colorida de pôr do sol e de frutas. Primeiro, nunca fotografei assim com slides. Tenho jogado fora algumas coisas coloridas que fiz, para o camarote, no Carnaval, mas fiz para Flora Gil. Fazer colorida era mais rápido. Tem gente que até gosta. Eu não tive o privilégio de só fazer cromo, aí era bom. Em 2008, meu filho me deu uma digital. Se você já sabe fotografar com analógica, que é muito difícil, você consegue, mas não vira craque. Porque eu vou fazer 69 anos, então não sei ligar direito o computador, não sei pegar o cartão, botar, cortar, mandar, não sei fazer isso. Tenho pessoas que me ajudam com essa parte da tecnologia. Já fiquei preocupada, não estou mais, porque cada qual faz o que sabe.

Ainda não falou de seus cartões-postais, uma estratégia de reinvenção da fotografia que resgatou uma tradição que vingou no Brasil durante um bom tempo.

Criei os cartões-postais para ter um trabalho independente, fora do cinema, dos discos, da imprensa. Pensei em fazer porque ia para a Europa e ficava louca com os postais em preto e branco de lá. Muita gente odiava, outros adoravam. Os colecionadores adoravam. Comecei a fazer paisagens em preto e branco. Fiz o [Theatro] Municipal de São Paulo, a Bahia, o Rio, em preto e branco. E fiz até colorido, como em Morro de São Paulo. Fiz Paraty, porque já trabalhei na prefeitura de Paraty como fotógrafa. Mas nunca fui empregada de ninguém, esse foi meu mal. Tem gente que acha bom. Hoje em dia, acho ruim, porque não tenho aposentadoria. Mas os postais me deram muito trabalho. Eu era minha empregada. Comecei a pôr nas bancas, procurar a Pinacoteca, os cinemas, as livrarias. Faz um ano que não trabalho com postal por causa da pandemia, porque a gente não pode sair de casa.

Você disse que quando vende os cartões-postais muita gente acha que é uma funcionária.

As pessoas criticavam os cartões. “Por que essa fotógrafa gosta tanto de fotografar preto?”, me perguntou o cara da banca de revista da avenida Paulista. Daí eu brinquei com ele: “Você não sabe. Cada vez ela se aprofunda mais. Agora vai para o Maranhão. Lá só tem preto mesmo, o senhor sabe…” Fico dando aula de história. Nem tive muita aula de história, mas entendo um pouco. Falo: “Esse é o nosso povo”, “É o povo dela”, “Tem que mostrar”.

Por que acha curioso ser considerada hoje uma referência? Quais seriam suas referências?

É engraçado ser referência. Eu fotografo o normal. Se sou referência é porque fotografo o simples, o normal, o cotidiano. A menina vendendo banana em barraca da feira, e por aí vai. Veja como são as coisas: comecei ajudando um cara que filmava festas populares. Minha família é pobre. Quando comecei a fotografar essa gente que estava na rua, comecei a ver esse entorno. E achava bonita a fotografia, a gente não tinha acesso a ela. Quando vejo pessoas que dizem que ganharam a Leica, como o Bruno Barreto, com 12 anos de idade, ou o Walter Firmo… Até agora não entendi por que sou referência, talvez porque eu seja preta, porque elas, que me veem como referência, não são meninas ricas. Eu ganhei uma câmera lá na Bahia, uma maquininha alemã, ainda nos anos 1970, e depois comprei uma primeira Pentax com muita dificuldade, de segunda mão. Tive amigos que me ajudaram.

A minha referência é a vida. O povo, que eu vejo fazendo barro e contando histórias para mim. Essas mulheres cujos maridos bebem. As mulheres que fazem barro em Coqueiros, aonde eu vou, contam histórias, e todos eles, os maridos das mulheres ceramistas, são alcoólatras. Elas já falam até rindo, estão acostumadas a isso.

Mas também tenho minhas referências esnobes [risos]. Esnobes não, são pessoas ótimas e que não são apenas referências minhas. São pessoas que admiro, como o Cartier-Bresson. Eu sou louca por sua simplicidade, por aquela lente de 50 mm, maravilhosa. Ele era um homem rico, mas não esnobava aquela riqueza. Ao contrário. Vi um documentário sobre ele, aquelas histórias que ele conta da Índia são uma coisa rara. Gostaria de ser como ele, de conviver com as pessoas, de ficar amiga e depois fotografar.

E esse lado meio antropóloga que você tem?

É, eu fazia isso sem ter estudado. Depois me disseram que meu trabalho tinha muito de antropologia. Ótimo, mas agora é difícil. Por exemplo, o Sebastião Salgado. Eu jamais seria o Sebastião Salgado, porque jamais teria coragem de ver aquelas coisas que ele viu. Sou outro tipo de fotógrafa. Da história do Pierre Verger eu gosto, conheci Verger, mas ele é milionário. Os dois franceses tinham muito dinheiro.

Não faço competição com ninguém. Idolatro meus amigos, que fazem coisas assim como eu. Cafi era meu amicíssimo, passava na minha porta e gritava meu nome, não parava, ia embora. Só gritava. Eu o conheci há uns 30 anos. Outro dia fizeram um documentário sobre ele. O documentário só falava das capas de discos. Cadê o bumba meu boi de Cafi? O Pernambuco de Cafi? Porque Cafi é pernambucano, fiel a Pernambuco, ao povo de Pernambuco.

Seu trabalho lida de forma direta com a representação da negritude.

Outro dia, em uma entrevista lá na França, uma pessoa perguntou por que meu trabalho era totalmente negro. Aí eu falei: “Não é o meu trabalho, é o povo que é negro”. Eu não acho outras pessoas para fotografar. É o bonito da Bahia, fico admirada. No Rio não é assim, as pessoas têm muito preconceito, acham que negro é bandido, é ladrão. Na Bahia, pobre é artista, pobre é doutor. Na minha família tem vários doutores, tem sociólogos, tem designer. Cada um tem seu doutor dentro de si. Se você quer ser doutor, estuda. Eu não estudei porque não quis, não foi porque minha mãe não via meus deveres, porque ela era semianalfabeta. É que eu não tinha esse dom de estudar, eu tinha esse lado de artista. Uma coisa que depois consertei foi achar que artista não estuda.

O povo negro é o meu povo. É a menina, aquela das escadarias, que me grita: “Ei! Me fotografa!” Engraçado, nunca tive preconceito de jeito nenhum. Na minha família tem gente branca, branca. Dentro dos 11. Minha mãe é filha de português, neta de um português legítimo, e meu pai também. No caso do meu pai, meu avô, um plantador de cana, mandou a mãe negra do filho dele embora assim que ele nasceu. Quem investigou e descobriu isso foi meu irmão, porque meu pai, que foi embora da cidade dele assim que soube da história, nunca quis contar. Não se sabe se por vergonha, preguiça ou outra coisa.

Em um texto de apresentação de suas fotos, o curador Emanoel Araujo fala de trabalhos “comprometidos socialmente neste caldeirão em que vivemos”, e lembra que obras como a sua fazem parte de um país que não as incluiu. Gilberto Gil, em outro texto sobre sua obra, fala em “povo oprimido, mas altivo e paciente”. Como vê essa questão da militância de resgate da cultura negra?

O que o Gil fala, que eu entendo, e o Emanoel também, é que há um pouco de falta de consciência. Meu irmão já me criticou muito porque eu me achava incolor. Eu achava que isso ia sempre existir. Há muito tempo, quando morei na casa de uma madame amiga minha que virou hippie, o porteiro perguntou se eu era a empregada, disse que eu tinha que entrar pelo outro elevador. Ela estava me hospedando. Resolvi não falar nada para não criar problema para a minha amiga. Entrava pelos fundos e pronto. Há também outras atitudes difíceis de entender. Quando fui fazer uma exposição num castelo na França, a pessoa que me convidou pediu para eu tirar da mostra as fotos dos pobres. Ficaram só as imagens alegres, de festa.

Eu queria fazer um trabalho na Bahia sobre essa história de espichar o cabelo. Minha irmã já fez isso comigo, pegou o ferro quente e espichou meu cabelo. Dava agonia. Hoje em dia, isso acontece muito menos. Sobretudo as pessoas que têm um pouquinho mais de informação, como as meninas da faculdade, estão assumindo o cabelo black. Mas é difícil compreender. Conheço uma mulher linda, a Olívia, que insiste. Espicha o cabelo e pinta de loiro. Daí eu pergunto: “O que você quer ser?”. Você não vai entender a resposta dela, porque branca ela não quer ser. Eu nunca vi o cabelo da minha irmã mais velha, de 80 anos, normal. Ela espicha o cabelo até hoje. Eu ia fazer um trabalho que ia se chamar Espicha por quê?. Eu fotografava até isso assim, por trás, queria ter uma conversa com essas pessoas. Cheguei a conversar com uma menina no Pelourinho, e ela me respondeu: “Lita, se não eu não arranjo trabalho!”. Eu já vi muito comentário de que os patrões pediam para tirar penteados afro. Pedir para uma loira cortar um cabelo comprido demais, isso não acontece.

Seu trabalho também trata da valorização da figura feminina.

Isso já tem muitos anos. Hoje em dia, estamos até ótimas. Minha mãe era dona de casa; meu pai, um trabalhador da prefeitura. Às vezes fico com raiva do meu pai, porque ele não tinha um pingo de consciência – fazer 11 filhos em uma mulher que não tinha defesa nenhuma. Não acho nada normal. Alimentar 11 bocas não é fácil.

Há décadas você realiza exposições internacionais, sobretudo na França, mas também na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Está com uma mostra numa galeria em Paris, com uma foto sua no metrô, e é uma das fotógrafas selecionadas para a grande exposição organizada no Grand Palais sobre fotografia em preto e branco, que foi cancelada por causa da pandemia. Esse reconhecimento internacional é mais constante do que o brasileiro?

É a história que eu contei do cara do Libération. Tem um lado que eu acho legal, porque eles me encontraram. Meu filho fala: “Minha mãe, o cartão-postal é a maior mídia que você já fez. Você não precisa ter assessor de imprensa.” É verdade! Depois dos postais, me lancei no mundo. O meu querer foi maior do que tudo, sabia? A minha vontade de vencer como mulher. Eu tive um problema muito sério quando era criança, não sei como não morri. Vivi quatro anos explodindo assim, nunca fui medicada por grandes médicos. Fiquei boa com penicilina.

Levei a minha história para a França, não foi ninguém que levou. A primeira exposição que fiz em Paris, eu mesma produzi, eu mesma levei as fotos. Fiz uma loucura, porque levei até na moldura, mas naquela época não tinha problema, porque fui com várias pessoas. Viajei com meu filho pequeno também. Deu tudo certo, vendi algumas fotos. Agora tenho galerista e curador, o Ricardo Fernandes. A mostra Preto absoluto abriu em janeiro [de 2021] na galeria dele. As mostras aqui no Brasil também ajudaram a tornar meu trabalho conhecido. As coisas estão conectadas.

Como está sendo esse período de pandemia para você?

Essa situação é impensável, mas não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei melhor. Porque você fica mais compreensivo. A vacina até que está chegando rápido, achei que fôssemos morrer. Ainda mais com esse governo. Se eu tiver tempo e saúde, vou fazer uma coisa que jamais imaginei: me aventurar a morar em outro país. Tenho condições. É desconfortável, porque aqui tenho muitos amigos. Mas a situação está muito difícil. Comi meu próprio osso. Tinha um dinheiro reservado para fazer um implante dentário, de um terreno que eu vendi. Mas tive que comer na pandemia. Depois o proprietário fez um abatimento, e agora espero que meu aluguel não volte ao normal. Tenho vontade de dormir e acordar em outro país. Gosto de viajar. A minha vida inteira eu pensava em como fazer para sair daqui. Sabia que não ia me casar, ter filhos, igual a todo mundo da minha família. Tinha que ter um marido, uma casa em Itaparica, e eu ficava pensando… A única maneira que eu tinha de viajar era sendo artista, e sendo boa nisso. ///

Entrevista publicada originalmente na edição impressa da revista ZUM #20.

+

Noir & blanc: une esthétique de la photographie (bnf, 2020), catálogo da exposição no Grand Palais, Paris, cancelada pela pandemia.

A fotografia como eu sou, catálogo da exposição de Lita Cerqueira na Pinacoteca de São Paulo, 2009.

Lita Cerqueira (Salvador, 1952) é fotógrafa desde 1969. Tornou-se conhecida por fotografar o povo brasileiro, especialmente na capital baiana, e pelos registros intimistas de estrelas da música. Sua exposição A fotografia como eu sou (Pinacoteca de São Paulo, 2009) também foi apresentada em Paris, em 2012.

Maria Hirszman (Rio de Janeiro, 1966) é jornalista e crítica de arte, com mestrado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Contribui em publicações como Jornal da Tarde e O Estado de S. Paulo.

Tags: bahia, Cartões-postais, Retratos