O dar a ver de um buraco negro

Publicado em: 30 de maio de 2019

Imagem dos arredores do buraco negro no centro da galáxia M87 reconstruída a partir de sinais de micro-ondas captados por radiotelescópios (fonte da legenda: Revista Fapesp Maio 2019). Crédito: NASA

A discussão sobre a essência da fotografia e sua importância para a arte parece ter alcançado um novo patamar desde o surgimento das tecnologias digitais de produção de imagem. O debate passou a questionar a relevância de noções clássicas como autoria, estilo e materialidade da imagem, todas caras ao âmbito da arte e da fotografia reconhecida como arte.

Essa discussão ganha complexidade quando se trata de abordar imagens como a que nos foi revelada em 10 de abril de 2019 por um consórcio de mais de 200 pesquisadores do mundo. Esses cientistas transformaram o nosso planeta em um gigante radiotelescópio capaz de captar ondas eletromagnéticas emitidas pelo buraco negro do centro da galáxia M87, na constelação de Virgem, distante 55 milhões de anos-luz da Terra.

Os astrônomos e astrofísicos responsáveis por tal empreitada explicam que, não apenas a imagem realizada é inédita, mas que, também, as comprovações científicas que ela permite fazem dela marco histórico, científico e tecnológico únicos.

Todas as imagens produzidas a partir da atmosfera terrestre, do espaço sideral ou da superfície da Lua são imagens verticais, aquelas nas quais não vemos a linha do horizonte, perspectiva criada por nossa existência terrestre, como animais vertebrados que se desenvolveram ao longo de milhares de anos submetidos à gravidade de nosso planeta. Mesmo quando avistamos a superfície terrestre a partir da janela de um avião, lá está ele – o horizonte como finitude da distância que nossos olhos alcançam em seu exercício de nos dar a ver o ambiente que nos cerca.

Comandante da Apollo 17 Eugene Cernan e a Terra vistos a partir da superfície lunar, 1972. Crédito: NASA

Na esteira das divagações existenciais que toda a investigação astronômica suscita, parece interessante lembrar a frase emblemática de Harrison Schmitt (1935), geólogo norte-americano tripulante da Apollo 17, que em 1972 afirmou: “Viu uma, viu todas!”. Schmitt retrucara com desdém ao comentário emocionado do capitão Gene Cernan (1934-2017), que vislumbrava a face da Terra a 384.403 quilômetros de distância da superfície lunar. Cernan pisava pela primeira vez na Lua, mas já tinha encontrado a emblemática visão vertical extraterrestre desde sua participação no Projeto Gemini (conduzido pela NASA entre 1961 e 1966) e como tripulante da Apollo 10 (a segunda missão da NASA a orbitar a Lua, em maio de 1969).

Astronauta líder da missão Apollo 17, a última a levar o homem à Lua, Cernan observava maravilhado o contorno da pequena Blue Marble (a Bola de gude azul), título criado para outra fotografia antológica feita pela mesma equipe da Apollo 17, quando partia para sua missão, em dezembro de 1972. Essa imagem fotográfica, contudo, só seria apreciada pelo mundo mais tarde, quando da revelação dos rolos de filme após o retorno da tripulação à Terra. Naquele momento em que exploravam a superfície do satélite, nenhum dos dois astronautas tinha conhecimento do registro precioso que carregavam. Para Schmitt, que procurava amostras de rocha e solo que permitissem investigações sobre o terreno lunar, o fato de já ter visto várias reproduções imagéticas como aquela que era possível observar ao vivo e em cores, – inclusive a famosa Earthrise, publicada em 1968 e produzida pela tripulação da Apollo 8, em dezembro de 1968, quando da primeira navegação de um módulo lunar ao redor da Lua, – indicava o desgaste visual, a perda da novidade e do impacto desse encontro primordial entre um corpo que vê e o mundo que esse corpo experimenta e habita.

A fotografia Bola de gude azul (Blue Marble) foi feita no dia 7 de dezembro de 1972 pela tripulação da Apollo 17 na sua viagem em direção à Lua (imagem invertida 180º, verticalmente, pela NASA; o fotograma original mostra a Antártica na borda superior). Crédito: NASA

Essa questão do inédito, do encontro primeiro, da experiência primordial, faz parte de importante área da filosofia, a fenomenologia da percepção, desenvolvida marcadamente por Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), em seu livro homônimo (1945), mas também em outras obras seminais como O olho e o espirito (1961) e O visível e o invisível (1964). Para ele, a visão é uma experiência existencial que não coloca o pensamento à frente, mas enfatiza a relevância do sensível. Quando vemos algo, nossa relação com o que vemos não é intelectual, não é exploratória de conceitos que expliquem ou justifiquem o que vemos. Vemos com os olhos que são nosso corpo.

Para Merleau-Ponty a visão, enquanto modo de descoberta primordial da ciência, é uma fenomenologia objetivista – voltada para as coisas como se elas estivessem separadas de nossa subjetividade, ideia que é a base do conceito de representação. A observação científica é para ele um sobrevoo, uma vez que o método científico desenvolvido por René Descartes (1596-1650) institui a separação da visão e do pensamento – ou do corpo e da alma. A questão da visão será problematizada por Merleau-Ponty de maneira cada vez mais densa, procurando sempre interrogar as estratégias científicas de explicar o ver e a relação que temos com o que vemos. Para o filósofo francês, a essência da existência é corporal, portanto, o sensível tem tanto ou mais importância em nossa apreensão do mundo que as explicações científicas sobre o funcionamento dele. É por isso que, à certa altura de seu trabalho, dirá que “toda técnica é técnica do corpo”. Desse modo, a pintura, a escultura e mesmo a fotografia (que, na verdade, ele não inclui em seus estudos) seriam formas da expressão sensível, possíveis graças ao corpo e à subjetividade que ele permite.

A partir dessa perspectiva de explorar o que é a visão, podemos nos perguntar sobre a essência de dois fenômenos – a existência do buraco negro da galáxia M87 e a imagem que dele foi feita.

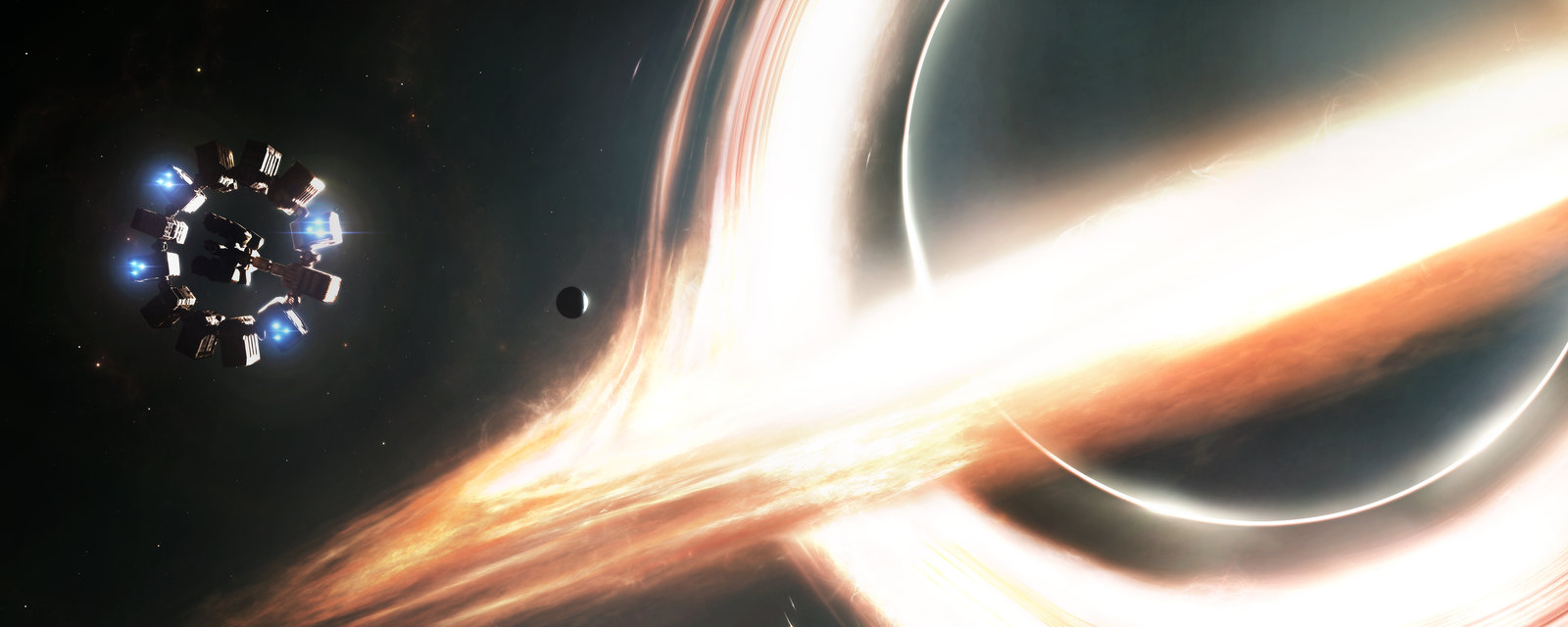

Gargantua, o buraco negro de Interstellar (2014), criado pela empresa norte-americana de efeitos visuais Double Negative (DNEG) com base em renderização a partir de cálculos do astrofísico Kip Thorne. Reprodução Internet

Muitas imagens simulando buracos negros já foram produzidas anteriormente a partir de cálculos físico-matemáticos e algoritmos computacionais. Talvez a mais famosa delas seja Gargantua, o assustador e deslumbrante buraco negro de Interstellar, longa-metragem de 2014, dirigido por Christopher Nolan. Idealizado por Kip Thorne, astrofísico do California Institute of Techonology (CalTech) e um dos vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2017, Gargantua representou visualmente o conjunto de conhecimentos teóricos mais avançados que havia naquele momento, utilizando previsões e probabilidades matemáticas que o aproximavam de um buraco negro real, do ponto de vista científico.

Um buraco negro não é um fenômeno da mesma ordem de grandeza do humano. Não se refere ao nosso espaço vivido ou à experiência de tempo terrestre. Aliás, como magistralmente apresentado pelo documentário Nostalgia de la Luz (2010), a astronomia é uma ciência do passado. É uma arqueologia do céu e do universo. Astrônomos, astrofísicos e cosmólogos buscam os rastros deixados por fenômenos que só podem ser estudados a partir de algum registro energético-luminoso, sendo que a quase totalidade deles já ocorreu – resta-nos registrar a luz que viaja pelo espaço sideral e que pode ser capturada por nossos telescópios terrestres ou espaciais, como o Hubble.

Radiotelescópios do Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – ALMA – no Deserto de Atacama, Chile, aparelhos ilustres de Nostalgia da luz (2010) e do Projeto Telescópio Horizonte de Eventos. Crédito: Divulgação

Justamente por ser uma área especial do espaço-tempo em que a gravidade é tão intensa que até mesmo a luz é atraída para seu centro, o que se vê nas projeções matemáticas de buracos negros e na novíssima imagem produzida pelo Projeto Telescópio Horizonte de Eventos é a sombra dessa região. Curiosamente, é a luz em processo de desaparecimento que dá a ver a mancha escura a qual nomeamos popularmente de buraco negro, mas que cientificamente é chamada de horizonte de eventos. Em nossa experiência terrena, sombras são dadas por bloqueios da luz. As sombras são associadas ao que não pode ser visto ou ao que está escondido. Num buraco negro, é a sombra que permite a visão da luz, num jogo de visibilidade em que os contornos iluminados de centenas de milhões de fótons em giro acelerado, provocado pela singularidade que constitui o horizonte de eventos, permitem ver aquilo que está em vias de ser destruído – a própria luz. Não à toa, o projeto levou dois anos para apresentar os resultados dos dados captados em abril de 2017 e coletados em cinco mil terabytes de informação computacional. A imagem resultante é uma composição a partir da interpretação de sinais eletromagnéticos, que foram tratados por diversos softwares, isto é, interpretados por meio de algoritmos que tiveram de ser desenvolvidos especialmente para esse fim, permitindo a construção de uma imagem que pudesse ser compreendida pelos olhos humanos como luz visível, uma vez que não somos capazes de ver todo o espectro da radiação eletromagnética.

Tal como a sombra do buraco negro, que só se dá a ver pela luz que a circunda, também a sombra que a ciência produz em relação à subjetividade humana pode ser vista no fenômeno da produção dessa imagem: desde a revelação do papel fundamental de uma jovem cientista que produziu o algoritmo que possibilitou a construção da imagem pela atuação de dezenas de softwares, até o papel das agências de fomento à pesquisa nas diversas ações envolvidas que financiaram o Projeto Telescópio Horizonte de Eventos, passando pelas políticas internacionais de incentivo à pesquisa e à tecnologia dos países envolvidos e pela ação colaborativa desses mesmos países, que conseguiram reunir oito radiotelescópios do mundo para que funcionassem em rede, como se fossem um só equipamento.

Desenho esquemático do planeta Terra transformado num gigante radiotelescópio, capaz de captar as frequências da radiação eletromagnética que constitui o disco de acreção ao redor do buraco negro da constelação M87.

Do ponto de vista específico da fotografia enquanto expressão artística, resta-nos avaliar se estamos diante de uma fotografia propriamente dita. Se a fotografia é um gesto autoral, baseado em um aparelho de utilização individual que captura luz branca visível capaz de ser impressa em superfície de duas dimensões ou se pode ser qualquer processo técnico de produção de imagem com finalidade de provocar uma experiência sensível, isto é, um convite ao olhar e à curiosidade, uma tentativa de mostrar o ainda não visto, um apelo à experiência do primeiro encontro como algo novo por meio da visão, ou seja, do corpo.

Se a fotografia for essa possibilidade de dar a ver uma nova experiência visual, a imagem em questão não é apenas um feito tecnológico extraordinário que tornou possível a primeira evidência visual direta de um buraco negro supermassivo e sua sombra. Ela é justamente tudo aquilo que ela não nos dá a ver: o conjunto das subjetividades que permitiram sua realização, mas também o registro desse encontro primordial com algo, até então, invisível, que entra para a história das experiências sensíveis que permitem ao homem imaginar e criar.///

Cristina Pontes Bonfiglioli é bióloga, professora de Ciências do Ensino Fundamental II em escola bilíngue, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA- USP e desenvolve segundo doutorado junto ao Programa de Pós-graduação em Estética e História da Arte do MAC-USP.

Tags: Astrofotografia, Astronomia, Buraco negro, Fotografia astronômica, Nasa