Bonaventure Ndikung, curador da bienal de fotografia de Bamako, é entrevistado pela crítica e curadora Lisette Lagnado

Publicado em: 1 de fevereiro de 2022

Prevista para novembro do ano passado, a 13ª edição dos Encontros de Bamako teve sua realização adiada para outubro de 2022. Desde 1994, o evento, organizado pelo Ministério da Cultura de Mali e pelo Instituto Francês, tem como missão proporcionar trocas entre fotógrafos africanos e da diáspora. A chamada Bienal Africana de Fotografia terá, pela segunda vez consecutiva, o curador camaronês Bonaventure Soh Bejeng Ndikung como diretor artístico, reunindo agora uma rede atuante em diversas partes do mundo: Liz Ikiriko (artista, curadora assistente da Art Gallery York University), Tandazani Dhlakama (curadora assistente de Zeitz MOCAA, Cape Town), Meriem Berrada (diretora artística de MACAAL, Marrakesh) e Akinbode Akinbiyi (artista e curador independente).

Com o título emprestado da obra do pensador malês Amadou Hampâté Bâ (1901-1991): Maa ka maaya ka ca a yere kono [As pessoas da pessoa são múltiplas dentro da pessoa], qualquer semelhança com os versos de Fernando Pessoa (“Não sei quantas almas tenho”) é mera ilusão: contrariamente aos sentimentos de solidão e exílio decorrentes da alternância de identidades do poeta português, esse aforismo celebrado na África negra refuta a melancolia da fragmentação. Ou melhor, abraça a potencialidade do pluralismo. Seguindo sua trilha, conceitos de “multiplicidade”, “diferença” e “vir-a-ser” prometem levar a Bamako questões relativas a extrativismo colonial e “patrimônios”.

Nascido em 1977 em Yaoundé, na República dos Camarões, Ndikung chega na Alemanha já com 20 anos. A formação em Biotecnologia médica pela Universidade Heinrich-Heine, em Dusseldorf, seguida de um pós-doutorado em Biofísica pela Universidade de Montpellier, na França, conferem a esse orador carismático uma trajetória tão surpreendente quanto fecunda para sacudir a morosidade disciplinar das artes, subjugadas às leis de um mercado que vem absorvendo a pauta identitária com a mesma sede extrativista que caracteriza os empreendimentos financeiros. Sua posição, clara e contundente, pode ser conferida no ensaio Ceux qui sont morts ne sont jamais partis: la préservation de la suprématie, du Musée Ethnologique et les complexités du Forum Humboldt [Aqueles que morreram nunca se foram: a preservação da supremacia, o Museu Etnológico e as complexidades do Fórum Humboldt] (Archive Books, 2018). Ndikung tem encabeçado as discussões em torno da controvertida criação do Fórum Humboldt, que reúne os acervos do Museu Etnológico e do Museu Dahlem de Arte Asiática em um antigo palácio prussiano parcialmente reconstruído.

A singularidade dessa voz em meio à globalização do trabalho curatorial consiste em saber modular uma crítica mordaz com a elegância e sensibilidade de grandes poetas e músicos, tempero incomum entre ativistas de plantão. Ndikung desenvolve numerosas atividades, inclusive acadêmicas. Integrou a equipe do curador Adam Szymczyk na documenta 14, em Kassel e Atenas, em 2017; e vem trabalhando na lendária mostra de Sonsbeek, em Arnheim, na Holanda, repensando esculturas em escala expandida. Inicialmente prevista para 2020, a nova estrutura do evento, por conta da pandemia, se estenderá até 2024.

Ndikung fundou em 2009 a SAVVY Contemporary, espaço independente e experimental em Berlin. Em pouco tempo, a programação, voltada para a inscrição cultural de práticas artísticas anticoloniais, mudou a paisagem institucional da cidade, iniciativa que lhe rendeu a Ordem do Mérito de Berlim. Ndikung acaba de ser nomeado para a direção da prestigiosa Haus der Kulturen der Welt – HKW [Casa de Cultura da Terra], decisão que deverá exigir rearranjos estratégicos para não esvaziar o laboratório de formas-ideias, que inaugurou uma nova sede. Afinal, apesar de contar com uma generosa equipe de colaboradores, é difícil imaginar um/a/e sucessor/a/e à altura, capaz de insuflar o mesmo sentido de celebração e comunidade.

Conheci Ndikung quando esteve no Rio de Janeiro, em 2018, para primeiro encontro organizado pelo Museu Nacional/UFRJ, que tinha a imensa tarefa de elaboração do trauma causado pelo incêndio que destruiu mais de 20 milhões de itens do seu acervo. Ele fez uma fala profunda, meditativa, de quem conhece de perto o trabalho do luto, e resultou numa contribuição emocionante para o entendimento do fogo como elemento de refundação simbólica da mais antiga instituição científica de um país ainda às voltas com os vestígios dramáticos de sua herança colonial.

Qual foi o primeiro Encontro de Bamako que você visitou?

Bonaventure Ndikung: Foi a de Bisi Silva, em 2015.

A convite de Simon Njami, você integrou a equipe de curadores da 13ª Bienal de Arte Africana Contemporânea de Dak’Art. O tema era inspirado na peça A Hora Vermelha, do escritor e político antilhano Aimé Césaire, enquanto a edição anterior, intitulada A cidade no dia azul, fazia menção a um poema do senegalês Léopold Sédar Senghor. Chama minha atenção que o conceito da sua edição para Bamako também retoma um homem da literatura, o nigeriano Chinua Achebe, que amava contar histórias. Em outra direção, porém, Walter Benjamin estava, em 1933, publicando um ensaio assombroso sobre o esgotamento das narrativas e o empobrecimento da experiência. A arte visual ainda pode contar histórias?

BN: Em primeiro lugar, viemos de um percurso de contação de histórias, de uma cultura de escrita e de oralidade muito sofisticada. Não me refiro à oralidade como guarda-chuva, mas à contação de histórias. Estou interessado em cativar a atenção das pessoas. Porque certas coisas não existem, não cabem dentro do “mundo dos fatos”. Se você pensar em Suzanne Césaire (1915-1966), ela defende o Surrealismo como espaço em que você pode realmente explodir, um espaço de fabulação. Nesse espaço narrativo, a verdade tem mais fundamento. Você encontra um exemplo em Kindred – Laços de sangue [Editora Morro Branco, 2020], de Octavia Butler, que escreve a história de uma mulher que volta 200 anos, encontra seus ancestrais nas plantações, e testemunha o racismo extremo, a violência, os estupros, e assim por diante. Há tantas coisas a serem ditas que os livros de história não conseguem trazer.

Vamos ao título desta edição de Bamako: As pessoas da pessoa são múltiplas dentro da pessoa. Há uma ressonância que me levou à noção de “terras de fronteiras” de Gloria Anzaldúa, quando ela diz que nada muda no mundo “real” antes de mudar internamente.

BN: Não sei quanto às mudanças, mas sei do reconhecimento da multiplicidade no espaço interior para poder se expressar. Nos foi contada uma mentira violenta. Aimé Césaire e Frantz Fanon se referem à missão colonizadora como missão des-civilizatória. E uma de suas destruições foi a noção de multiplicidade, poder ser homem e mulher, médico e pintor. Nessas culturas, você pode ser tudo.

Você se refere a Exu abrindo caminhos, à noção de encruzilhada…

BN: Sim, sim!

Refere-se também à lição do afrofuturismo, àquele ditado iorubá: “Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que arremessou hoje”. O tempo espiralado, não-linear, permite reverter anseios pelo progresso, os tais progressos que justificaram genocídios. Porém, uma Bienal em Bamako se inscreve historicamente no contexto global, ou seja, como ir na contracorrente do tempo linear, do progresso? Qual seria o horizonte programático dessa bienal, quando se sabe o que aconteceu com a Bienal de Havana, que era destinada a artistas do Terceiro Mundo?

BN: Acho que o horizonte programático está no nome do evento: “O Encontro…”. É uma congregação constante. É um pretexto recorrente para que as pessoas, os artistas, o mundo africano se reúna. É uma comunhão constante, uma recriação de comunidade, um movimento não somente para ir adiante, mas cíclico. Não tenho problema com o progresso em si, apenas se ele for a única motivação. Devemos movimentar algo. Seguir “em frente” pode ser aquela pedra para matar o pássaro ontem. A premissa da Bienal é que pessoas do Haiti ao Brasil, da África do Sul ou do Egito, possam vir e partilhar conhecimento, trocar epistemologias e estéticas a partir de diferentes cantos. Estou interessado nisso.

Samuel Fosso ganha uma retrospectiva nesta edição, após ter participado da 1ª Bienal de Bamako. Pedagogicamente, qual o significado das salas especiais?

BN: Esperamos ter cinco salas especiais. Além de Samuel, está confirmada a participação de María Magdalena Campos-Pons. Qual a ideia? Samuel fotografa desde os 13 anos com uma linguagem muito peculiar. Como continuou fazendo esse trabalho ao longo dos anos e como se sustenta como artista baseado no continente africano? Isso em si já merece crédito. Em segundo lugar, interessa a maneira como sua linguagem como contador de histórias foi se refinando. Em terceiro lugar, seu corpo envelhecendo: o que isso significa para um artista que utiliza o próprio corpo como meio de expressão? Através de diferentes identidades, ele continua fazendo de seu corpo o assunto principal. Ou seja: não apenas ele mudou com o tempo, mas o trabalho mudou maciçamente.

Existe um desejo de historicizar?

BN: Estou interessado no cultivo da memória, nas ferramentas mnemônicas que temos para manter o conhecimento de um tempo particular e na criação de novos dispositivos para novos corpos carregarem o que chamamos de memória. Não estou interessado na história per se; talvez em historiografias.

Na estrutura da Bienal, existe uma convocatória geral. A não ser em festivais, é um procedimento incomum, que foi abandonado pelas bienais ocidentais.

BN: A Bienal de Dak’Art também lança chamadas públicas, o que me parece fascinante, porque é um reconhecimento das limitações da curadoria. Ninguém conhece todo mundo. Trabalhamos com uma rede, mas há pessoas que não fazem parte. A ideia da convocatória é gritar na floresta e escutar o eco, as árvores nos devolvendo o som. E assim, alguém, amador ou profissional, sem nenhum contato com o curador, e que faz um trabalho brilhante, tem a oportunidade de submeter sua produção.

São 25 escolhides por meio da convocatória?

BN: Inventei esse número, não é tão rígido. Quero manter essa edição pequena, contrariamente à anterior. A proporção deve ser metade de convidades, metade de selecionades.

Estranhei o fato de que nenhum des curadores reside em Bamako. Imagine, por exemplo, fazer a Bienal de Berlim sem viver na cidade. Não poderia ser alguém de Kinshasa ou Johanesburgo e que que fosse para lá?

BN: Temos uma grande equipe atuando no território. O diretor-geral é um artista que vive lá, Cheikh Diallo. Idealmente, deveríamos trabalhar de Bamako, sim, mas a realidade é outra. Os aspectos práticos não permitem. A remuneração é insuficiente e as pessoas precisam ter vários trabalhos, lá e cá. Curadoria no continente africano é uma prática de dedicação. Na última edição, tínhamos 12 locais de exposição e produzimos quase todas as obras no local. Isto é uma coisa muito importante. É uma Bienal que, ao longo de seus 25 anos de existência, mandava produzir tudo na França. Mali, país da fotografia, tinha perdido todas as condições. Foi preciso começar do zero para ter laboratórios. Uma das maiores conquistas é conseguir produzir no local, ter uma ecologia de produção que vai desde o trabalho do artista, o papel, a impressão. Esse é o significado maior de fazer uma exposição num lugar desses.

Um outro diferencial do contexto é o formato da instalação. Imagino que vocês desenvolveram uma museologia própria, distinta do modernismo do “cubo branco”, evitando vitrines…

BN: Queremos que as pessoas venham até as instituições, mas também queremos que a arte vá até as pessoas. Um dos locais de exposição foi o refeitório de uma escola para meninas de 12 a 18 anos. Na abertura, havia 600 jovens que não teriam a oportunidade de ir a um museu. Era tudo menos um “cubo branco”. O cubo branco é apenas um veículo; a questão é o que fazer com ele. É preciso trabalhar forma e conteúdo conjuntamente. Às vezes, é o recipiente que dá forma ao conteúdo; às vezes, é o inverso. Vou lhe dar um exemplo. Cheick Diallo, nosso cenógrafo, inventou um alfabeto, ou, digamos, uma gramática, para apresentar as obras. Trabalhamos com metal e madeira. Quase nada foi colocado sobre as paredes. Criamos estruturas no espaço. Havia um “rio” de uma ponta à outra da sala. Imagine uma mesa – o rio Níger fluindo – sobre a qual tínhamos fotos de uma das primeiras fotógrafas mulheres de Gana. Outra plataforma foi uma estrutura de bambu e madeira com a aparência de uma tenda, sobre a qual as fotografias foram dispostas. Quais meios podem ser inventados para olhar a fotografia de modo diferente? Faz parte do exercício curatorial.

Isso foi conversado previamente com cada artista?

BN: Sim, já sabiam que a apresentação seria diferente. Se eu dissesse que todes ficaram felizes, estaria mentindo. Jogar com a cenografia é muito importante. A fotógrafa afro-russa Liz Johnson Artur chegou e ficou surpresa. No caso dela, não colocamos as fotografias na parede. Não podíamos nos dar o luxo de fazer molduras. Montamos um painel de madeira recortado e o papel fotográfico foi inserido dentro, como se a madeira fosse a moldura.

E as obras voltaram para a artista?

BN: Perguntamos a cada artista se queria a obra de volta ou se podia doá-la à Maison africaine de la photographie [Casa africana da fotografia].

Então há a ideia de criar uma coleção a partir da Bienal de Bamako?

BN: De alguma maneira, sim.

Há temas extremamente delicados de serem abordados. O coreografo congolês Dorine Mokha (1989-2021) denunciava a perseguição, a homofobia. Como Bamako lida com esse tema sem colocar em risco a vida des artistas?

BN: A homofobia está em toda parte. Em algumas sociedades mais do que outras. A questão é: como lidar com isso? Para mim, seguindo Suzanne Césaire, a poesia é revolucionária. Buscar meios de exibir o queerness em suas sutilezas. Mali é um país islâmico e há certas coisas que não podemos exibir. Ainda assim, na última edição, mostramos Dustin Thierry, artista que documenta salões de baile onde a comunidade queer é celebrada. Ele é fantástico! Como evitar a autocensura? Os tempos da provocação já foram. Não precisamos de frontalidade nem de cenas explícitas. Precisamos de poesia! Como empoderar os grupos LGBTQIA+ e subverter as perseguições? Você pode decidir se quer mostrar o caráter queer de modo superficial, ter a exposição fechada, e não realizar nada.

Ou seja, uma Sala especial de [Robert] Mapplethorpe (1946-1989) seria o exemplo clássico?

BN: Não! Isso é para o olhar branco. Para mim, nem é um desafio estético.

A homofobia não é a única questão delicada para um regime como o de Mali. Imperialismo, conflitos militares e terrorismo são outros temas candentes e difíceis.

BN: Sim, e tem a religião. O princípio é o mesmo: como expressar e colocar os temas sem fechar a conversa, mas abrindo portas para o diálogo. Se eu projetar um filme que trata do golpe de Estado na Guiana Francesa, as pessoas irão dizer que isso aconteceu numa região remota. Denunciar a corrupção no Mali é pedir para fecharem o evento.

Daí tem os programas públicos…

BN: Exatamente, tanta coisa pode ser discutida nesse espaço. Claro que os espiões estão infiltrados, mas enquanto o respeito predominar, tudo bem.

Sonhando com uma ilha, de María Magdalena Campos-Pons, nove fotografias em polaróide, 2008. Cortesia da artista.

De que maneiras a fotografia coloca a fratura colonial e a fratura ambiental? Malcom Ferdinand, especialista em assuntos políticos e filosóficos que envolvem conflitos ecológicos, levanta especificidades no olhar, nos materiais, na tecnologia, nas instituições, no custo dos meios de produção, nas mãos que fabricam essa imagem, no tipo de prática, na audiência etc. Pensando nisso, você poderia dar alguns exemplos que estarão na Bienal?

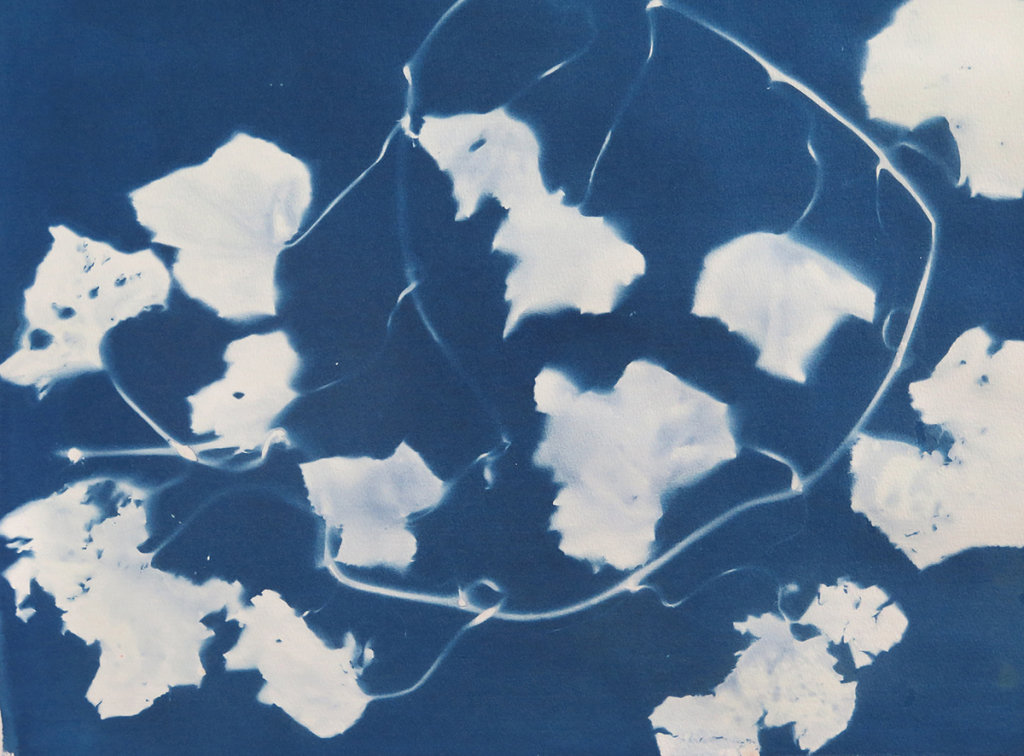

BN: Não posso adiantar muitos nomes porque a lista ainda está em construção. Mali teve dois golpes de Estado em um ano. Para mim, a fratura ecológica é a manifestação da fratura colonial. Uma é resultante da outra. Vou apresentar um/a artista de cada curador/a. Gulshan Khan é uma artista sul-africana, de origem turca, voltada para as questões da religião, principalmente o acesso das mulheres a certos locais. Você sabe que Cidade do Cabo [na África do Sul] tem uma grande comunidade muçulmana. Shiraz Bayjoo é um artista interessado em narrativas coloniais, anteriores a Vasco da Gama, sobretudo o modo como o Oceano Índico banha o continente africano, como essas culturas se mesclam e se manifestam, a multiplicidade de seres e linguagens em uma pessoa. Há também a artista Gladys Kalichini, de Zâmbia, que lida com a resistência coletiva de mulheres contra o apagamento da memória. Outra artista que fala de espaços de memória é a ítalo-senegalesa Binta Diaw, a partir de questões relativas ao solo, o que brota dali, o que acontece com a desnaturalização, a ideia de adubos, o corpo como paisagem, narrativas de sobrevivência. Durante a Passagem do Meio, as mulheres trançaram arroz e sementes em seus cabelos e chegaram nas Américas com sua própria proteção contra a fome. Haverá ainda uma nova obra de Adama Delphine Fawundu, envolvida na produção de um trabalho abstrato, em papel e tecidos, cujas formas geométricas surgem da relação entre tingimento e a formação da imagem no laboratório fotográfico. Vem de uma pesquisa da sua linhagem, da avó fabricando tecidos; não trata a fotografia como captura, mas como fabricação de imagem.

E nenhuma artista do Brasil?

BN: Váries artistas afro-brasileires se inscreveram na chamada pública e ainda estamos olhando. Para o livro, Diane Lima escreveu um belo ensaio.

Falando agora das múltiplas pessoas dentro de você. Nesse mesmo momento, além de Bamako, você está fazendo outra “bienal” (por falta de uma palavra melhor) em Arnhem, na Europa. Não gosto de comparações, mas talvez pudesse falar a respeito dessa dupla experiência curatorial.

BN: Quero dizer o seguinte: o contexto importa. O contexto no qual você se encontra informa a exposição. Não traria Amadou Hampâté Bâ se estivesse trabalhando na Finlândia; ou sim, porém seria diferente. Só posso afirmar As pessoas da pessoa são múltiplas dentro da pessoa no contexto específico de Mali. Claro que, para contar histórias, eu poderia criar uma ligação com Glissant, ou com Dubois. Em Arnhem, estou tentando associar a contação de histórias com a musicalidade, com o sônico. Para o conceito de Sonsbeek, parti dessa incrível poeta sino-americano, Maxine Hong Kingston. Para mim, uma das mais belas narrativas de sobrevivência na plantação é a história de trabalhadores que, impedidos de falar, cavavam um buraco no campo e gritavam dentro, com a esperança de que, quando o grão amadurecesse, as plantas cresceriam e cantariam ao vento sua mensagem. Então eis a questão: como iremos narrar nossas histórias? O que irá veicular essa história no futuro, mesmo que não a escutemos? Dentro de uma perspectiva ecológica, as plantas escutarão, e essa é a única maneira de acreditar que podemos efetivamente fazer a revolução, entendendo que aqueles que são mais que humanos irão também levar a mensagem. ///

Lisette Lagnado (1961, Kinshasa – Congo) é jornalista, crítica de arte e curadora com doutorado em Filosofia pela USP-SP. Nos anos 1980 foi editora de diversas revistas de arte e entre 2001 e 2010 foi coeditora da revista online Trópico, juntamente com o jornalista Alcino Leite. Foi curadora de diversas exposições, com destaque para a 27ª Bienal de SP (2006), o 33º Panorama do Museu de Arte Moderna de São Paulo (2013) e foi uma das quatro curadoras da 11ª Bienal de Berlim (2019-2020).

Tags: Bienal de Bamako, Diáspora africana, Fotogragria africana