Aprender com a pedra

Publicado em: 27 de abril de 2020Em 1966, o poeta João Cabral de Melo Neto publicou, em livro de mesmo nome, o poema A Educação pela Pedra. Um poema curto e cortante, estruturado em duas estrofes apenas:

Uma educação pela pedra: por lições;

para aprender da pedra, frequentá-la;

captar sua voz inenfática, impessoal

(pela de dicção ela começa as aulas).

A lição de moral, sua resistência fria

ao que flui e a fluir, a ser maleada;

a de poética, sua carnadura concreta;

a de economia, seu adensar-se compacta:

lições de pedra (de fora para dentro,

cartilha muda), para quem soletrá-la.

*

Outra educação pela pedra: no Sertão

(de dentro para fora, e pré-didática).

No Sertão a pedra não sabe lecionar,

e se lecionasse não ensinaria nada;

lá não se aprende a pedra: lá a pedra,

uma pedra de nascença, entranha a alma.[1]

Traço central do poema é a argumentação de não existir transparência dos significados e ensinamentos que o contato humano com a pedra gera – “cartilha muda” –, mas, ao contrário, opacidade. A pedra como metáfora, talvez, do próprio poder de desconcerto detido pela arte escrita ou visual, posto que é no embate aberto e incerto com palavras e imagens que cada um pode, no uso de suas capacidades, desejos e memórias, formular sentidos próprios do mundo que são inalcançáveis por outros meios ou modos. Nesse sentido, parece ser possível alinhar uma série de trabalhos feitos por artistas brasileiros – de antes ou de agora – como pertencentes, tenham ou não esta intenção, a uma pedagogia implícita no poema de João Cabral de Melo Neto, posto que se afinam e se aliam aos afetos que o poeta parece querer mobilizar. Trabalhos que se apoiam, de formas diversas, no método de aprendizado contido em A educação pela pedra, expresso nas lições ali enunciadas: lições de dicção (impessoalidade), de moral (resistência), de poética (concretude) e de economia (concisão).[2] Educação que, no Sertão – território não somente físico, mas também de invenção –, assumiria características próprias, posto que lá a pedra já habita o humano, e com ele se mistura e se confunde.

De modo amplo, alguns desses trabalhos remetem explicitamente à pedra como coisa física ou como figura de linguagem, enquanto outros evocam, de maneira menos direta, as lições ensinadas pela pedra acerca das formas humanas de se organizar em sociedade, tal como o poema sugere. Em quaisquer dos casos – reportando-se ou não diretamente ao referente pedra –, são trabalhos que evocam a singular experiência transformadora que, segundo o escritor pernambucano, o mineral promove. Trabalhos que mais mostram que provam, sugerindo que a arte que realmente conta é uma que frustra e desafia conhecimentos assentados. Uma arte que importa, sobretudo, por instaurar uma pedagogia do desaprender; por, paradoxalmente, “deseducar”, ensinando qualquer um a examinar de novo o entorno que julgava ser já conhecido. Uma arte que provoca erosão de certezas, que constrói destruindo, que aposta no que resulta de encontros improváveis entre coisas e corpos. Que deseja o que está por vir, o do que pouco ainda se sabe.

Detalhe da instalação Sobre este mesmo mundo, de Cinthia Marcelle, 2009. Crédito da foto: Matheus Rocha Pitta.

Há um trabalho da artista Cinthia Marcelle nomeado, precisamente, Educação pela pedra (2016), feito especialmente para uma ampla sala do MoMA PS1, instituição nova-iorquina que funciona em edifício que no passado abrigou uma escola. Nesse ambiente de pé-direito duplo com paredes feitas de tijolos aparentes vermelhos, a artista distribuiu, nas brechas horizontais existentes entre esses elementos construtivos modulares (mas de construção irregular), milhares de pequenos pedaços de bastões de giz branco, esse instrumento de escrita que até hoje evoca, no imaginário coletivo, práticas de ensino em salas de aula. Não há, nessa aproximação de um mineral poroso (na forma de bastão) de outros mais duros (nas formas de tijolo e argamassa), somente a vontade de fricção entre matérias com propriedades opostas ou tampouco mera ocupação inusitada do que é espaço supostamente vago. Há ali, sobretudo, o desejo de reinventar o ato de usar o giz para escrever algo sobre uma superfície dada, valendo-se de gesto que aproxima o que parece ser distinto e destaca o que há de possibilidade cognitiva em um movimento ordinário; desejo de elaborar um texto que convida a leituras diversas e divergentes de quem se dispõe a entendê-lo. Um trabalho que, ao oferecer uma experiência sensível concisa e concreta que permite imaginar de modo novo situações já conhecidas, faz jus à referência literária que traz em seu título.

O uso do giz e a evocação de uma sala de aula estavam já presentes em trabalho anterior de Cinthia Marcelle. Na instalação Sobre este mesmo mundo (2009), a artista condensa, em uma imagem familiar e simultaneamente estranha, o processo frágil sobre o qual se apoia o aprendizado, em que se misturam feitura e apagamento. Para tanto, constrói um quadro-negro, semelhante aos que habitam a memória de estudantes e professores de diferentes gerações. Mesmo os mais jovens, habituados a uma mediação menos matérica em processos de aprendizagem, são capazes de associar, de imediato – ainda quando essa lembrança é informada por relatos de outros ou por imagens vistas em filmes ou descritas em livros –, aquela placa horizontal escura presa à parede com o ritual de uma aula, em que o giz branco imprime, no quadro (na louça, na pedra), palavras, números, mapas, gráficos, desenhos e tudo o mais que é código assentado para trocar e gerar conhecimento. A aparência é de uma superfície usada por muitos anos, em que se sobrepõem, como um palimpsesto, vestígios de incontáveis aulas, das quais é possível apenas intuir, por fragmentos e restos de algo que foi um dia ali escrito, os assuntos nelas tratados. Há algo mais, porém, que chama a atenção nessa paisagem: a escala desmedida do quadro-negro (quase nove metros de extensão) e a enorme quantidade de pó de giz depositada sobre sua base ou acumulada no chão, formando um relevo acidentado e espesso que evoca cadeias de montanhas vistas do longe. Nesse quadro enorme e nesses montes de pó de giz branco, parecem caber tudo o que pode ser transmitido pela linguagem e também tudo o que pode ser dela esquecido. Tudo o que é construção e tudo o que já é ou pode ser ruína.

É importante notar que tanto Educação pela Pedra quanto Sobre este mesmo mundo dependem, para existirem como plataformas de aprendizado, do trabalho intensivo e coletivo de muitos colaboradores da artista. Há, nessa condição de existência, a sugestão de que não se produz ou se adquire conhecimento sozinho, inclusive (ou principalmente) através da criação de algo que antes não havia. Supor essa dependência recíproca é o que estrutura o trabalho Primeira pedra (2015), no qual Matheus Rocha Pitta exibe, no piso da sala de uma galeria, dezenas de pequenos cubos de concreto, do tamanho que cabe bem em uma mão. Oferece cada um deles aos visitantes da mostra em troca da primeira pedra que esses encontrarem na rua, promovendo um vínculo ou uma cumplicidade simbólica com desconhecidos. Ao final, o que era conjunto modular assume uma forma irregular que é metáfora da diversidade da rua. Mas se a educação é algo que implica partilha, não é, por isso (muito ao contrário), espaço livre de conflitos. Composto por duas carteiras estudantis postas uma diante da outra e refeitas como se fossem um móvel único, Geminis (1994), de Paulo Bruscky, parece reforçar, visualmente, essa necessidade de repartir o aprendizado ou de construir conhecimento juntos. Paradoxalmente, contudo, esse sedutor objeto remete, igualmente, às dificuldades próprias de tal intento, dada a quase impossibilidade de alguém ocupar as cadeiras geminadas, pensadas originalmente como coisas apartadas e estanques. De modo sintético, o trabalho lembra dos desafios que uma educação regida pelas lições elencadas pelo poeta coloca para todos que a desejam e por ela lutam.

A ambiguidade entre construção e desmanche que envolve práticas pedagógicas está também presente na performance itinerante A Coisa em si (1997), de Oriana Duarte, da qual há registros em vídeo das várias vezes em que foi apresentada ao longo do tempo. Nela, a artista, instalada em cadeira e mesa simples postas em lugar qualquer (no interior de uma instituição ou em praça pública), toma, em gestos lentos, medidos e repetitivos, uma sopa feita somente de pedras coletadas na cidade onde se encontra misturadas a pedras trazidas da cidade onde pela última vez a tomou. Ao ingerir a sopa, a artista faz de si depositária do que, metaforicamente, distingue e identifica cada um daqueles lugares dentre todos os demais: os chãos que continham aquelas pedras e sobre os quais todo o resto se sustenta e se ergue. Deixa que as pedras, vindas de vários cantos e de algum modo retidas no líquido quente que bebe, se entranhem e se aninhem em seu corpo, fazendo dele parte dos lugares onde coleta os minérios. Repetindo a performance em cidades diversas, vestígios de cada uma delas vão-se acomodando embaralhados em seu organismo, dissolvendo as fronteiras geográficas do mundo de fora e construindo passagens simbólicas entre o que antes era afastado. Tomando a sopa de pedras, Oriana Duarte incorpora e carrega, portanto, os lugares por onde passa, desterritorializando-os e compondo, nela mesma, uma cartografia nova e contemporânea do mundo em trânsito que habita: um mundo de simultânea preservação de diferenças e de negociação constante entre formas distintas de pertencimento à vida.

Em sintonia com essa paradoxal proximidade entre construção e desfazimento, três trabalhos de Marcelo Moscheta – Roma (2018), Babilônia (2018) e Egito (2018) – articulam o papel estruturante da pedra ao longo da história – suporte antigo de reprodução litográfica de textos e imagens, bem como matéria básica para edificações diversas – e a fragilidade dos arranjos sociais erguidos em torno dela por períodos tão longos. São objetos que, ao ostentar uma verticalidade feita de pedaços irregulares de pedra empilhados e assim aprisionados, parecem ativar, a partir dos nomes que o artista lhes dá, a memória coletiva de muito do que foi erguido no passado, bem como da ruína de projetos de convívio que se mostraram, por fim, excludentes e violentos. Lascas de pedras que, na sua concretude opaca e firme, igualmente anunciam, contraditoriamente, uma capacidade de resistir às destruições que o tempo causa. Refratários a uma leitura apaziguada de seus significados, esses trabalhos propõem a necessidade de se aprender o mundo com o auxílio da “cartilha muda” da pedra.

A educação pela pedra também se faz, porém, de outros modos. Por vezes, é a própria natureza que, de jeito incisivo, busca ensinar o homem sobre a fragilidade do mundo que habita. Em trabalhos em que se apropria de páginas de antigas enciclopédias, Marcelo Moscheta exibe imagens de uma explosão vulcânica – O tempo (2018) – ou dos muitos resíduos rochosos espalhados por uma dessas erupções – Ainda (2018) –, acompanhadas de legendas que, resultado de uma edição por apagamento dos textos acadêmicos que acompanhavam as fotografias, alertam para a efemeridade da vida. Imagens e textos que ademais trazem, fixados em suas próprias molduras como se fossem apêndices delas, pedras naturais processadas pela mão humana para construir coisas variadas. Alerta de vulnerabilidade que é ainda feito pelo artista na instalação Melancholia (2018), composta por uma série de pedras fundidas em bronze espalhadas aleatoriamente pelo piso, como fossem meteoritos que, vindos de algum canto, tivessem entrado na atmosfera terrestre e ali caído. Representação de algo que a pedra, indiferente a qualquer dor, ensina.

Discutir a pedagogia implícita em A Educação pela Pedra implica, necessariamente, aproximar-se de educadores que, de maneiras diversas, antecipam as lições do poema. Entre estes, é incontornável mencionar o pernambucano Paulo Freire (1921-1997), para quem o processo de alfabetização está intimamente ligado à possibilidade de se poder ler e escrever a própria vida. Alfabetização como processo que concede autonomia e protagonismo àqueles que, por não dominarem a leitura e a escrita, não podem narrar suas histórias nem pleitear direitos que lhes são devidos. É nesse sentido que a educação é por ele entendida como “prática de liberdade” que se afirma, em contextos de grande desigualdade de acesso a quase tudo, como “pedagogia do oprimido”. Seu método para alfabetização de adultos – aplicado pela primeira vez em Angicos, Rio Grande do Norte, no início de 1963 – é também, por isso, processo de conscientização do lugar que os educandos ocupam no mundo e do lugar que podem nele ocupar um dia. Processo de emancipação que não ocorre individualmente, mas na reunião de mulheres e homens que, por vontade e precisão, integravam o que chamava de “círculos de cultura”.

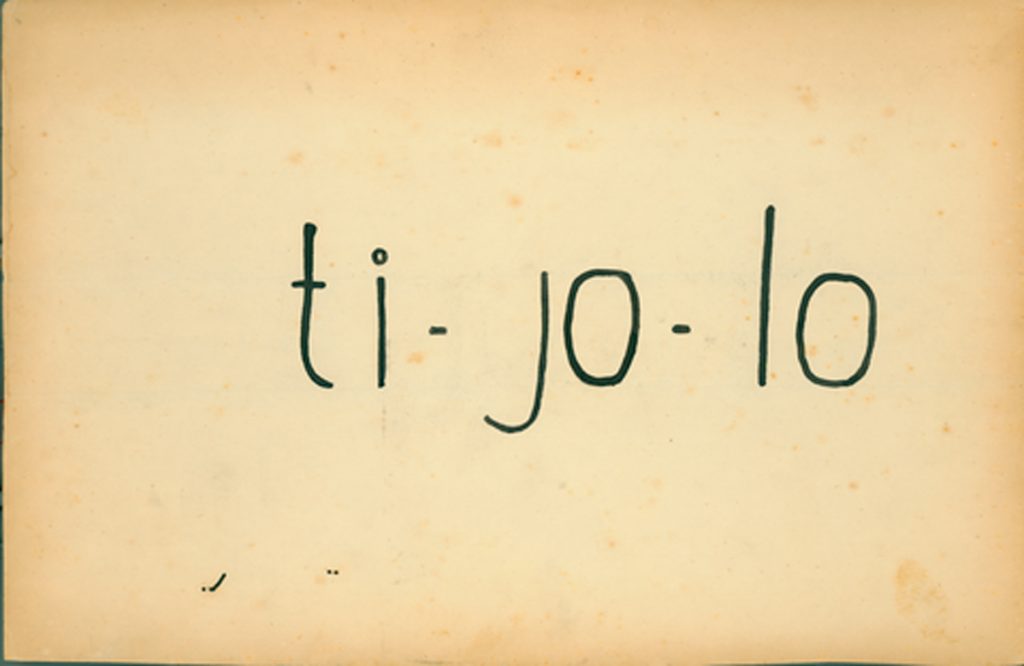

Operacionalmente, o método tinha início na escolha, feita por um grupo de alfabetizandos, de um reduzido conjunto de palavras que combinassem forte carga semântica e muitas possibilidades fonêmicas. Palavras que fossem, portanto, importantes para a explicação de suas vidas e que permitissem o entendimento da formação silábica de outras tantas. Os diferentes aspectos – sociais e composicionais – dessas “palavras geradoras” eram então coletivamente discutidos e investigados com o auxílio de um coordenador que facilitava as trocas entre os membros do círculo, daí resultando a compreensão e a articulação crítica de um léxico antes fragmentado e opaco em termos construtivos. Em atividade organicamente integrada às demais, esses vocábulos todos (tijolo, favela, voto, entre outros tantos) eram apresentados ao grupo em aparatos didáticos que os associavam a imagens de situações e objetos que fossem familiares a seus integrantes. [3] Associações que, inicialmente, eram todas feitas por meio de desenhos, embora logo tenham passado a ser também apresentadas em fotografias acompanhadas de legendas. Projetadas em sequência sobre as paredes dos lugares de encontro dos educandos através de um aparelho chamado epidiascópio, essas imagens eram usualmente precedidas, nessas ocasiões, pela exibição de um conjunto de outras mais, chamadas de “fichas de cultura”, contendo cenas e situações capazes de motivar discussões iniciais sobre as relações entre natureza, cultura e emancipação. [4] No material preparado para ser usado no Plano Nacional de Alfabetização – PNA, criado pelo Ministério da Educação no final de 1963 tendo por base o método desenvolvido por Paulo Freire, as “fichas de cultura” eram constituídas de um conjunto de dez aquarelas de autoria de Francisco Brennand, pintor e ceramista pernambucano, as quais teriam sido feitas para o educador a pedido do escritor e amigo comum Ariano Suassuna. Concebido para ser difundido em larga escala no contexto do PNA, esse conjunto de imagens começou a ser utilizado em experiência feita na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, a partir do início de 1964. Com o Golpe Militar de 31 de março daquele ano, contudo, o plano foi imediatamente interrompido e o material didático apreendido. [5] De grande e comprovada eficácia por encurtar distâncias entre a abstração da palavra escrita ou lida e a concretude daquilo que ela designa no cotidiano comum, o método para alfabetização de adultos criado por Paulo Freire é acolhido ou rejeitado pela mesma razão: por sublinhar a importância da educação para construir-se um juízo autônomo sobre a vida corrente e suas possibilidades futuras.

Ainda que sem uma filiação explicitamente reclamada às ideias do educador pernambucano, trabalhos de artistas contemporâneos ecoam, de várias maneiras, o conceito de “palavras geradoras” em seus trabalhos. Na gravura Transfobia (2018), Agrippina Manhattan apresenta os rostos desenhados de quatro pessoas que, pela abertura de suas bocas, parecem soletrar a palavra que dá título ao trabalho, a qual é assim nele grafada: Trans-fo-bia. [6] Parece lembrar da necessidade de se pautar o ensino por um repertório mais amplo de palavras que importam de modo crucial para os educandos, além de servirem ao aprendizado de uma população mais ampla. Palavras que, a depender do entranhamento que tenham ou não em um território partilhado de significados, podem significar vida ou morte para tantas e tantos. Repertório de palavras e questões que são também atualizados por Randolpho Lamonier em sua série de Crônicas de Retalho (2016 – em desenvolvimento) em que, bordando ou costurando pedaços de tecido, botões e zíperes sobre tapetes ordinários de piso, associa palavras e imagens para expor desigualdades abissais que existem no Brasil, causadoras da falta do mais básico à vida de inúmeros adultos e crianças que vivem no país. Como em 1 tijolo para casa própria, Uma cama de papelão ou Casa de lona para uma família, em que as frases-títulos escritas com linha são associadas a representações construídas de pano daquilo que elas designam. Em outros trabalhos da mesma série, as frases “geradoras” eleitas pelo artista são de chamado à luta para superar tais incabíveis situações de vulnerabilidade e carência, como em Ação direta, Mãos dadas e Escavar o futuro. Nestes, palavras são acompanhadas de imagens de fábricas ou casas – lugares de partilha de vida e de construção social. Em todos os trabalhos, ademais, há uma confusão entre dureza de conteúdo e leveza lúdica na sua elaboração formal, deixando àqueles que os veem a responsabilidade ética de lidar, na vida comum, com o embaralhamento de sensações ali apresentado.

Uma referência mais direta a Paulo Freire e, em particular, às “palavras geradoras” do método de alfabetização que criou, é encontrada no trabalho Educação para Adultos (2010), de Jonathas de Andrade. Composto por sessenta cartazes, expostos como grande painel sobre a parede, em que palavras ligadas à vida comum são associadas a imagens que as querem representar, há nele uma evidente evocação ao material que era produzido e projetado nos “círculos de cultura” no início da década de 1960. Palavras como faca, Brasil, tijolo, dinheiro, fogo, feliz e mais outras. Há, entretanto, outros tempos e outros processos que se articulam no trabalho. Vinte dos cartazes foram encontrados já prontos pelo artista, tendo sido produzidos pelo governo brasileiro no início da década de 1970 e utilizados por muitos educadores como material de apoio à alfabetização de crianças e adultos. Embora formalmente vinculados à experiência original de Paulo Freire, eram usados em um contexto pedagógico distinto, em que o aprendizado da leitura e da escrita era desvinculado de um processo de emancipação política. A partir desses cartazes, Jonathas de Andrade realizou, diariamente, durante um mês de 2010, encontros com um grupo de seis mulheres analfabetas residentes no Recife – todas pertencentes a associações de lavadeiras ou costureiras – que se dispuseram a, conjuntamente e sob sua coordenação, elencar outras e atuais “palavras geradoras”, bem como definir quais seriam suas equivalentes visuais, escolhendo-se, de comum acordo, quarenta destas para integrar o trabalho. Ao longo desses encontros, portanto, associaram aqueles cartazes produzidos durante a ditadura militar no Brasil ao método que lhes deu origem, mas que foi banido do país quando da instituição violenta daquele regime. Invocando ou reencenando os “círculos de cultura” durante um curto período – processo em que Jonathas de Andrade, por não ser educador de profissão, reconhece assumir riscos e compromissos [7] –, o trabalho reivindica a atualidade de um método de alfabetização que dá a “carnadura concreta” da pedra à língua.

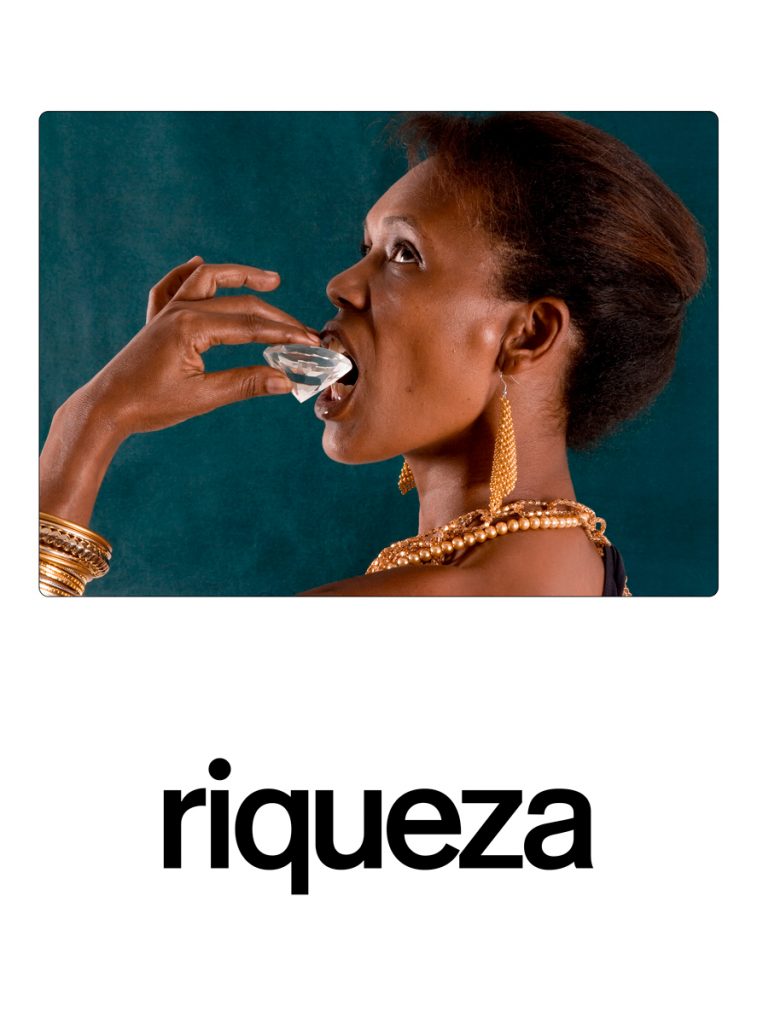

Também trazendo, para o tempo de agora, questões presentes nas formulações feitas por Paulo Freire no início da década de 1960, as fotografias que compõem o ABC da cana (2014) – outro trabalho de Jonathas de Andrade – retratam, no interior de um canavial, operários de uma empresa situada na Zona da Mata de Pernambuco, região historicamente associada à produção e ao beneficiamento da cana-de-açúcar. Nas imagens, os trabalhadores aparecem de corpo inteiro em meio a um canavial, manuseando talos de cana recém-cortados e construindo, com eles, as formas de todas as letras do alfabeto. Ordenadas sobre a parede, o conjunto dessas vinte e seis fotografias constitui um abecedário vegetal, dando concretude natural a uma abstração feita no âmbito da cultura. Abecedário que assumidamente evoca, como objeto vivo, as fontes de letras entrelaçadas por desenhos de talos e folhas da cana desenhadas pelo artista Luís Jardim, em 1957, para a revista Brasil Açucareiro, publicação do então existente Instituto do Açúcar e do Álcool. E é a associação explícita que promove entre letras e cotidiano ordinário – na qual os operários fotografados refazem, desde algo que lhes é próximo, o fundamento formal do aprendizado – que aproxima o ABC da cana do método Paulo Freire de alfabetização, ancorado que este estava nas palavras e questões que mais importavam para a comunidade onde os educandos viviam. Como cana, por exemplo. Como trabalho exaustivo, por exemplo. Criar letras de talos de cana é lembrar, portanto, de fraturas antigas da história do Nordeste do Brasil, quando a geração de riqueza material fundada na produção de açúcar não se distinguia da geração de desigualdades quase imensuráveis entre as condições de vida de trabalhadores e aquelas desfrutadas por donos de terras. Fraturas que, transformadas, teimam em persistir.

É imprescindível, nesse contexto, também mencionar o educador baiano Anísio Teixeira (1900-1971), agente central na divulgação e instituição, no Brasil, da ideia de que a educação – integrada em rede desde a alfabetização até a universidade – deveria ser pública, universal, gratuita, laica e capaz de dotar o estudante da autonomia necessária à formação de juízos livres. Para tanto, enfatizava ser necessária a criação de uma escola fundamental de natureza diferente das que existiam no país em meados do século 20, em que o aluno era mero receptor passivo de um saber já detido pelo professor. Recomendava, em seu lugar, uma escola nova que fosse adequada ao desenvolvimento e ao exercício, através de atitudes e fatos cotidianos e concretos, de uma postura questionadora do estudante diante de seu contexto de vida. Em particular, propunha a criação, em todo o Brasil, de escolas de tempo integral que organizassem o aprendizado a partir de questões ou projetos – escolhidos de comum acordo com os alunos – que articulassem, organicamente, as disciplinas (matemática, ciências, história, etc.) que usualmente recortam, de maneira por vezes arbitrária, uma realidade que é de fato indivisa, misturando-as, ainda, a diversas expressões do fazer artístico. Escolas que fossem, portanto, espaços para ação criativa e coletiva dos estudantes e onde o ensino tivesse como fim último a formação de seres capazes de refletir, criticamente, sobre o lugar que ocupam no mundo. Em 1950, Anísio Teixeira inaugura, em Salvador – na qualidade de Secretário de Educação da Bahia –, uma escola-modelo baseada nesse conceito de aprendizagem, chamada por ele de Escola Parque. Dez anos depois, seria implantada, em Brasília, outra unidade regida pelos mesmos fundamentos. Escolas que, desde então, influenciaram a instalação de outras semelhantes no país e que viriam a inspirar o antropólogo Darcy Ribeiro, já na década de 1980, a propor e implementar os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), no período em que atuou como Secretário da Educação do Rio de Janeiro. No trabalho audiovisual Princípios de referência ideológica do bem-estar social (pela utopia popular): Antimonumento para Anísio Teixeira (2017-2018), Traplev associa aspectos centrais da visão que Anísio Teixeira possuía da escola como espaço de emancipação a fatos do ambiente político e cultural – inclusive outras experiências pedagógicas inovadoras – que marcaram o Brasil durante o tempo em que o educador baiano teve decisiva atuação pública. Quase no formato de uma aula que atravessa a história de várias décadas de modo transdisciplinar, o artista sugere tanto a relevância do legado de Anísio Teixeira para o país quanto a dura oposição por ele sofrida durante o regime militar, havendo, até hoje, dúvidas se morreu por acidente (foi encontrado sem vida no poço de um elevador) ou se foi assassinado.

A pulsão transformadora contida nas ideias desses e outros educadores informa, ainda agora, o desejo por uma formação nas escolas que emancipe os alunos da regulação que é feita de suas vidas por práticas conservadoras de ensino. Herança que eclodiu, com força, em meados da década de 2010, em ações de resistência a reiteradas tentativas do governo e do parlamento (em níveis federal e estadual) de limitar gastos públicos e de impor restrições a conteúdos e métodos de aprendizagem. Com clara predominância de estudantes secundaristas (embora tenha havido a participação de alunos do nível Fundamental e também de universitários), a mobilização manteve quase mil escolas ocupadas por seus estudantes no país entre 2015 e 2017. Pelo menos 22 estados brasileiros, além do Distrito Federal, tiveram escolas e universidades ocupadas com o objetivo de barrar projetos e medidas que, além de comprometerem a infraestrutura das escolas, ameaçavam um ensino livre de limitações arbitrárias. Desse movimento amplo e descentralizado surgiram tentativas de criar equivalências sensíveis do que estava ali implicado. Tentativas de representar, para os próprios alunos envolvidos e para um outro qualquer, as disputas travadas naquele momento no país.

Uma das iniciativas que se tornaram mais conhecidas foi a coletivA ocupação, grupo criado em São Paulo a partir de encontros entre estudantes secundaristas de diferentes regiões da cidade e artistas que os apoiavam, inclusive com apresentação de seus trabalhos em escolas sob ocupação pertencentes à rede pública estadual. Empregando práticas de teatro e de performance, o grupo se valeu dos corpos insubordinados de seus integrantes para narrar, em espetáculos que atravessaram os limites das escolas e foram vistos em lugares diversos do mundo, o que educar, para eles, significa. A mais conhecida dessas produções é Quando quebra queima (2018), espetáculo dirigido por Martha Kiss Perone e produzido pela Casa do Povo, em São Paulo, instituição que acolheu o grupo para que desenvolvesse seu trabalho criativo para além das ocupações. É também como resposta a esse contexto de ocupação das escolas, e como tentativa de registrá-lo de algum modo, que é produzido, no Recife, o filme Bora ocupar (2019), dirigido por Soraia de Carvalho como projeto de extensão na Universidade Federal de Pernambuco. O filme entrelaça entrevistas de estudantes que participaram das ocupações em escolas da cidade entre os últimos meses de 2016 e o início do ano seguinte. Nelas, relatam o aprendizado com o movimento – sobretudo o espírito de partilha e a necessidade de combate a forma variadas de autoritarismo – e alertam contra as continuadas reduções no orçamento público destinado à educação no Brasil e a crescente privatização do ensino. Refletem, ademais, sobre o papel emancipador da educação e a necessidade da participação dos estudantes no cotidiano escolar para assegurar o direito à diferença. São registros de corpo e de fala que clamam pelas lições que a pedra ensina.

Vivendo, em 1968, em uma Paris mexida pelos levantes que tinham nos estudantes seus protagonistas mais visíveis, Antonio Dias fez trabalhos que podem ser invocados como metáforas e resumos do que seria, naquele momento (e em outros vários), uma educação pela pedra. Em Faça você mesmo: território liberdade (1968), o artista desenha um diagrama quadriculado no piso – podendo ser replicado por quem o desejasse – onde vai escrito o título do trabalho, sugerindo a existência de um espaço simbólico para a experimentação e o invento. Território que é o da arte e é também, argumenta-se aqui, o de qualquer aprendizado que emancipa. Em outro projeto da mesma época, funde em bronze três pedras de formato irregular, dessas que se encontram nas ruas e que cabem em uma mão fechada. Ata cada uma delas, através de uma corrente fina, a uma placa metálica onde se lia o título do trabalho, que era igualmente uma instrução de uso: To the police (1968). Lembrava, assim, da existência de uma outra pedagogia fincada na pedra: aquela na qual o mineral se torna parte das gentes subjugadas e extensão dos seus braços, em resistência concreta a violências sofridas de modo continuado. Pedras jogadas que têm sempre destinatários certos, todos a serviço de um poder que regra e segrega. Embora tão diversos nos afetos que parecem invocar, é curioso que, por repetidas vezes – como registrado em fotografias e depoimentos –, Antonio Dias tenha aproximado os dois trabalhos, repousando as três pedras de bronze sobre o diagrama marcado no piso. Como se, juntos, expusessem as estratégias diversas (e, por vezes, contraditórias) que informam e atravessam o desejo de tornar-se liberto.

Lição que foi aprendida, há tempos, por muitos povos, como indica Louise Botkay em seu filme Vertières I, II, III (2014). Vertières é o nome do bairro na cidade de Cap-Haïtien onde, em 1803, ocorreu a batalha que culminou na expulsão do exército da França do Haiti, até então chamado de São Domingos. Vitória que fez do Haiti a primeira nação da América Latina e do Caribe a conquistar sua independência frente às potências coloniais que por séculos ocuparam à força aquela parte do mundo. No início do filme, jovens alunas de uma escola haitiana que reproduz e reforça marcas culturais do período de colonização do país – a língua e a religião europeias – parecem sutilmente resistir, com seus corpos e olhares, à recordação subliminar da subjugação violenta de seus antepassados. Em seu final, são cânticos do Vodu – religião local que guarda traços de cultos próprios de vários povos originários da África e escravizados no Haiti – que, associados a imagens de uma igreja católica em ruínas, sugerem outras formas possíveis de afirmação de autonomia política e cultural. Entre uma e outra partes do filme, imagens de pedras rolando na paisagem árida evocam movimento e risco, atributos que todo processo de educação deveria aspirar a possuir. A pedra ensina em todo canto.

***

João Cabral de Melo Neto e Lygia Clark nasceram em 1920: um no Recife, a outra em Belo Horizonte. No mesmo ano em que um publicou o poema A Educação Pela Pedra, a outra iniciava uma nova e crucial fase em sua trajetória com o trabalho Pedra e Ar (1966), dando contornos mais nítidos ao que seria depois chamado de tradição experimental da arte brasileira. Tradição que tem na redefinição dos papeis de artistas e espectadores um de seus principais elementos, fazendo com que os primeiros passem a ser tomados menos como autores de objetos e mais como “propositores” de ideias prenhes de sentidos, cabendo aos segundos ativar alguns desses a partir de posições de vida as mais distintas. Característica que implica dar destaque à participação do outro e ao consequente desmonte das fronteiras entre o gesto criativo singular e a construção conjunta de significados. Como resumiu Lygia Clark, “[s]omos os propositores; somos o molde; a vocês cabe o sopro, no interior desse molde: o sentido de nossa existência”. [8]

Em tudo diferente do que se costumava imaginar ser do domínio da arte, Pedra e Ar interrompe um período de três anos em que a artista não produziu coisa alguma, insatisfeita com a obra já consagrada que desenvolvera antes. O trabalho consistia no oferecimento, a qualquer um, de um saco de plástico transparente cheio de ar e fechado com um elástico. Apoiado sobre ele, um pequeno seixo ordinário. Segurando o saco com as mãos, o “ativador” da “proposição” era solicitado a alternativamente apertar e afrouxar esse contato, fazendo a pedra subir e descer como se aquilo fosse coisa viva que inspira e expira. É da contiguidade e simultaneidade entre movimento humano (respiração, fechar e abrir das mãos) e o movimento do objeto por aquele provocado que desencadear-se-ia – esperava Lygia Clark – a consciência vital de um corpo que é articulado às coisas comuns do mundo, e não delas apartado. Depois desse trabalho seminal, a artista desenvolveria muitos mais a ele associados, desdobrando gradualmente a ideia de que sua obra somente poderia ser realizada a partir da experiência corporal de um outro que com ela se relacionasse. [9]

No primeiro contato pessoal que teve com Lygia Clark, em 1970, quando esta vivia em Paris, o compositor Caetano Veloso, então exilado em Londres em função da ditadura militar, teve acesso a uma série das proposições da artista – desde Pedra e ar a outras concebidas depois, várias das quais também tinham em pedras um componente ativador central. [10] Logo em seguida a esse encontro, Caetano Veloso comporia, em homenagem a Lygia Clark, a canção If you hold a stone, por ele gravada no primeiro disco de sua involuntária temporada londrina, lançado em 1971. A primeira parte da música – com letra original em inglês – parece descrever a experiência de interagir com um trabalho da artista, além de sugerir que o contato com a pedra gera conhecimento:

If you hold a stone

Hold it in your hand

If you feel the weight

You’ll never be late

To understand [11]

Admirador confesso de João Cabral de Melo Neto – “minha música vem da música da poesia de um poeta João que não gosta de música”, escreveu um dia [12] – Caetano Veloso aqui o aproxima, talvez sem ter tido a intenção, de uma artista vinda de um campo de criação que o poeta muito gostava. Embora não se conheçam registros de um interesse específico de João Cabral de Melo Neto pelas proposições de Lygia Clark, ou da artista pelo trabalho do poeta, a canção de Caetano Veloso termina por os celebrar conjuntamente, inserindo-os na genealogia aberta de um projeto de educação que reivindica a emancipação de todos para o exercício de uma vida potente. Um projeto que oferece, a qualquer um, as lições que a pedra guarda. ///

Moacir dos Anjos é crítico de arte. Pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, foi curador da 29ª Bienal de São Paulo em 2010. Publicou ArteBra Crítica: Moacir dos Anjos (2010), Local/global: Arte em trânsito (2005) e Contraditório. Arte, globalização, pertencimento (2017) entre outros volumes e ensaios em livros.

[1] Neto, João Cabral de Melo. A Educação pela pedra. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 1966. [2] Secchin, Antonio Carlos. João Cabral: a poesia do menos. São Paulo/Brasília: Duas Cidades/INL (Fundação Nacional Pró-Memória), 1985. [3] Freire, Paulo. A pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011 (1a edição 1968). [4] Barreto, Vera. Paulo Freire para educadores. São Paulo: Arte & Ciência, 1998. [5] Fávero, Osmar. “As fichas de cultura do Sistema de Alfabetização Paulo Freire: um ‘Ovo de Colombo’”. Linhas Críticas, Brasília, DF, v. 18, n.37, p. 465-483, set./dez. 2012. [6] Transfobia é também o título de uma vídeo-performance de Agrippina Manhattan, a partir da qual é concebida a imagem impressa na gravura. Ambas fazem explícita referência, por sua vez, ao trabalho Burocracia (1982), de Anna Bella Geiger. [7] Andrade, Jonathas de. “Educação para adultos”. http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/educacao-para-adultos [8] Clark, Lygia. “1968: Nós somos os propositores”. Em Lygia Clark. Rio de Janeiro, Funarte, Coleção Arte Brasileira Contemporânea, 1980. [9] Pedra e ar (1966) integrou, com outros trabalhos, uma série que Lygia Clark chamou de Nostalgia do Corpo, a qual se sucederam, ao longo de pouco mais de duas décadas, mais quatro: A Casa é o Corpo, Corpo é a Casa, Corpo Coletivo e Estruturação do Self. Rolnik, Suely. “Afinal, o que há por trás da coisa corporal?”. Em Lygia Clark: da obra ao acontecimento. Nós somos o molde. A você cabe o sopro (catálogo de exposição). São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo / Nantes, Musée de Beaux-arts de Nantes, 2005. [10] Rolnik, Suely. “Breve descrição dos objetos relacionais”. Em Lygia Clark: da obra ao acontecimento. Nós somos o molde. A você cabe o sopro (catálogo de exposição). São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo / Nantes, Musée de Beaux-arts de Nantes, 2005. [11] Em tradução livre, “Se segurar uma pedra / Segure-a nas mãos / Se sentir o seu peso / Nunca será tarde / Para compreender”. [12] Versos de abertura da canção “Outro Retrato”, gravada por Caetano Veloso no disco O Estrangeiro (1989).

Tags: Educação Pela Pedra, João Cabral de Melo Neto, Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido