Entrevista: pesquisadora da fotografia não humana, Joanna Zylinska destaca o valor da criatividade na interação homem e máquina

Publicado em: 19 de junho de 2017A capacidade da fotografia de não apenas registrar a vida, mas também de criar novas formas de vida para nós. O fazer fotográfico que vai além do olhar humano. O relacionamento dinâmico entre produtores e consumidores de imagens, entre os celulares e nós, entre máquinas e humanos. Estas são algumas das questões que giram em torno do conceito da fotografia não humana, na visão da professora, artista e curadora polonesa Joanna Zylinska.

Mais do que simplesmente tratar de aspectos relacionados a fotografias realizadas por máquinas sem a ingerência do olhar humano, a pensadora acha importante discutir a capacidade da fotografia de criar mundos. “Hoje, com a digitalização da imagem e sua onipresença, disponível em tantas mídias e lugares, acredito que houve uma mudança radical em como a fotografia pode ser entendida”.

Zylinska esteve no Brasil no início de junho para participar da conferência Desdobrando Imagens: Realidade Virtual, Cinema Volumétrico e Controle de Espaços, realizada na Universidade Federal do Espírito Santo e no Sesc Belenzinho (SP), e conversou com a ZUM sobre fotografia não humana, as novas mídias, o antropeceno e o fim do homem, entre outros temas.

Em junho, você fez uma palestra em São Paulo com o título “Fotografia não humana: desdobrando nosso mundo”. Podemos começar nossa conversa com uma explanação sobre o conceito de fotografia não humana?

A ideia da fotografia não humana diz respeito ao fato de que hoje, na era dos circuitos fechados de TV, imagens de satélite, escaneamento corporal (body scan) e afins, a fotografia está cada vez mais descolada da interferência e da visão humana. Existe um outro “ser” responsável pela captação, uma máquina que enxerga o que o olho humano não consegue. Mas, ao mesmo tempo, até as fotografias feitas pelos humanos carregam certa mecanicidade, o que eu chamo de um elemento não humano. Ou, como disse o filósofo da imagem Vilém Flusser (1920-1991), um elemento algorítmico. Na maioria dos smartphones, por exemplo, quem decide como será a fotografia é a câmera ou a estética do Instagram, feita de filtros pré-definidos, que já impõem determinada visão. Costumo falar de diferentes níveis de fotografia não humana, para mostrar que existe um entrelaçamento de planos nesse conceito. O primeiro nível, o mais óbvio, se refere à foto do não humano, sem a nossa presença, como uma vasta paisagem totalmente inabitada. O segundo, seria de fotografias que não são feitas por humanos, e aqui podemos pensar na microfotografia, câmeras de controle de tráfego, câmeras instaladas no telescópio Hubble, Google Street View e até mesmo nos processos de alta tecnologia para medição de tempos geológicos. E o terceiro significado é baseado na ideia de que fotografias são feitas para não humanos, como o QR code, uma forma de comunicação algorítmica desenvolvida para máquinas conversarem entre si.

No ensaio “O poder criativo da fotografia não humana” você escreve sobre a capacidade ontológica da fotografia para argumentar que “a fotografia faz filosofia”. Como chegou a este enunciado?

O poder criativo da fotografia, ou sua capacidade ontológica, é o de ser uma prática que faz mais do que apenas representar coisas. Tradicionalmente, no início da fotografia, a ideia era criar imagens do mundo, nos mostrar o que havia diante das câmeras. No entanto, pretendo ir além de uma aproximação meramente representativa da fotografia. Quero sugerir algo mais forte: que a fotografia, com sua capacidade de criar imagens, ao invés de só registrar o que está no mundo, tem o poder de criar o mundo. Pensadores como Karen Barad (1956) ou filósofos como Henri Bergson (1859-1941) argumentam que os aparatos envolvidos na produção de sentido estão, na verdade, realizando inserções no fluxo do tempo. E este processo de estabilização, que é a fotografia, não apenas produz fotos do mundo, mas lança nele “entidades” específicas e únicas. É nesse sentido que a fotografia é ontológica. Usando um exemplo mais óbvio, por ser tão onipresente hoje em dia no Instagram, Facebook e tantas redes sociais, a fotografia é capaz de criar desejos, fantasias e ansiedades em nós.

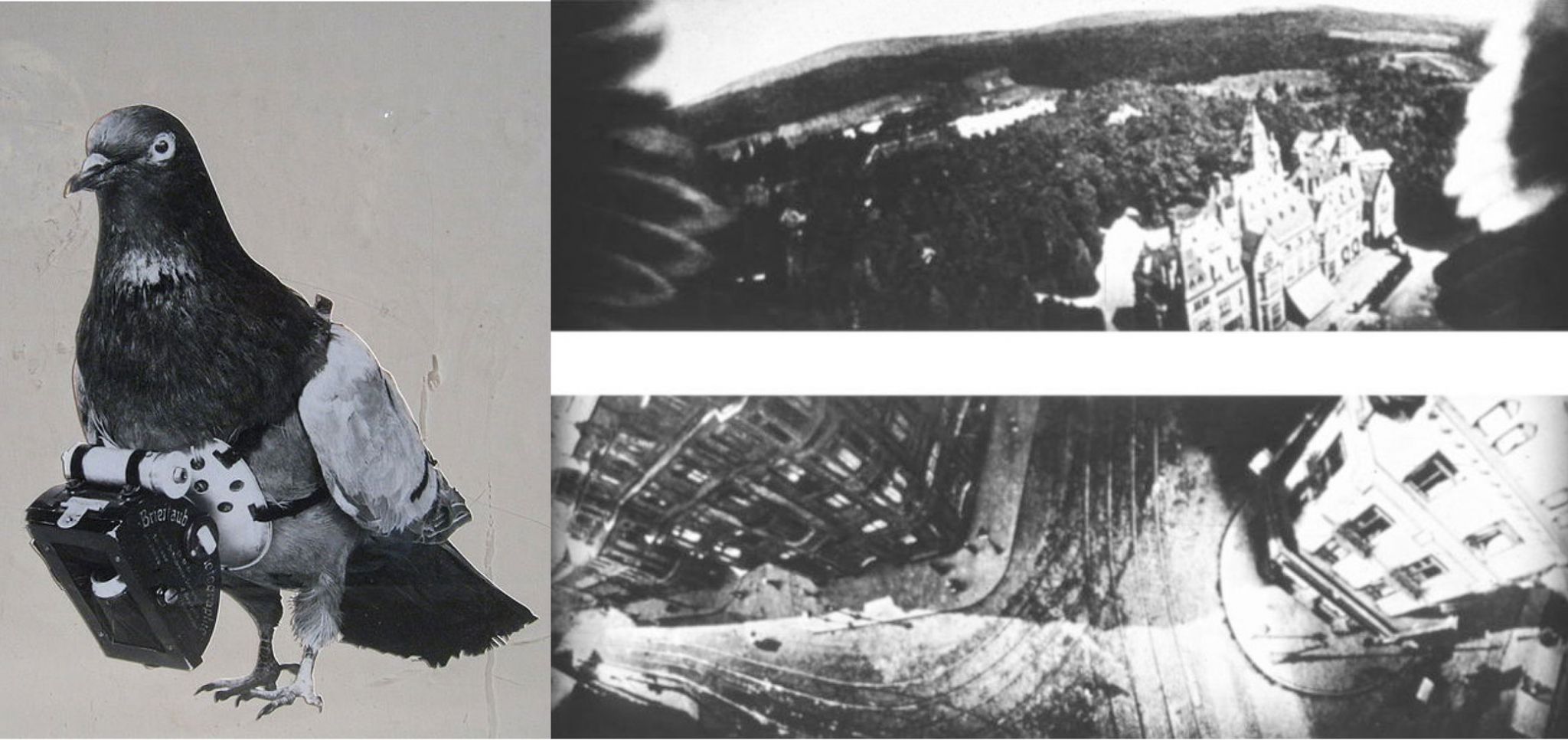

Câmera miniatura acoplada a um pombo e exemplo de fotos feitas com este equipamento. Inventado por Julius Neubronner em 1908, é um dos primeiros exemplos de fotografia não humana.

Muitos autores, ao escrever sobre a relação entre homem e máquina, têm uma visão apocalíptica. A relação entre fotografia tradicional e não humana desperta esse tipo de visão?

Quando pensam sobre fotografia ou novas tecnologias em geral, muitas pessoas realmente têm uma visão apocalíptica. Novas tecnologias e mídias são vistas como precursoras de um mundo novo e assustador, no qual o livre arbítrio e o protagonismo humano desaparecem e somos escravizados pelas máquinas. Com a minha visão de fotografia não humana, busco desenvolver uma narrativa um pouco diferente. Existem, é claro, aspectos da fotografia não humana que podem ser descritos como inumanos. Ou seja, o humano, ao funcionar como parte do aparato fotográfico, faz com que este se torne uma função do capital. De novo, estou desenvolvendo ideias que derivam de alguma forma de Karl Marx (1818-1883) e de Vilém Flusser. Segundo este último, o ser humano pode se tornar uma função da máquina. Para ele, praticamente não há escapatória desse processo. E, então, ele sugere que, ao invés de desistir e sucumbir a pensamentos apocalípticos, devemos nos abrir e tentar explorar nosso jeito de “quebrar” o código e a máquina. Assim, o fotógrafo criativo seria um “quebrador” do processo, um visionário. Alguém que inventa novas visões para a vida, de dentro da máquina, de dentro do próprio sistema. A tecnologia é parte do ser humano desde os primórdios, na era do fogo ou da escrita. A tecnologia construiu o humano. Então, acho que a questão está em reconhecer os valores de diferentes tecnologias e tentar desenvolver maneiras mais interessantes de enquadrar o mundo a partir da configuração tecnológica da fotografia.

No seu texto, você também escreve sobre uma tradição melancólica da teoria fotográfica. De onde acredita que isso venha?

A tradição melancólica da fotografia remonta às origens do próprio meio, parcialmente por conta de sua condição técnica, no sentido de que a fotografia precisava de longos períodos de exposição no seu início. Isso fazia com que as pessoas nas fotos parecessem mumificadas ou mortas, porque tinham que ficar imóveis em frente à câmera por muito tempo. O crítico de cinema e teórico André Bazin (1918-1958), em seu famoso texto “Ontologia da imagem fotográfica”, chama isso de processo de reter traços. O filósofo Roland Barthes (1915-1980), no seu livro A câmara clara, que estabelece em boa medida o discurso fotográfico na cultura ocidental, diz que a fotografia é ligada a traços de memória, o registro de alguma coisa que se foi, do passado, uma forma de memento mori. Um lembrete do fato de que as pessoas desaparecem no tempo, que todos nós iremos embora. No entanto, apesar da questão da memória na fotografia ser sem dúvida relevante, eu sinto que alguma coisa se perdeu com essa monumentalização unilateral. Hoje, com a digitalização da imagem e sua onipresença, disponível em tantas mídias e lugares, acredito que houve uma mudança radical em como a fotografia pode ser entendida. Ela é uma forma de capturar a vida, mas também cria diferentes formas de vida para nós.

Você tem uma proposição bastante simples e direta: há vida na fotografia. O que quer dizer com isso?

Falo da própria capacidade de capturar o movimento, de um certo dinamismo inerente ao fazer fotográfico. Roubar o tempo por um momento, criar imagens que são mais do que registros, que também se tornam entidades, reflexos e criações de desejos e ideias. Imaginações do mundo. É nesse sentido que existe vida na fotografia. Pois, além de ser uma “imitação” do passado, como Bazin e Barthes entenderam, a fotografia é também uma forma de imaginar um mundo diferente, uma forma de conexão. As fotos digitais que as pessoas enviam hoje são menos um traço de memória e mais uma forma de “toque” virtual. Diante de uma imagem que viaja para “tocar” alguém, estabelecer uma conexão, a imagem em si é o que menos importa. Assim, a fotografia não é apenas vida, mas uma vivência oferecida por esta nova mídia.

Quais são suas preocupações políticas e sociais a respeito da fotografia não humana?

Minhas preocupações se relacionam ao domínio dos aparatos técnicos que, como mencionei antes, estão ligados ao capital. Muitas das novas tecnologias estão sob o controle não regulamentado de algumas poucas empresas baseadas no Vale do Silício, que cada vez mais tomam o lugar de governos e provedores de nossos serviços básicos, e cujas ambições políticas crescem diariamente. Partindo de uma ideia nebulosa de comunidade de compartilhamento, essas empresas penetram em diferentes níveis de nossa existência diária. Fico incomodada com o acesso e a criação de bancos de dados massivos de nossas vidas, com o aspecto inquisitório do que é do que não é uma boa vida (Facebook, Google e tantas outras empresas fazem isso). Acho que essa questão da acumulação de “capital informacional” é muito importante, porque nela residem as ambições de dominação de certas empresas que se escondem em um discurso “inocente” sobre comunidades de compartilhamento. E sabemos que, na chamada economia do compartilhamento, existe muito pouco compartilhamento. Este aspecto mais amplo da mídia social, da qual a fotografia faz parte, me incomoda profundamente. Existe também a questão da vigilância, da invasão diária da nossa existência e a ingenuidade de parte dos usuários, que abrem mão de informações sobre sua vida, sem saber para quem e com qual propósito. Além disso, os próprios humanos viraram “nós” nessa rede de troca de dados, rapidamente se transformando em mercadoria. A fotografia não humana, portanto, também pode ser entendida como dado, e por este motivo pode ser vista como uma forma de transação, que exclui os usuários que se oferecem voluntariamente ou involuntariamente como parte dessa economia, consolidada em poucas e gigantescas corporações.

Você fala sobre o aspecto filosófico da fotografia não humana, mas também destaca a relevância do aspecto artístico. Sobre este último, pode dar alguns exemplos?

Para mim, é interessante e importante ser capaz de entender o que acontece com a fotografia e com outras mídias, não apenas por meio da linguagem escrita e filosófica, mas também por meio da prática. Não pretendo responder quem é o fotógrafo hoje, pois acredito que todos nós, ao carregar smartphones nos bolsos, somos fotógrafos. E o fato das imagens serem produzidas não apenas por artistas ou por fotojornalistas, muda a dinâmica da visualidade. Principalmente porque essas imagens já nascem pré-fabricadas por diferentes empresas e plataformas de distribuição. De certo modo, as fotos no Instagram são todas muito parecidas, elas usam um número limitado de filtros e têm a mesma expectativa: são sujeitas a uma economia de likes, de popularidade. Sobre o aspecto artístico, acho que o artista pode assumir o papel que eu falei anteriormente, daquele que trabalha os algoritmos técnicos e culturais e tenta quebrá-los para alcançar algo por meio deles. É uma reminiscência das primeiras ambições da vanguarda de criar uma maneira diferente de ver as coisas, que surge com alguns professores da Bauhaus, como László Moholy-Nagy (1895-1946), que chama isso de “nova visão”. Acho que parte de mim acredita nesse espírito vanguardista de ver as coisas como são, essa habilidade de ver, de enxergar através do consenso visual, político e intelectual. Ao mesmo tempo, o ato de chocar, que para as vanguardas era muito importante, talvez tenha se tornado ultrapassado atualmente. Criar uma nova maneira de ver hoje tem menos a ver com o choque e mais com um minimalismo de expressão ou, se preferir, uma forma de comedimento. Para mim, numa época em que todo mundo é fotógrafo, os artistas ainda têm um papel relevante, mas talvez menos elitista. Eles podem falar de uma posição um pouco diferente, mais dispersa e distribuída, menos distanciada dos problemas ou de dentro do cubo branco da galeria.

Escrevendo sobre fotomediação (photomediation, em inglês), você diz que “a fotografia funciona menos como um objeto único para ser visto de forma isolada e mais como fluxo de dados no qual se deve mergulhar ocasionalmente”. Como isso se relaciona com o conceito de fotomediação?

A noção de fotomediação funciona a partir da articulação do fato de a fotografia hoje não ser um objeto singular e único, mas sim um fluxo de dados. A referência aqui é à ideia da rede de imagens, proposta por estudiosos contemporâneos como Katrina Sluis e Daniel Rubinstein, e que parte do reconhecimento de que uma imagem fotográfica não é nada por si mesma e que precisa de uma mídia e de uma infraestrutura tecnológica para existir, seja uma tela, seja um celular, cabos, impressora e afins. Além disso, hoje, quando uma fotografia chega até nós ela geralmente vem em fluxos, em múltiplos. Esse processo de chegada de diferentes imagens é algo que o termo fotomediação articula. No entanto, o termo diz respeito a mais do que a pluralidade das imagens ou ao fluxo de dados, ele inclui também a possibilidade de estabilização das imagens. O relacionamento dinâmico entre produtores e consumidores de imagens, entre os celulares e nós, entre máquinas e humanos. A fotomediação nomeia o conjunto de processos pelo qual os humanos emergem na tecnologia, vivem com a tecnologia ou se tornam mídia.

Da série A artista é mediada, autorretratos de Joanna Zylinska mediados por instalações e aplicativos digitais, 2015.

Você tem um projeto de pesquisa em andamento sobre o fim do homem. Pode comentar um pouco sobre ele?

Para mim, o fim do homem combina meu interesse em fotografia e fotomídia, com meu interesse geral no papel do ser humano na era tecnológica. Relaciono este projeto com o meu trabalho em torno do antropoceno, uma nova era geológica na qual o ser humano se tornou um agente geológico, mudando a atmosfera, a biosfera e a geosfera. Em relação a esse projeto, há um pequeno ensaio escrito analisando as condições da precariedade e vulnerabilidade humana e de outras espécies, animais, plantas e o próprio planeta, que talvez venha a sofrer múltiplos processos de extinção gerados por nós. Nessa exploração, não me interessa apenas uma interrogação filosófica, mas também um estudo visual. Por isso fiz um curta-metragem chamado Exit Man (2016), que será exibido em diferentes festivais e conferências este ano. É minha tentativa de mostrar uma visão diferente do antropoceno. Voltando à ideia de que a fotografia tem uma força ontológica, eu tento não apenas representar o antropoceno e o fim da humanidade, da maneira como as pessoas tipicamente fazem na mídia mainstream, mostrando a Amazônia com a legenda “irá desaparecer em breve” ou uma fileira de chaminés soltando fumaça e outros sinais de decadência. Ao invés disso, procuro me conectar com as diferentes visualizações do colapso irreversível e rever como nós humanos pensamos em relação a outras espécies e as nossas tendências apocalípticas. Assim, esse projeto sobre o fim do homem, tanto o livro quanto o filme, feito de fotografias, pode ser descrito como uma visão utilitária ou contra-apocalíptica.///

Joanna Zylinska é escritora, professora, artista e curadora. Professora titular de Novos Meios e Comunicação da Goldsmiths, Universidade de Londres, possui seis livros publicados, incluindo Nonhuman Photography (MIT Press, 2017, no prelo), Minimal Ethics for the Anthropocene (Open Humanities Press, 2014, disponível on-line) e Life after New Media: Mediation as a Vital Process (com Sarah Kember; MIT Press, 2012). Sua prática artística envolve experimentações com diversos tipos de mídia fotográfica.

Tags: antropoceno, filosofia da imagem, fotografia não humana, novas mídias